Par Ron Unz — Le 9 juillet 2024 — Source unz.com

Dévoilement de la vérité sur l’assassinat de JFK

Dévoilement de la vérité sur l’assassinat de JFK

Il y a deux semaines, j’ai publié un long article sur l’assassinat de JFK, qui contient des preuves écrasantes du fait que Lyndon B. Johnson, vice-président de JFK, avait très  probablement été une figure centrale du complot.

probablement été une figure centrale du complot.

J’ai terminé ce texte en citant quelques paragraphes issus d’un article que j’avais publié plus de six années plus tôt :

… Je n’avais jamais eu le moindre intérêt envers l’histoire des États-Unis du XXème siècle. Pour commencer, il m’apparaissait que tous les faits politiques fondamentaux étaient déjà bien connus et bien relatés dans les pages de mes manuels scolaires d’histoire, ce qui ne laissait guère de place pour des recherches originales, hormis dans les coins les plus obscurs du domaine.

La politique ancienne était également souvent pleine de couleurs et d’exaltations ; on voyait des dirigeants grecs et romains si souvent déposés par des révolutions de palais, ou victimes d’assassinats, d’empoisonnements, et d’autres décès prématurés d’une nature extrêmement suspicieuse. En contraste, l’histoire politique des États-Unis était remarquablement fade et ennuyeuse, et n’était teintée d’aucun événement constitutif propre à l’épicer. Le chambardement politique le plus spectaculaire de toute ma vie avait été le départ forcé du président Richard Nixon sous la menace d’une destitution, et les causes de son départ — des abus insignifiants suivis d’une dissimulation importante — étaient tellement inconséquentes qu’elles affirmaient pleinement la force de notre démocratie étasunienne et le soin scrupuleux avec lequel nos médias gardiens du temple veillaient sur les méfaits des personnages jusqu’aux plus puissants.

Rétrospectivement, je me dis que j’aurais peut-être pu m’interroger sur le fait que les coups d’État et empoisonnements de l’époque impériale romaine furent rapportés de manière exacte à l’époque, ou si la plupart des citoyens porteurs de toges de l’époque purent rester béatement inconscients des événements malfaisants qui déterminèrent la gouvernance de leur propre société.

Au cours de la dernière décennie, ma compréhension de l’histoire des États-Unis au cours du dernier siècle a été remise en question par plusieurs révélations énormes, des découvertes explosives qui m’étaient longtemps resté dissimulées en raison de la bulle de propagande, pratiquée par les médias dominants, et dans laquelle j’avais toujours vécu.

Parmi ces révélations, l’une des plus importantes a été la véritable histoire des assassinats de membres de la famille Kennedy durant les années 1960. J’avais toujours accepté sans ciller le récit officiel selon lequel une paire de tireurs solitaires dérangés avaient tué notre président et son jeune frère. Dans le même temps, j’avais totalement ignoré les vagues affirmations de complot qui étaient relatées de temps à autre avec ridicule dans les livres et articles auxquels je faisais confiance. Aussi, j’ai été bluffé lorsque j’ai fini par découvrir que ces événements historiques extrêmement importants étaient devenus sujets d’un monde souterrain d’études solides, dont l’analyse et la reconstruction semblaient nettement plus substantielles et convaincantes que ce que les sources médiatiques auxquelles je faisais confiance avaient pu apporter.

Après avoir soigneusement digéré et analysé l’ensemble de ces nouvelles informations frappantes, j’ai fini par publier mes conclusions dans une suite d’articles au cours des six dernières années, avec notablement ces articles :

- La pravda américaine : l’assassinat de JFK, première partie – Que s’est-il passé ?

Ron Unz • The Unz Review • 18 juin 2018 • 4,800 mots - La Pravda américaine. L’assassinat de JFK – 2e partie

Ron Unz • The Unz Review • 25 juin 2018 • 8,000 mots - American Pravda: The JFK Assassination and the Covid Cover-Up

Ron Unz • The Unz Review • 19 décembre 2022 • 6,900 mots - RFK Jr. vs. I.F. Stone on the Kennedy Assassinations

Ron Unz • The Unz Review • 31 juillet 2023 • 5,100 mots - La Pravda américaine : JFK, LBJ, et une honte nationale absolue

Ron Unz • The Unz Review • 24 juin 2024 • 10,200 Words

Richard Nixon et John F. Kennedy

Découvrir la vérité sur l’assassinat de JFK avait complètement retourné ma compréhension générale de l’histoire moderne. Mais au fil des années, j’ai également découvert de nombreuses surprises d’une moindre ampleur, pas aussi édifiantes, mais qui restaient tout à fait significatives.

L’une d’entre elles, étroitement entrelacée avec le destin de Kennedy, a provoqué une réévaluation totale de ma part au sujet de Richard Nixon, l’homme que Kennedy battit de peu lors des élections présidentielles de 1960, et dont la résurrection politique ultérieure lui permit d’occuper la Maison-Blanche huit années plus tard. À certains égards, les destins ultimes des deux hommes étaient couplés entre eux, Kennedy devenant le seul président des États-Unis de l’ère moderne à mourir assassiné, cependant que Nixon fut le premier en plus d’un siècle à être confronté à une destitution, un coup légal qui provoqua sa démission, la première démission d’un président étasunien de toute notre histoire nationale.

Je savais que Kennedy et Nixon avaient été contemporains dans notre histoire politique, et le récit médiatique que j’avais tranquillement absorbé les avait toujours décrits comme des opposants absolus de par leurs traits politiques et idéologiques.

Avec sa photogénique jeune épouse Jackie, Kennedy avait conjuré l’image du Camelot étasunien au début des années 1960. À la tête de notre pays comme un couple royal, les jeunes Kennedy avaient été adorés de nos élites nationales, depuis les stars de Hollywood jusqu’aux intellectuels universitaires de premier plan. Bien que la vie de ce jeune et beau prince fût subitement achevée par la balle tirée par un assassin, ses réussites héroïques continuèrent de marquer notre conscience nationale durant les décennies qui suivirent. Il est probable qu’aucune autre figure politique étasunienne du siècle écoulé n’ait reçu un soutien aussi appuyé de la part de nos médias nationaux et de nos élites intellectuelles, et leur hagiographie a influencé l’ensemble de nos citoyens. Par exemple, bien qu’il n’ait occupé le bureau ovale que durant trois années, JFK a récemment été classé à la troisième place des présidents les plus populaires, derrière Abraham Lincoln et George Washington.

Dans le même temps, la même enquête positionnait Nixon en bas du classement, loin derrière tout autre président moderne. De fait, avant l’apparition de Donald Trump, je ne pense pas qu’un autre président ayant exercé durant le siècle passé ait été plus haï et méprisé par nos médias, un verdict sévère qui fut institué bien avant son départ piteux de la Maison-Blanche. Comme je n’étais qu’un enfant durant l’administration Nixon, j’avais absorbé ces sentiments sans jamais y réfléchir, en partie parce qu’ils avaient été répétés largement et naturellement par la plupart de mes proches et des membres de ma famille. Mais bien que je n’aie jamais étudié de près l’histoire moderne des États-Unis, j’en suis venu à m’interroger au cours des dernières années écoulées sur la raison pour laquelle cette hostilité avait été tellement répandue dans nos médias d’élite et dans nos cercles académiques.

J’avais pour impression que les principales accusations portées contre Nixon avaient été sa malhonnêteté, son caractère impitoyable en politique, et son cynisme, comme l’avait montré la tactique d’appât des Rouges qui l’avait aidé à monter sur l’échelle politique glissante. Mais en tournant et retournant ces idées intérieurement, je restais quelque peu troublé. Car ces critiques pouvaient s’appliquer de manière presque endémique à l’ensemble de notre classe politique, et je me demandais si Nixon était véritablement tellement pire que tous les autres. Après tout, on concédait en renâclant que la victoire très serrée remportée par Kennedy lors des élections présidentielles de 1960 avait impliqué d’importantes fraudes électorales dans le Texas et à Chicago, si bien que l’équilibre de la malhonnêteté et de l’impitoyabilité politique n’apparaissaient pas comme tellement exclusives à un camp.

Élu au Congrès en 1946, le début de carrière de Nixon, semblable à un météore, avait été mis à feu lorsqu’il avait été le champion des accusations « Pumpkin Papers » lancées par Whitaker Chambers contre Alger Hiss, via lesquelles l’ancien Communiste froissé accusait l’ultra respectable New Dealer d’avoir été pendant longtemps un agent soviétique. Hiss était l’un des piliers de l’establishment de la côte Est et le premier secrétaire général de la Conférence des Nations Unies, si bien qu’en dépit du fait qu’il fut reconnu coupable de parjure et mis sous les verrous, les affirmations selon lesquelles il avait été piégé restèrent une cause libérale célèbre durant des décennies, et cela explique certainement une grande partie de l’animosité durable que les médias ont entretenue à l’encontre du membre du Congrès qui provoqua sa ruine. Mais la divulgation finale des Venona Decrypts, qui s’est produite durant les années 1990, a prouvé de manière définitive que Hiss était bel et bien coupable, et a totalement justifié Nixon.

Le succès politique remporté par Nixon a inspiré le sénateur Joseph McCarthy à lancer une croisade anti-communiste suivant des lignes similaires, de manière bien souvent plus négligée et imprudente, et Nixon s’attira une animosité considérable de la part de la droite lorsqu’il critiqua indirectement McCarthy pour ses accusations à l’emporte pièce en 1954, au plus haut de la puissance et de l’influence du sénateur. Chose ironique, ce furent en réalité les Kennedy qui se firent les proches alliés politiques de McCarthy, car Robert Kennedy tint lieu d’assistant conseiller au sein de son Sous-Comité Permanent du Sénat sur les Enquêtes en 1953, après avoir été désavantagé face à Roy Cohn pour devenir le principal assistant de McCarthy.

On peut même avancer que Kennedy avait injustement appâté Nixon avec du Rouge durant leurs célèbres débats présidentiels diffusés en 1960 à la télévision. Le candidat démocrate avait été officiellement mis au courant de certains des plans secrets de l’administration Eisenhower pour renverser le régime communiste de Castro à Cuba, mais il accusa alors publiquement le vice-président Nixon de ne rien faire sur ce sujet, sachant que son opposant était obligé par serment de maintenir le silence sur ce projet, et qu’il allait donc forcément apparaître comme faible face au communisme.

Parfois, c’est l’amitié ou l’hostilité de nos médias qui déterminent si des faits controversés sont largement diffusés dans le monde entier ou simplement ignorés. À la fin des années 1930, le patriarche Joseph Kennedy avait mené d’importants efforts pour décourager la Grande-Bretagne d’entrer en guerre contre l’Allemagne nazie, et après que la guerre éclata, il fit tout son possible pour empêcher les États-Unis de rejoindre le conflit. Le célèbre livre Profiles in Courage, best-seller récompensé par le prix Pullitzer et écrit en 1956 par JFK comprenait un chapitre faisant les éloges du dirigeant républicain du Sénat Robert Taft pour avoir dénoncé fermement l’illégalité patente des Procès de Nuremberg d’après-guerre, et citait la déclaration de Taft selon qui ils « peuvent discréditer toute idée de justice en Europe pour les années à venir. » Et dans un article de 2019, j’ai noté la révélation choquante des opinions privées entretenues après guerre par Kennedy au sujet du dictateur allemand décédé.

Il y a quelques années, le journal intime de l’année 1945 d’un John F. Kennedy âgé de 28 ans, voyageant dans l’Europe d’après-guerre, fut vendu aux enchères, et le contenu révéla une fascination plutôt favorable envers Hitler. Le jeune JFK prédisait que « Hitler va émerger de la haine qui l’enveloppe pour le moment comme l’une des personnalités les plus notables ayant jamais vécu » et estimait que « Il a en lui l’étoffe dont sont faites les légendes. » Ces sentiments sont particulièrement notables pour avoir été exprimés juste après la fin d’une guerre brutale contre l’Allemagne, et en dépit du volume colossal de propagande hostile qui accompagna cette guerre.

Je soupçonne fortement que si des éléments semblables étaient apparus dans l’historique de Nixon au lieu de celui de JFK, ils auraient fait l’objet d’une attention négative de la part du grand public nettement plus importante durant des décennies.

Les médias libéraux ont ensuite fustigé Nixon pour n’avoir pas mis fin à la guerre du Vietnam après son arrivée à la Maison-Blanche en 1969. Certes, ces accusations étaient raisonnables, mais le nouveau président ne fit que poursuivre un conflit démarré et fortement escaladé sous ses prédécesseurs démocrates, Kennedy et Johnson.

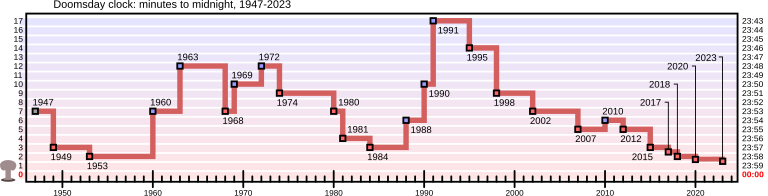

Dans le même temps, la remarquable percée diplomatique pratiquée par Nixon en Chine maoïste remit complètement à zéro la scène diplomatique et établit les fondations de la détente qui allait suivre avec l’Union soviétique, qui réduisit fortement le risque d’une guerre nucléaire mondiale. Les racines idéologiques personnelles du professeur Jeffrey Sachs ne sont sans doute pas si différentes des miennes, et au cours d’une interview récente, il a évoqué l’idée que bien qu’il ait grandi en méprisant Nixon et les politiques de celui-ci, l’homme avait été l’un de nos rares présidents d’après-guerre à avoir repoussé fortement l’aiguille de la célèbre horloge de la fin du monde, maintenue par nos libéraux du Bulletin of Atomic Scientists. Réduire fortement le risque de destruction thermonucléaire ne constitue pas une réalisation des plus évidentes, et on devrait certainement attendre des progressistes bien pensants qui dominent les mondes médiatique et académique, et pourtant Nixon n’a reçu pour cela qu’assez peu d’éloges.

Les conservateurs ont fait la gloire de la victoire des États-Unis à la fin de la longue Guerre Froide, et ils honorent pour cela le président Ronald Reagan, et la plupart d’entre eux méprisent profondément Nixon tout autant que leurs homologues libéraux. Pourtant, sans la réussite remportée par Nixon dans l’enrôlement de la Chine communiste au rang de quasi allié dans la Guerre Froide, les politiques qu’a suivi Reagan auraient été impossibles. De fait, nos conservateurs à forte tête avaient toujours détesté la Chine, si bien qu’ils considéraient souvent le remarquable pari géostratégique posé par Reagan comme l’une des choses les pires à lui reprocher. Nixon était un pragmatique politique et non un idéologue conservateur, si bien que c’est assez naturellement que ceux-ci le méprisent.

Les conservateurs ont fait la gloire de la victoire des États-Unis à la fin de la longue Guerre Froide, et ils honorent pour cela le président Ronald Reagan, et la plupart d’entre eux méprisent profondément Nixon tout autant que leurs homologues libéraux. Pourtant, sans la réussite remportée par Nixon dans l’enrôlement de la Chine communiste au rang de quasi allié dans la Guerre Froide, les politiques qu’a suivi Reagan auraient été impossibles. De fait, nos conservateurs à forte tête avaient toujours détesté la Chine, si bien qu’ils considéraient souvent le remarquable pari géostratégique posé par Reagan comme l’une des choses les pires à lui reprocher. Nixon était un pragmatique politique et non un idéologue conservateur, si bien que c’est assez naturellement que ceux-ci le méprisent.

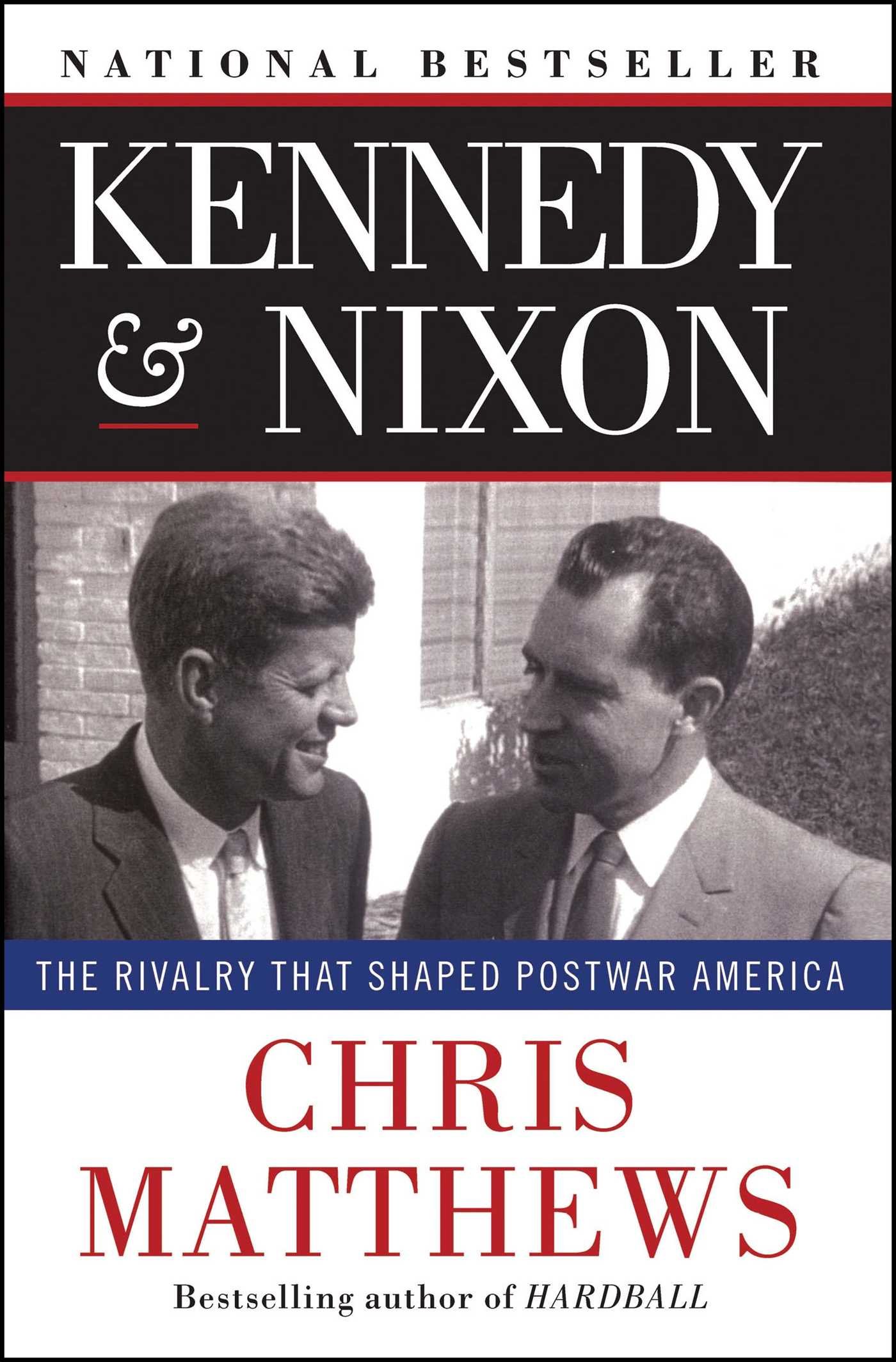

Au fil des années, certains de ces éléments éparpillés étaient venus frapper ce que je pensais connaître de Kennedy et de Nixon, et je me suis parfois demandé s’ils avaient  véritablement été des opposés aussi radicaux que le suggéraient nos médias. Mais je conservais cette vague impression de ces deux figures politiques de notre ère d’après-guerre, et je supposais donc qu’ils avaient toujours été de grands rivaux, ou même des ennemis politiques absolus, comme le traitement médiatique totalement différent qui leur était fait le suggérait implicitement. Pourtant, il y a une dizaine d’années, j’ai lu Kennedy & Nixon, un livre écrit par Chris Matthews, journaliste de longue date au San Francisco Chronicle qui finit par obtenir une bien plus grande visibilité nationale comme présentateur de Hardball, une émission d’interview télévisée sur MSNBC. Sa biographie politique conjointe aux deux hommes a totalement retournée ma perception, et sa relecture récente n’a fait que confirmer ce verdict.

véritablement été des opposés aussi radicaux que le suggéraient nos médias. Mais je conservais cette vague impression de ces deux figures politiques de notre ère d’après-guerre, et je supposais donc qu’ils avaient toujours été de grands rivaux, ou même des ennemis politiques absolus, comme le traitement médiatique totalement différent qui leur était fait le suggérait implicitement. Pourtant, il y a une dizaine d’années, j’ai lu Kennedy & Nixon, un livre écrit par Chris Matthews, journaliste de longue date au San Francisco Chronicle qui finit par obtenir une bien plus grande visibilité nationale comme présentateur de Hardball, une émission d’interview télévisée sur MSNBC. Sa biographie politique conjointe aux deux hommes a totalement retournée ma perception, et sa relecture récente n’a fait que confirmer ce verdict.

Matthews insiste sur l’histoire politique entrelacée de ces deux dirigeants, et dès les cinq ou six premières pages de son introduction, il présente de nombreux faits surprenants — et ironiques — à l’attention du lecteur, des éléments que je n’aurais jamais soupçonnés. Nixon et Kennedy étaient tous les deux des anciens combattants de la seconde guerre mondiale, qui avaient remporté la course pour siéger dans le premier Congrès de l’après-guerre sur un terrain trans-idéologique, et Kennedy s’était présenté comme « conservateur combattant » cependant que Nixon s’était engagé dans le « libéralisme pratique. » Les deux hommes n’étaient certes pas des amis proches, mais ils entretenaient des relations tout à fait cordiales, échangeant parfois des notes manuscrites ou se rendant des services politiques l’un à l’autre, et lorsque Nixon se présenta au Sénat en 1950 en dénonçant son opposante démocrate, la représentante Helen Gahagan Douglas, comme ayant la main légère vis-à-vis du Communisme, Kennedy contribua personnellement à sa campagne au travers d’une importante donation financière de la part de sa famille. Des années plus tard, Nixon a raconté ce qui suit lors d’une interview :

Nixon a gagné son siège au Sénat au travers d’un important bouleversement politique, alors qu’il était âgé de 37 ans. Cette victoire, combinée à sa réussite antérieure face à Hiss, persuada Eisenhower de le prendre avec lui pour l’élection présidentielle, deux années plus tard, et l’ascension politique de Nixon le positionna ainsi à un cheveu de la présidence avant même qu’il ait fêté son 40ème anniversaire, ce qui fit de lui l’un des plus jeunes vice-présidents de notre histoire nationale.

Juste derrière lui, Kennedy se hissa également au Sénat au cours de la même élection de 1952. Nixon, officier présidant le Sénat, passa les années 1950 dans un bureau situé en face de celui de Kennedy, avec qui il continua de maintenir des relations cordiales. Lorsque Kennedy dut recourir à des opérations chirurgicales dangereuses pour son dos en 1954, Nixon passa régulièrement le voir pour s’enquérir de son état de santé et il déforma quelque peu les règles parlementaires pour lui venir en aide politiquement, ce qui amena Jackie Kennedy à lui envoyer une note de remerciements personnelle : « Mon époux n’admire personne davantage que vous. » Lorsque Nixon apprit que Kennedy était proche de la mort, un agent des Services Secrets le surprit en train de pleurer : « Ce pauvre et courageux Jack va mourir. Oh mon Dieu, ne le laissez pas mourir. » Même avant les élections de 1960, Kennedy affirma à ses amis que s’il n’était pas désigné comme candidat, il allait voter pour que Nixon soit le candidat républicain, et son père, Joseph Kennedy, affirma la même chose à Nixon : « Dick, si mon garçon n’y parvient pas, je suis derrière toi. » Quatre années plus tôt, en 1956, Robert Kennedy avait voté pour réélire le duo Eisenhower-Nixon à la présidence, délaissant Adlai Stevenson, le candidat démocrate.

D’évidence, le monde de la politique implique que des conflits se produisent lorsque deux personnalités ascendantes sont membres de partis rivaux, et l’on connaît également diverses anecdotes voyant Kennedy et Nixon se critiquer et s’opposer l’un à l’autre, surtout au vu de l’intensité avec laquelle la puissante base libérale du parti démocrate se sentait repoussée par Nixon. Mais le tableau général de leur longue relation était très différent de ce que j’avais toujours été amené à penser.

Chose ironique, alors que Kennedy et Nixon semblent avoir maintenu des relations très cordiales avant les élections de 1960, leurs relations avec les autres personnalités politiques étaient parfois nettement plus tendues. Nixon et Eisenhower n’étaient pas du tout en bons termes, et Kennedy et Johnson restèrent toujours résolument hostiles l’un envers l’autre.

Les origines de ces deux personnalités politiques contrastaient autant que cela est possible : la famille de Kennedy était l’une des plus riches des États-Unis, alors que les parents de Nixon étaient propriétaires d’une petite épicerie qui connut des difficultés durant la Grande Dépression. Kennedy avait étudié au sein des établissements les plus chers et les plus élitistes avant d’entrer à Harvard, l’alma mater de son père, alors que Nixon, bien que ses capacités lui permissent d’étudier également à Harvard, ne put y entrer car sa famille ne disposait pas des ressources pour s’y transporter ni pour s’y loger : il fit ses études au Whittier College, à côté de chez lui, puis travailla pour pouvoir se payer l’école de droit de Duke. Mais au moment où ils entrèrent au Congrès, en 1946, les deux hommes n’étaient guère éloignés sur le plan idéologique ; tous deux critiquaient l’establishment du New Deal et se montraient fermement anti-communistes.

Les perceptions du public au sujet de la menace communiste connurent une forte croissance après la victoire de Mao en Chine, en 1949, qui fit basculer le pays le plus peuplé du monde dans le camp communiste, et ces préoccupations crurent encore davantage lorsque la Guerre de Corée éclata, l’année suivante ; l’armée des États-Unis subit au départ des défaites militaires sévères après l’intervention dans le conflit d’une grande armée chinoise. Nombreux étaient ceux qui pensaient que ces revers résultaient d’une subversion politique communiste au sein du gouvernement des États-Unis, si bien que le Communisme devint un sujet de premier plan dans de nombreuses courses électorales durant les années 1950.

Matthews apporte des exemples aussi fascinants qu’inattendus sur la manière donc le Communisme joua dans certaines des premières campagnes électorales menées aussi bien par Nixon que par Kennedy. Mes manuels d’histoire avaient toujours diabolisé Nixon pour avoir remporté sa campagne de 1950 au Sénat en accusant d’être Rouge son opposante, la très libérale Helen Grahagan Doublas, et en la qualifiant de « Pink Lady », mais c’est elle qui avait mis ce sujet sur la table en premier, en distribuant du matériel de campagne accusant Nixon d’avoir adopté une ligne pro-communiste en s’opposant à l’envoi d’aide en Corée.

De même, lors des élections sénatoriales de 1952, Kennedy parvint à vaincre le sortant républicain Henry Cabot Lodge, en ardent anti-communiste, en recourant à certaines insinuations malhonnêtes selon lesquelles Lodge se montrait très tolérant envers le communisme, et en l’accusant d’être un « soutien à 100% » de la « politique d’administration apaisante de Truman en Chine et en Extrême-Orient, » tout en « chevauchant » les accusations de subversion communiste lancées par McCarthy contre le département d’État. Et Kennedy défendit par la suite publiquement McCarthy en le qualifiant de « grand patriote américain ».

Ainsi, Kennedy comme Nixon insistaient sur le sujet du Communisme dans le cadre de leurs campagnes politiques de manières très semblables, ce qui n’a pas empêché mes manuels d’histoire de présenter systématiquement Nixon comme le principal pourfendeur de Rouges.

Sur les sujets idéologiques qui virent Kennedy et Nixon revêtir des positionnements très différents l’un de l’autre, les positions qu’ils adoptèrent ne sont pas toujours ceux que nous pourrions penser. Par exemple, en 1957, Kennedy fit sienne la position des Dixiecrat sur la Civil Rights Act de la même année, en espérant consolider le soutien que lui accorderaient les Démocrates du Sud pour sa participation aux élections primaires pour la présidentielle de 1960, alors que Nixon soutint cette loi sans réserve, ayant toujours été un fervent soutien des droits civils pour les Noirs.

Lorsque Martin Luther King Jr. fut mis en prison à Atlanta en 1960, le célèbre appel téléphonique de Kennedy en soutien à sa femme Coretta Scott King, juste avant les élections présidentielles, fit l’objet de débats houleux parmi les organisateurs de sa campagne, car son frère Robert y était fermement opposé, de crainte de perdre les voix des Blancs du Sud. Le budget illimité alloué à la campagne permit de résoudre ce dilemme en recrutant des dirigeants noirs pour faire les éloges des actions de Kennedy et condamner Nixon pour son silence, puis en imprimant à deux millions d’exemplaires un opuscule insistant sur ces affirmations et en le distribuant dans les églises de Noirs le dimanche précédant les élections, ce qui minimisa le risque de réactions négatives de la part des Blancs du Sud.

Matthews est un Catholique irlandais du côté de sa mère, et il était adolescent durant l’Administration Kennedy, et au début de la vingtaine lorsque RFK fut assassiné. Ses racines politiques sont profondément démocrates, et avant de commencer à travailler dans le journalisme, il a passé de nombreuses années à travailler comme aide auprès de nombreux membres démocrates du Congrès, allant jusqu’à occuper le poste de chef du personnel pour Tip O’Neill, l’orateur de la Chambre qui avait hérité du siège occupé par Kennedy. Au vu de ces origines, je suppose que Matthews a longtemps admiré voire adulé Kennedy tout en méprisant Nixon, et j’ai le sentiment que la découverte qu’il a faite des véritables positions politiques de ces deux hommes et leur relation personnelle ont dû le surprendre tout autant qu’elle m’ont moi-même surpris. Mais à son grand crédit, son livre m’est apparu comme totalement honnête sur la véracité de ces faits.

Mes manuels d’introduction et la couverture médiatique que j’avais pu absorber décrivaient toujours Nixon comme « Tricky Dick », un acteur politique impitoyable dont la longue histoire de malhonnêteté a fini par culminer dans le Watergate, alors que Kennedy était souvent décrit comme un chevalier blanc idéaliste. Et si les 400 pages du livre de Matthews sont bel et bien emplies d’une longue historique d’énormes pots-de-vin, de tricheries politiques dégoûtantes, et d’illégalité flagrante, presque toutes ces actions sordides furent commises par Kennedy dans le cadre de diverses élections et durant sa brève présidence, avec un point de départ lors de sa toute première campagne, en 1946. Bien que Joseph Kennedy dépensât sans compter une partie de son immense richesse pour faire entrer son fils au Congrès, le jeune candidat intrépide avait oublié de déposer les pétitions déclarant sa nomination dans les délais légaux impartis, si bien que lui-même ainsi qu’un complice commirent un crime grave en cambriolant en personne le siège de la législature de Boston, et en allant à cette occasion déposer lesdites pétitions dans le bureau du gouvernement qui devait les recevoir. En outre, les actions illégales menées par Nixon à partir de 1970 semblent avoir été en grande partie des réactions à d’autres actions, et pilotées par sa crainte énorme de voir le sénateur Ted Kennedy le battre pour sa réélection de 1972, en lançant le type de campagne sans pitié pour lesquelles les Kennedy s’étaient fait tristement connaître.

Matthews apparaît comme un observateur politique très avisé, et il apporte des éclairages que je n’avais jusqu’alors jamais vus. Nixon, après avoir perdu les élections présidentielles en 1960, décida de défier en 1962 le populaire gouverneur de Californie, Pat Brown, et mit en danger sa carrière politique en perdant également ces élections. Bien que les médias hostiles dépeignissent habituellement la campagne menée par Nixon comme une tentative cynique de se positionner pour se confronter de nouveau à Kennedy en 1964, Matthews explique de manière convaincante que l’intention de Nixon était l’exact opposé. Supposant que Kennedy serait imbattable dans le cadre d’une campagne visant à sa propre réélection, il avait décidé d’éviter la pression qui lui serait probablement faite pour qu’il se présentât de nouveau aux élections présidentielles de 1964 en visant le poste de gouverneur de Californie et de jurer de rester en poste durant tout son mandat s’il était élu, afin de se préparer à se présenter de nouveaux aux élections présidentielles de 1968.

Le livre de Matthews, excellent par ailleurs, ne consacre que quelques paragraphes à l’assassinat de JFK, et ce dans la ligne du récit officiel longtemps promue par nos médias dominants. L’auteur soutient l’opinion discréditée de longue date selon laquelle Lee Harvey Oswald était un tireur solitaire dérangé, un marxiste fanatique qui détestait Kennedy et qui l’aurait tué en raison de l’hostilité manifestée par le président envers le Communisme cubain. J’ai trouvé assez difficile de croire que Matthews ne serait jamais tombé sur des éléments probants indiquant le contraire durant sa longue carrière politique et médiatique, mais je peux comprendre facilement sa détermination à maintenir cette position dans son ouvrage. En tant que présentateur à succès pour la télévision, il a compris les conséquences mortelles pour sa carrière s’il en venait, ne serait-ce que dans une seule phrase, à soutenir la moindre « théorie du complot » sur le sujet de l’assassinat de Kennedy. Qui plus est, tout passage de ce type, nonobstant sa brièveté, se transformerait inévitablement en paratonnerre attirant à lui l’ensemble de l’attention de quiconque discuterait du livre, et redirigeant toute l’attention loin des éléments historiques importants qu’il a pu dévoiler. Les éditeurs dominants pouvaient se montrer réticents à publier un tel ouvrage, et il pouvait risquer de perdre tout espoir de réaliser des ventes substantielles et d’obtenir des critiques favorables dans les médias. L’approche que Matthews a choisie apparaît donc comme très raisonnable.

Accusations historiques injustes et accusations justifiées

Il y a quelques années, j’ai lu l’impressionnante histoire en quatre volumes du mouvement conservateur moderne des États-Unis, écrite par Rick Perlstein, et bien que  les conservateurs n’aient jamais considéré Nixon comme l’un des leurs, il est présenté comme une personnalité politique centrale par cet ouvrage, dont le second volume porte le titre Nixonland. Mais, alors que le récit produit par M. Perlstein sur 3500 pages produit une masse énorme d’éléments détaillés sur la longue carrière politique de Nixon, l’auteur semble être un historien relevant absolument de l’establishment, si bien que j’ai trouvé nettement plus d’informations intéressantes et surprenantes sur Nixon dans l’ouvrage de Matthews, bien que la taille de celui-ci n’atteigne pas le dixième de celle du livre de M. Perlstein.

les conservateurs n’aient jamais considéré Nixon comme l’un des leurs, il est présenté comme une personnalité politique centrale par cet ouvrage, dont le second volume porte le titre Nixonland. Mais, alors que le récit produit par M. Perlstein sur 3500 pages produit une masse énorme d’éléments détaillés sur la longue carrière politique de Nixon, l’auteur semble être un historien relevant absolument de l’establishment, si bien que j’ai trouvé nettement plus d’informations intéressantes et surprenantes sur Nixon dans l’ouvrage de Matthews, bien que la taille de celui-ci n’atteigne pas le dixième de celle du livre de M. Perlstein.

Nixon, Kennedy et les nombreux conservateurs qui emplissent les volumes produits par Perlstein avaient lancé leur carrière dans les premières années de l’après-guerre en dénonçant la menace de la subversion et de l’espionnage communistes aux États-Unis, mais Perlstein traite ces préoccupations comme des subterfuges politiques cyniques ou irrationnels sans grand lien avec la réalité. Pourtant, les déchiffrements du projet Venona furent déclassifiés des années avant la publication par Perlstein de son premier volume, et nombre de travaux académiques qui en ont découlé ont absolument confirmé ces affirmations politiques si joyeusement écartées par Perlstein. En 2019, j’ai décrit les circonstances étranges des élections de 1940 et critiqué fortement le refus absolu de Perlstein de reconnaître ces faits.

FDR a choisi Wallace comme vice-président pour son troisième mandat, peut-être afin d’obtenir du soutien de la part de la puissante faction pro-soviétique qui existait parmi les Démocrates. Mais il s’en est suivi, surtout au vu de la détérioration de l’état de santé de FDR au cours des quatre années qui ont suivi, qu’un personnage dont la plupart des conseillers les plus proches étaient des agents de Staline, resta en place à un cheveu de la présidence des États-Unis.

Sous la forte pression exercée par les dirigeants du parti démocrate, Wallace a été remplacé pour concourir à la convention démocrate du mois de juillet 1944, et Harry S. Truman a pris la présidence à la mort de FDR, le mois d’avril qui suivit. Mais si Wallace n’avait pas été remplacé, ou si Roosevelt était mort l’année précédente, les conséquences pour le pays auraient été colossales. Selon des affirmations postérieures aux événements, une administration Wallace aurait désigné Laurence Duggan comme secrétaire d’État, Harry Dexter White au secrétariat du Trésor, et sans doute divers autres agents ouvertement soviétiques auraient-ils occupé tous les postes clés du gouvernement fédéral des États-Unis. On pourrait s’amuser à imaginer que les Rosenberg — qui furent par la suite exécutés pour trahison — auraient pu être chargés de notre programme de développement d’armes nucléaires…

Prenons par exemple les volumes d’histoire politique écrits depuis 2001 par Rick Perlstein, et qui ont été récompensés par divers prix. Ces ouvrages retracent l’ascension du conservatisme étasunien depuis l’ère de l’avant Goldwater jusqu’à la montée de Reagan durant les années 1970. Cette suite a reçu beaucoup de louanges, méritées, pour l’énorme attention qu’elle porte aux détails, mais selon les index, le total combiné des presque 2400 pages ne contient que deux mentions fugaces totalement méprisantes de Harry Dexter White, au début du premier volume, et pas la moindre mention de Laurence Duggan, ni, chose plus choquante encore, de « Venona ». Écrire le récit du conservatisme étasunien de l’après-guerre sans s’intéresser à des éléments aussi centraux m’apparaît comme aussi sérieux que vouloir écrire l’histoire de l’implication des États-Unis dans la seconde guerre mondiale sans faire mention de Pearl Harbor.

La réalité irréfutable est qu’au cours de la décennie ayant précédé le début du récit de Perlstein, un réseau d’agents staliniens a bien failli s’emparer du contrôle du gouvernement fédéral des États-Unis. Ces faits ont été totalement ignorés par les médias dominants de l’époque, et restent tout aussi ignorés de nos jours, et Perlstein, tout comme la plupart de ses critiques, semblent parfaitement les ignorer, ou du moins prétendre ne rien en connaître. Mais les activistes conservateurs pensaient, ou soupçonnaient à tout le moins, que ces agents étaient les premiers protagonistes du récit exposé par Perlstein, et cela a sans doute contribué à expliquer leur apparente « paranoïa ».

Ainsi, Kennedy et Nixon sont entrés au Congrès en 1946, quelques années à peine après l’évitement de justesse d’une prise de contrôle staliniste du gouvernement fédéral des États-Unis. Cette réalité contribue à expliquer pourquoi les deux hommes avaient des points de vue semblables sur la grave menace de la subversion communiste dans la société étasunienne.

En outre, Perlstein, ainsi que pratiquement tous les autres historiens, ont gardé le silence sur un autre sujet important. En 1968, après que Nixon parvint enfin à la Maison-Blanche, sa présidence fut très largement dominée par la guerre du Vietnam et par les désordres intérieurs qui s’ensuivirent au sein de la société étasunienne. Il saute aux yeux que Perlstein méprise Nixon, mais de manière ironique, sa réticence extrême à remettre en cause le récit officiel l’amène à dissimuler à ses lecteurs le crime le plus honteux commis par notre 37ème président, une décision qui s’est transformée en scandale national monumental, et qui est restée ignorée durant un demi-siècle par l’ensemble de nos médias dominants.

Le nouveau président était confronté à un puissant mouvement en opposition à la guerre, qui avait déjà fait tomber son prédécesseur, et après des années de combats, rares étaient les Étasuniens qui avaient des idées claires sur les raisons de notre présence au Vietnam, nos objectifs de guerre originels s’étant évaporés. Et selon le récit fait par Perlstein, la stratégie audacieuse suivie par Nixon consistait à recentrer l’attention du public sur le triste destin subi par des centaines de prisonniers de guerre étasuniens détenus par les Vietnamiens, suggérant que le véritable objectif de notre effort de guerre continu était d’obtenir le retour des soldats capturés en menant cette guerre. Nos adversaires vietnamiens affirmaient être tout à fait disposés à nous renvoyer ces hommes dans le cadre d’un accord de paix après notre départ de leur pays, mais Nixon suggéra le contraire de manière répétée, et en matière politique, les émotions prennent souvent le pas sur le raisonnement logique, surtout lorsque ces émotions sont contrôlées par le mégaphone médiatique.

Cet ouvrage a pris fin avec l’éboulement de la réélection de Nixon en 1972, et le livre The Invisible Bridge, publié en 2014, commence par la signature de l’accord de paix. Un chapitre décrit le retour triomphal des prisonniers de guerre du Vietnam avec « Operation Homecoming, » et le plus gros d’un autre chapitre est également consacré à ce même sujet. Il est évident que Perlstein méprise complètement Nixon, ainsi que la stratégie cynique et trompeuse mise en œuvre par ce dernier pour exploiter le sujet des prisonniers de guerre et contourner ses opposants politiques, poursuivant ainsi une guerre qui auraient pu être terminée avec des accords semblables des années plus tôt, ce qui aurait épargné des dizaines de milliers de vies ; et l’auteur se délecte manifestement du glissement de son récit vers le Watergate et la chute du président qui a suivi. Mais le véritable récit des événements est sans doute nettement plus sombre et nettement plus cynique que ce que notre « Hérodote hyper-caféiné » reconnaît dans les pages de son histoire.

Comme le souligne Perlstein, à la fin de la guerre, Nixon avait réussi à définir comme objectif national dominant l’assurance du retour de tous nos prisonniers de guerre, et c’est le pays tout entier qui s’est félicité du triomphe de leur liberté retrouvé une fois que les avions les ramenant au pays commencèrent à atterrir, en 1973. Mais on dispose en réalité de preuves solides établissement que la moitié seulement des prisonniers de guerre ont été rapatriés, et que les autres ont passé le reste de leur vie dans une captivité misérable, cependant que Nixon et ses complices dissimulaient cette vérité pour revendiquer une victoire, sur fond de scandale du Watergate qui menaçant leur survie politique. Nos médias, aussi bien à l’époque qu’au cours des décennies qui ont suivi, se sont fait les complices absolus de ces mensonges, qui constituent l’un des incidents les plus honteux de toute l’histoire des États-Unis, et plutôt que de relater clairement cette histoire, Perlstein s’en tient au narratif officiel de cette dissimulation, sans jamais émettre un mot de doute, alors même que cela revient à protéger la réputation d’un président qu’il n’apprécie pas du tout.

J’ai tiré ces passages de ma longue discussion de l’histoire produite par Perlstein du mouvement conservateur, qui reconnaît l’exhaustivité des détails qu’il produit, mais note également ses omissions flagrantes.

- La pravda américaine : une histoire politique autorisée des années 1960 et 1970

Ron Unz — The Unz Review — 5 décembre 2022 — 10000 mots

Bien que ces faits au sujet des prisonniers de guerre abandonnés au Vietnam aient été discrètement connus ou soupçonnés par de nombreux dirigeants du gouvernement, ce n’est que des années plus tard qu’ils ont été documentés en détail par Sydney Schanberg, lauréat du prix Pulitzer et ancien rédacteur de haut vol pour le New York Times, qui fut l’un de nos principaux reporters de guerre durant ce conflit. J’ai discuté du sujet à de multiples occasions, et les observateurs bien informés ont dans l’ensemble trouvé que les éléments produits par les recherches phares de Schanberg étaient des plus convaincants, comme je l’ai relaté dans un article en 2016.

Je suis convaincu que ces preuves sont écrasantes pour quiconque à l’esprit ouvert, et que le silence universel de nos médias constitue le seul petit indicateur contraire. Il y a quelques mois, j’ai pris part à une commission sur les secrets du gouvernement avec Daniel Ellsberg, qui par son rôle dans la fuite des Pentagon Papers est devenu l’une des voix les plus écoutées aux États-Unis sur les dissimulations de nos secrets militaires embarrassants. Une part centrale de mon intervention était centrée sur les découvertes de Syd sur les prisonniers de guerre, et sur la manière dont le gouvernement et les médias avaient réussi à comploter afin de maintenir ce sujet dissimulé durant plus de quarante ans. Ellsberg a trouvé ces révélations tout à fait renversantes, et a exprimé n’en avoir jusqu’alors absolument jamais entendu parler, il est reparti avec des copies de l’article et de divers éléments en lien avec cette affaire. Lors de la réception et du dîner du lendemain soir, il m’a dit les avoir soigneusement passés en revue, et être absolument convaincu que tout était probablement vrai.

- American Pravda: Was Rambo Right?

Ron Unz • The American Conservative • 25 mai 2010 • 1,300 mots - John McCain and the POW Cover-Up

Sydney Schanberg • The American Conservative • 25 mai 2010 • 8,200 mots - La Pravda Américaine : L’héritage de Sydney Schanberg

Ron Unz • The Unz Review • 13 juillet 2016 • 3,500 Words

Washington : des scandales majeurs à la babiole du Watergate

John F. Kennedy est mort il y a soixante ans, après trois années passées à la Maison-Blanche, et je pense que la grande majorité des Étasuniens contemporains ne se souviennent que de trois incidents survenus durant sa courte présidence : l’échec de l’invasion de la Baie des Cochons à Cuba en 1961, la crise des missiles de Cuba en 1962, et surtout son assassinat stupéfiant à la fin de l’année 1963.

Mais la mémoire historique de Richard Nixon, mort il y a trente ans, en avril 1994, est encore plus réduite. Il a été candidat dans le cadre des élections présidentielles à cinq reprises, il a gagné quatre fois, et l’éboulement politique qui s’est produit pour sa réélection en 1972 a constitué le renversement politique le plus important de l’histoire des États-Unis. Il a été vice-président durant huit années, et président durant presque six ans, ce qui a fait de lui l’un des Républicains les plus puissants et influents durant toute une génération, et Matthews note que Murray Kempton, éditorialiste libéral de premier plan, a qualifié les années 1950 de « décennie Nixon ». Durant sa présidence, Nixon a créé l’Environmental Protection Agency, a lancé l’Affirmative Action, et a mis fin à la conscription ainsi qu’à la guerre du Vietnam. Ses ouvertures diplomatiques envers la Chine et l’Union soviétique ont transformé le paysage politique du monde, et lui ont permis de négocier les accords de contrôle sur les armements SALT et ABM, ainsi que la Convention sur les Armes Biologiques. Mais je soupçonne que de nos jours, neufs Étasuniens sur dix ne se souviennent de lui que pour le scandale du Watergate qui a mis fin à sa présidence. Ce nom a même laissé derrière lui un suffixe qui est devenu la marque habituelle de nos scandales politiques, tels le Koreagate, l’Irangate et plus récemment le Russiagate.

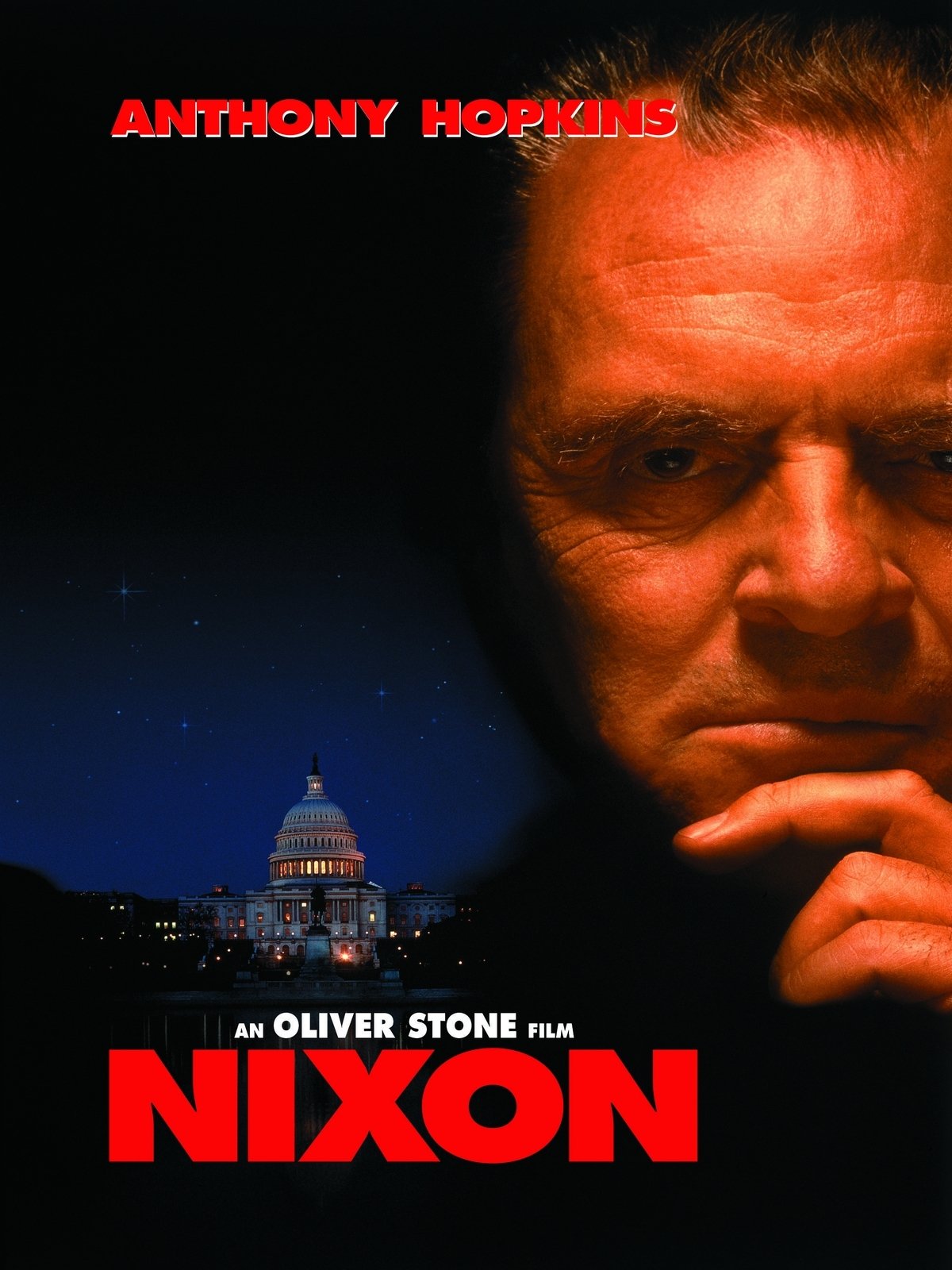

En 1995, Oliver Stone a embrayé après l’énorme succès de son film JFK avec une biographie de trois heures sur Nixon. Une fois de plus, ce film fut brillamment dirigé et  joué, et il couvre toute la vie et toute la carrière de Nixon, y compris son enfance difficile avec une mère Quaker très religieuse et le décès de deux de ses frères pour cause de maladie. L’ascension politique de Nixon et ses négociations emblématiques avec la Chine et les Soviétiques ont reçu une couverture considérable, mais le Watergate et sa chute du pouvoir dominent largement le scénario. Malheureusement, ces événements importants ne présentent pas le spectacle d’un complot culminant avec l’assassinat d’un président, et c’est peut-être pour cela que le film a eu beaucoup moins de succès dans les salles, et a même semble-t-il échoué à atteindre le seuil de rentabilité.

joué, et il couvre toute la vie et toute la carrière de Nixon, y compris son enfance difficile avec une mère Quaker très religieuse et le décès de deux de ses frères pour cause de maladie. L’ascension politique de Nixon et ses négociations emblématiques avec la Chine et les Soviétiques ont reçu une couverture considérable, mais le Watergate et sa chute du pouvoir dominent largement le scénario. Malheureusement, ces événements importants ne présentent pas le spectacle d’un complot culminant avec l’assassinat d’un président, et c’est peut-être pour cela que le film a eu beaucoup moins de succès dans les salles, et a même semble-t-il échoué à atteindre le seuil de rentabilité.

Trois années après la démission honteuse de Nixon, il s’est laissé convaincre de participer à une longue suite d’interviews télévisées avec David Frost, le présentateur  britannique, et ce sont les débats au sujet du Watergate qui ont largement dominé les négociations qui ont précédé cet accord. Ce sont les points concédés par Nixon sur ce sujet qui ont attiré l’intérêt massif du public, ce qui a débouché sur une audience de 45 millions de téléspectateurs, la plus grande audience de l’histoire pour une interview politique. Des décennies plus tard, en 2006, le récit de ces échanges est devenu une pièce de théâtre à succès connue sous le titre Frost/Nixon, bientôt suivie en 2008 par un film très apprécié du même nom, dirigé par Ron Howard.

britannique, et ce sont les débats au sujet du Watergate qui ont largement dominé les négociations qui ont précédé cet accord. Ce sont les points concédés par Nixon sur ce sujet qui ont attiré l’intérêt massif du public, ce qui a débouché sur une audience de 45 millions de téléspectateurs, la plus grande audience de l’histoire pour une interview politique. Des décennies plus tard, en 2006, le récit de ces échanges est devenu une pièce de théâtre à succès connue sous le titre Frost/Nixon, bientôt suivie en 2008 par un film très apprécié du même nom, dirigé par Ron Howard.

Le scandale du Watergate et les auditions télévisions du Sénat qui l’ont fait éclater au grand jour ont constitué les premiers événements politiques intérieurs que j’aie suivi de près durant mon enfance. Malgré mon jeune âge, j’avais remarqué qu’aucune de ces accusations n’apparaissait très grave en comparaison avec les tirs d’arme à feu et les complots mortels tellement courants dans les films d’espionnage et les thrillers qui passaient à la télévision et que je voyais de temps en temps. Mais comme tous les commentateurs décrivaient les crimes supposés de l’Administration Nixon comme sans précédent, et constituant une grave menace pour nos libertés constitutionnelles, j’avais à l’époque fini par acquiescer et décidé que cela devait être vrai. Apparemment, le système politique des États-Unis était tellement fade et sans tâche que même ces tous petits écarts pratiqués par les hommes de main de Nixon et ses tentatives furtives de les dissimuler représentaient une souillure indélébile pour notre honneur national.

Je n’ai lu aucun livre traitant du Watergate, mais j’ai vu le film primé aux Oscars de 1974 Les Hommes du Président avec Robert Redford et Dustin Hoffman, qui institua  Bob Woodward et Carl Bernstein comme journalistes les plus célèbres du monde. Je me souviens avoir trouvé le film un peu ennuyeux à l’époque, mais il a obtenu une belle réussite, et ce type de film gagne une audience nettement supérieure aux meilleurs best-sellers, ce qui contribue à créer la réalité historique que nous avons en commun. J’ai décidé de revoir le film la semaine dernière, pour la première fois en un demi-siècle, et ce que j’en ai tiré valait absolument les 3.99$ que j’ai laissés à Amazon pour revoir le film.

Bob Woodward et Carl Bernstein comme journalistes les plus célèbres du monde. Je me souviens avoir trouvé le film un peu ennuyeux à l’époque, mais il a obtenu une belle réussite, et ce type de film gagne une audience nettement supérieure aux meilleurs best-sellers, ce qui contribue à créer la réalité historique que nous avons en commun. J’ai décidé de revoir le film la semaine dernière, pour la première fois en un demi-siècle, et ce que j’en ai tiré valait absolument les 3.99$ que j’ai laissés à Amazon pour revoir le film.

Woodward et Bernstein étaient les deux reporters en herbe du Washington Post qui eurent la chance de se voir attribuer l’histoire du petit cambriolage dans le quartier général du Comité National des Démocrates, dans l’immeuble du Watergate. Suivre ce tout petit fil leur a permis de dénouer toute la présidence de Nixon, avec l’aide de Gorge Profonde, leur indicateur bien informé à l’identité secrète qui leur indiquait à chaque fois la direction à prendre. Au fil des années, leur réussite a inspiré toute une génération de jeunes Étasuniens à se lancer dans le journalisme en espérant changer le monde et recevoir des éloges publics aussi soutenus.

Le jeu d’acteur est fabuleux, et l’intrigue est sympathique, mais comme dans mon souvenir, les événements qui ont fini par faire tomber l’Administration Nixon et à envoyer un grand nombre de ses dirigeants en prison semblent ridiculement mineurs. Dans une scène, Bernstein fait face chez lui à l’avocat Donald Segretti, et l’escroc politique se montre terrifié à l’idée que les révélations médiatiques de ses activités pour le compte du président puissent le faire radier du barreau et l’envoient en prison, chose qui se produit ensuite. Le conspirateur de Nixon se défend en affirmant avoir fait des choses bien pires à l’époque de ses études à l’University of South California, des années avant qu’un membre de sa fraternité l’embarque dans la campagne de réélection présidentielle pour répéter ses tours peu reluisants à l’échelle nationale.

Le film a été nominé à huit Oscars et en a remporté quatre, mais la seule décoration majeure qu’il ait obtenue est celle du meilleur acteur de second rôle, remporté par Jason Robards, qui joue le rédacteur en chef du Post, Ben Bradlee. Comme le présente le film, Bradlee était au départ des plus sceptiques vis-à-vis du récit suivi par ses jeunes reporters, et doutait que celui-ci fût assez important pour mériter une couverture de poids par son journal. Cependant, Woodward et Bernstein ont persévéré et l’ont peu à peu convaincu, si bien qu’il a fini par les soutenir jusqu’au bout. La chute politique finale de Nixon a ainsi institué Bradlee comme l’un des rédacteurs en chef les plus puissants des États-Unis, et a fait briller la réputation de son journal, qui a rejoint le New York Times au firmament de nos médias. L’année précédente, le Times et le Post avaient tous deux résisté aux menaces juridiques de l’Administration Nixon en publiant les fuites constituées par les Pentagon Papers, qui révélaient de nombreux secrets nationaux embarrassants au sujet de la Guerre du Vietnam.

Mais en renvoyant ce film en 2024, avec le recul historique, il m’est apparu que de nombreuses scènes entre Bradlee et ses deux jeunes reporters apparaissaient presque comme des sketches de satire politique, teintés d’ironie qui atteignait des niveaux absurdes. Mais presque aucun des spectateurs voyant ce film en 1974 n’en aurait été conscient à l’époque, et cela reste sans doute le cas de nos jours.

Avec un demi-siècle de plus, j’ai trouvé facile de comprendre les doutes manifestés par Bradlee au sujet de l’importance de cambriolage politique mineur. Durant de nombreuses années, l’un des amis les plus proches de Bradlee avait été John F. Kennedy, et moins de dix années plus tôt, JFK s’était fait assassiner à Dallas. Nous avons désormais que la plupart des amis et proches du président défunt étaient convaincus en leur for intérieur qu’un complot avait été la cause de sa mort, mais sans jamais en dire un mot au public, cependant que le Post et tous nos organes médiatiques proclamaient à qui voulait le lire ou l’entendre que c’était un tireur solitaire dérangé du nom de Lee Harvey Oswald qui en avait été le seul responsable, pour se faire lui-même tuer peu de temps après.

Bradlee savait également que sa propre belle-sœur, l’adorable artiste Mary Meyer, avait été la maîtresse de JFK et avait eu une forte influence sur lui, et que moins d’un an après l’assassinat de celui-ci, elle avait été tuée par balle en plein jour dans une rue de son quartier huppé de Georgetown, à Washington DC, et que le crime était resté impuni. Meyer avait été l’épouse de Cord Meyer, un haut gradé de la CIA, et lorsque Bradlee s’était rendu chez elle, juste après sa mort, il y avait trouvé le chef des services de contre espionnage de la CIA, James Angleton, qui essayait de cambrioler les lieux, expliquant qu’il était à la recherche du journal intime explosif écrit par Meyer. Bradlee a affirmé par la suite avoir trouvé ce journal intime, et l’avoir remis à Angleton pour qu’il le détruise.

Durant la campagne présidentielle de 1968, Robert Kennedy a remporté l’énorme primaire de Californie et est apparu comme au bord de remporter la Maison-Blanche : il a affirmé à ses amis que l’un de ses projets les plus importants serait de traquer et de punir les conspirateurs qui avaient tué son frère cinq années plus tôt. Mais il s’est alors lui-même fait abattre à son tour, soi-disant par un autre tireur solitaire dérangé. Au moment des conversations tenues en 1972 entre Bradlee et Woodward et Bernstein, le rédacteur en chef était sans doute au courant que RFK était lui aussi mort dans le cadre d’une conspiration, l’autopsie officielle révélant que la balle mortelle avait été tirée à bout portant depuis l’arrière du crâne, alors que le tireur qui avait été arrêté se trouvait quelques pas devant lui.

Ces faits secrets, que Bradlee connaissait sans doute, constituaient d’évidence des éléments propres à un récit nettement plus spectaculaire et politiquement puissant que les petits débordements et les petites manœuvres politiques peu ragoûtantes menées dans le cadre de la campagne de réélection de Nixon, mais en 1972, rien de toute cela n’avait été révélé au monde, fût-ce dans les pages du Post ou ailleurs. On peut donc facilement comprendre pourquoi le puissant rédacteur en chef a commencé par manifester peu d’intérêt dans les découvertes dérisoires de Woodward et Bernstein. De fait, il a dû ricaner intérieurement et penser vis-à-vis de ses jeunes reporters quelque chose comme « Je pourrais vous en donner, des vrais crimes politiques… »

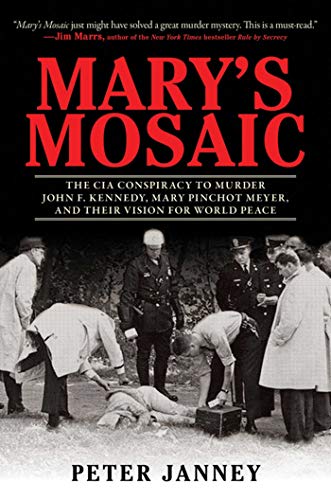

Tout en supervisant ses jeunes reporters sur le Watergate, le rédacteur en chef du Post gardait le silence sur tous ces faits importants au sujet de l’assassinat de JFK, que mes  recherches m’ont permis de découvrir au cours de la dernière décennie. Mais il y a quelques jours, j’ai fini par lire Mary’s Mosaic, écrit par Peter Janney, le récit paru en 2012 de la vie et de l’histoire de la maîtresse de Kennedy, tuée en pleine rue, qui suggère que les secrets dissimulés par Bradlee pouvait comprendre certains éléments plus sombres encore.

recherches m’ont permis de découvrir au cours de la dernière décennie. Mais il y a quelques jours, j’ai fini par lire Mary’s Mosaic, écrit par Peter Janney, le récit paru en 2012 de la vie et de l’histoire de la maîtresse de Kennedy, tuée en pleine rue, qui suggère que les secrets dissimulés par Bradlee pouvait comprendre certains éléments plus sombres encore.

La famille de Janney avait été très proche de celle des Meyer, et le fils de Mary, Michael, était son meilleur ami d’enfance. À l’instar de Cord Meyer, le père de l’auteur était un officier haut gradé de la CIA, ce qui était l’une des raisons des liens qui les unissaient, et Janney, l’aîné, avait été la première personne à apprendre la mort de Mary, et avait porté son cercueil lors de ses funérailles. Lorsque, des décennies plus tard, Janney a décidé d’écrire son livre plus de la moitié des 500 pages s’intéressaient à la relation entre Mary et Kennedy, au rôle apparemment tenu par la CIA dans le complot pour l’assassinat de JFK, et comment la combinaison de ces facteurs avait débouché sur l’assassinat de Mary l’année suivante.

Mary avait toujours pensé que c’était une conspiration qui avait été responsable de l’assassinat de son grand amour de président, et sa propre mort survint trois semaines à peine après la publication du rapport de la Commission Warren, dont elle avait annoté lourdement l’un des exemplaires, et dont elle avait précisé à ses amis qu’il s’agissait d’une mystification qu’elle espérait contribuer à faire tomber. Elle fut exécutée par balle lors de sa balade quotidienne dans son quartier huppé et isolé de Georgetown, une balle tirée à bout portant dans la tête et une autre près du cœur. L’enquête menée par Janney a fortement montré que sa mort avait résulté d’un contrat mis sur sa tête par la CIA, l’un des témoins de proximité questionné par la police ayant été un militaire opérant sous fausse identité, avec de nombreux indices montrant qu’il était un agent des renseignements, et que c’est sans doute lui qui a appuyé sur la gâchette.

Mary Pinchot Meyer à la fête du 46ème anniversaire de JFK sur le Sequoia, le yacht présidentiel

Mary Pinchot Meyer lors de la fête d’anniversaire des 46 ans de JFK, sur le yacht présidentiel, le Sequoia

Kennedy était connu pour courir les jupons, et la liste de ses conquêtes, tant avant sa présidence que durant ses années d’occupation de la Maison-Blanche est particulièrement fournie, mais Janney documente le fait que la relation qu’il entretint avec Mary Meyer relevait d’une catégorie tout à fait différente. Mary Meyer provenait de l’élite de la côte Est, le même milieu que lui, et son père, Amos Pinchot, avait été une figure progressiste importante proche de Theodore Roosevelt, si bien que Kennedy la connaissait depuis qu’ils avaient fréquenté le lycée, un quart de siècle plus tôt. Il lui avait couru après, mais elle avait toujours rejeté ses avances jusqu’en 1960, après qu’il lança sa campagne présidentielle.

Selon l’une des sources de l’auteur, le mariage très affiché de Kennedy avec Jackie était alors compromis, mais il se sentait contraint de maintenir les apparences pour ne pas nuire à ses ambitions politiques. Et Mary était l’une des très rares femmes qu’il respectât jamais, en partie parce qu’elle n’avait rien à lui demander, et après qu’il remporta les élections présidentielles, elle devint une personnalité influente de sa présidence.

On pourrait écarter ces dires en les considérant comme très exagérés, mais Janney les étaye par des interviews de plusieurs conseillers politiques proches de JFK, qui ont expliqué avoir de manière répétée fait entrer Mary Meyer en douce à la Maison-Blanche sans que son nom figurât sur les registres officiels. Elle passait souvent du temps avec Kennedy dans le Bureau Ovale, discutant parfois même des lignes politiques et de sujets de sécurité nationale en compagnie de ses hauts conseillers. Un conseiller haut placé a affirmé que Kennedy avait parlé de divorcer d’avec Jackie à l’issue de son mandat et de se marier avec la femme qu’il connaissait depuis l’adolescence.

Mary était de longue date une activiste pacifiste engagée, et durant les premières années de son mariage avec Cord, celui-ci avait eu des idées du même ordre, occupant le poste de président du mouvement des Fédéralistes d’un Monde Unifié, avant de basculer dans un fervent anti-communisme et d’accepter un poste élevé au sein de la CIA, ce qui contribua à l’effondrement de leur mariage. Aussi, selon nombre de ses amis et confidents, elle aspirait à utiliser son influence considérable sur Kennedy pour l’encourager à chercher la paix mondiale.

Lorsque parut le livre de Kanney, les diverses critiques que j’ai consulté faisaient état de ses affirmations remarquables, mais j’avais douté de nombre d’entre elles. En particulier, certaines d’entre elles, étaient relativement choquantes, comme celle qui voulait que Mary prît régulièrement du LSD, et qu’elle avait peut-être réussi à persuader Kennedy de l’accompagner lors de ces sessions hallucinogènes dans l’espoir que ce type d’expérience pourrait contribuer à lui fait adhérer à la cause de la paix internationale. Mais le livre de Janney concrétise certaines de ces affirmations, ce qui pourrait certes contribuer à expliquer les efforts frénétiques menés par Angleton et d’autres pour trouver son journal intime qui relatait les détails des expériences qu’elle avait partagées avec Kennedy.

Janney document également très bien le fait que Bradlee avait entretenu une longue et étroite coopération avec la CIA lorsqu’il avait été journaliste. Il note également qu’au fil des années, le rédacteur en chef du Post avait modifié plusieurs fois le récit de la première fois qu’il avait appris la mort de sa belle-sœur ainsi que son rôle dans les tentatives de fouiller son domicile et de trouver son journal intime. Cela a amené Janney à soupçonner que Bradlee ait pu jouer un rôle dans le meurtre, ou en tous cas dans la dissimulation qui s’en est suivie. Le père de l’auteur fut la première personne à apprendre la nouvelle de la mort de Mary Meyer, et c’est lui qui avait informé Bradlee et Cord, son ancien mari, et des dizaines d’années plus tard, lorsque Janney analysa de près l’agenda très suspect de cette information, il fut choqué d’avoir à conclure que Janney, plus âgé, avait apparemment trempé dans le complot de la CIA qui coûta la vie à Mary Meyer.

La plupart des éléments présentés par ce livre, si l’on ne peut certes les considérer comme formellement prouvés, semblent très bien étayés par des fait concrets, et il convient de tenir compte de ce que ce livre nous apprend. Au début des années 1960, le président John F. Kennedy vivait une histoire d’amour vouée à l’échec avec une femme qu’il connaissait depuis l’adolescence, la belle Mary Meyer, activiste pacifique, qui lui fit peut-être découvrir la consommation de LSD. Leur relation secrète s’est transformée en terrible tragédie lorsqu’ils furent tous deux frappés de mort violente du fait de conspirateurs de la CIA, impliquant peut-être le beau-frère de Mary, Ben Bradlee, du Washington Post. Il ne fait aucun doute que ce complot tiré de la réalité est tout aussi choquant et spectaculaire que tout thriller d’espionnage inventé et produit par un scénariste de Hollywood, mais aucun studio ne l’a jamais adapté à l’écran.

L’ouvrage présente également des informations inédites et importantes au sujet de l’assassinat de JFK. John McCone, directeur de la CIA, était loyal envers Kennedy, et juste après assassinat, il récupéra la copie originale du film de Zapruder qui avait enregistré l’incident, livrée par deux agents des Services Secrets au centre d’analyse photographique de la CIA pour que ce film fût soigneusement examiné. L’expert de la CIA qui a réalisé l’analyse a été interviewé par Janney, et a déclaré que ce qu’ils ont vu à l’époque était substantiellement différent de la version du film qui a été distribuée par la suite, diverses parties du film ayant apparemment été retirées ou modifiées pour produire cette version. Le film original apportait la preuve indubitable de huit coups de feu environ, ce qui a convaincu McCone du fait que plusieurs tireurs avaient agi.

Le Washington Post et l’étrange mort de son éditeur

L’histoire de Mary Meyer et des circonstances entourant sa mort ne sont pas les seuls éléments dramatiques que Bradlee seul était à connaître au moment du Watergate. Une autre mort étrange survenue en 1963 avait également frappé quelqu’un de proche de l’éditeur du Post, et ce avant même l’assassinat de JFK.

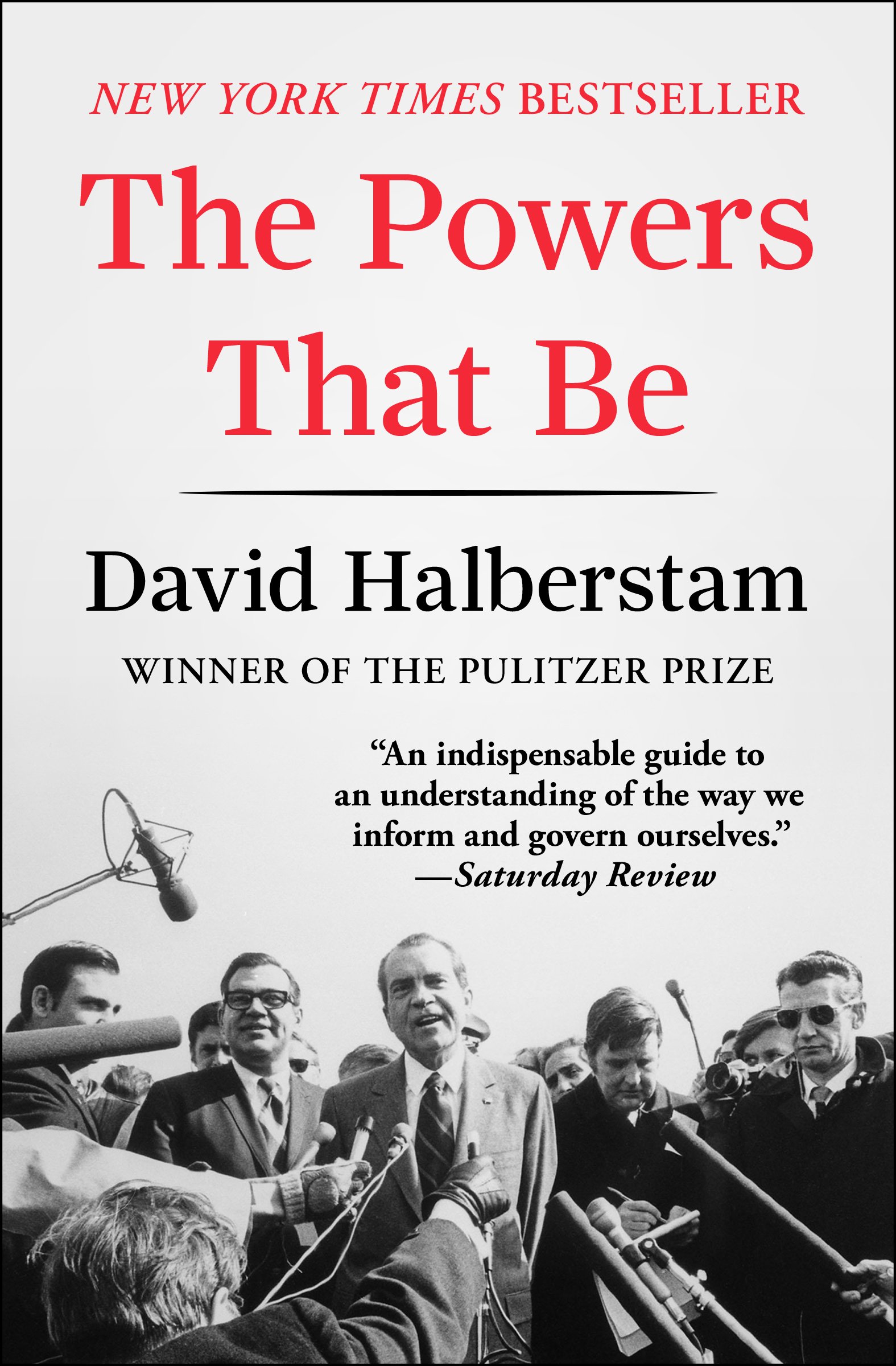

Il y a quelques années, j’avais acheté pour 25 cents un exemplaire de The Powers That Be, l’histoire magistrale écrite en 1979 par David Halberstam de quatre empires  médiatiques dominants aux États-Unis, qui s’étalait sur pas moins de 750 pages. Durant les confinements du Covid, j’ai décidé d’approfondir ce que je savais en lisant enfin cet ouvrage et cet effort a été bien récompensé. L’une des figures centrales présentées par Halberstam est Philip Graham, un nom qui m’était resté jusqu’alors inconnu, mais qui n’en est pas moins l’homme qui a créé le Washington Post moderne.

médiatiques dominants aux États-Unis, qui s’étalait sur pas moins de 750 pages. Durant les confinements du Covid, j’ai décidé d’approfondir ce que je savais en lisant enfin cet ouvrage et cet effort a été bien récompensé. L’une des figures centrales présentées par Halberstam est Philip Graham, un nom qui m’était resté jusqu’alors inconnu, mais qui n’en est pas moins l’homme qui a créé le Washington Post moderne.

Né dans le Dakota du Sud et ayant grandi à Miam, Gaham fut un étudiant modèle, qui fut éditeur du Harvard Law Review et clerc à la Cour Suprême auprès de Felix Frankfurter, puis qui passa une grande partie de la seconde guerre mondiale au sein de l’OSS, l’organisation qui devint par la suite la CIA, sous les ordres directs du général Bill Donovan, dirigeant de cette organisation.

En 1940, il s’était marié avec une membre de la famille qui détenait le Post, qui n’était alors qu’un journal de Washington peinant à joindre les deux bouts, non rentable, et d’une diffusion bien moindre que le Washington Star, qui dominait à l’époque le marché. Il devint rédacteur en 1946, et quelques années plus tard, il reçut 70 % des actions contrôlant la société de la part de son beau-père reconnaissant, les 30 % restants revenant à son épouse.

Selon le récit exposé par Halberstam, en 1954, Graham parvint à réaliser la difficile fusion entre le Post et le Washington Times-Herald, un autre journal de Washington DC, et au cours des années 1950, il fit peu à peu de son Post, récemment agrandi, le principal journal régional, tout en faisant l’acquisition de diverses stations radiophoniques et de télévision. Bradlee, un ancien journaliste du Post, travaillait pour Newsweek, et en 1961, il parvint à le vendre avantageusement à Graham, qui en fit le principal rival national du magazine Time édité par Henry Luce, avec Bradlee au poste d’éditeur à Washington. Ainsi, au début des années 1960, Graham détenait et gérait l’un des quelques plus grands empires médiatiques du pays, qui dominait le marché de Washington DC, et Bradlee était l’un de ses principaux subordonnés.

Graham, en tant que baron régnant sur les médias de Washington DC, jouait évidemment un rôle important dans le monde politique, et il était étroitement allié à Lyndon Johnson, le Démocrate le plus puissant de la fin des années 1950. Ainsi, en 1960, il fut l’une des principales personnalités à faire pression sur Kennedy pour qu’il revînt sur sa décision et choisît pour vice-président son rival détesté, Johnson, une décision qui finit par paver la voie de LBJ à la présidence.

Mais selon Halberstam, durant les quelques années qui suivirent, Graham se montra fortement perturbé, s’éloignant de plus en plus de son épouse Katharine et de la famille demi-juive de celle-ci, tout en exprimant par bouffées un antisémitisme extrême, surtout à l’encontre de son beau-père décédé. Graham avait des antécédents maniaco-dépressifs, ainsi qu’un problème d’alcool, mais ce nouvel état de santé était bien pire, et une lutte de pouvoir se développa bientôt à la tête de son empire médiatique, avec les hauts dirigeants contraints de choisir entre Philip et Kay. En 1963, il avait également entamé une relation amoureuse avec l’une de ses employées au sein de Newsweek, et déclarait vouloir divorcer d’avec sa femme et épouser cette employée.

Halberstam n’en fait aucune mention dans son ouvrage, mais durant cette même période, une âpre guerre froide politique avait éclaté entre les Kennedy et Lyndon Johnson. Graham était proche des Kennedy et plus proche encore de LBJ, et en tant que propriétaire des principaux organes médiatiques de Washington, il était forcément dans le secret de cette situation délicate, qui ajouta sans doute à son stress personnel.

Puis, en 1963, Graham subit un épisode public des plus étranges, alors qu’il assistait à une importante convention d’éditeurs tenue en Arizona ; il prit la parole sur l’estrade et révéla d’une voix forte à l’assemblée l’histoire d’amour entre Kennedy et Mary Meyer tout en avançant de nombreuses autres affirmations scandaleuses, allant jusqu’à dénoncer l’assemblée d’éditeurs de refuser d’imprimer la vérité sur des affaires controversées. Graham fut rapidement maintenu au sol, on lui injecta des tranquillisants, et on le jeta dans un avion en direction de Washington, où il fut enfermé dans un hôpital psychiatrique durant plusieurs semaines, pour être libéré après que son état de santé sembla s’améliora substantiellement.

Mais le 3 août 1963, il connut peut-être une rechute subite, et l’on découvrit son corps dans sa maison de campagne, tué d’un coup de fusil, apparemment tiré par lui-même, bien qu’il ne laissât aucun message.

Peu de temps avant son suicide supposé, Graham avait modifié son testament, pour léguer ses actions de contrôle du Post et du reste de son empire médiatique à la maîtresse qu’il avait prévu d’épouser, et déshéritant ainsi son épouse et ses enfants. Mais à l’issue d’une dure bataille judiciaire, ce testament fut invalidé et considéré comme produit par une maladie mentale, si bien que le contrôle du Post revint à la famille qui en avait disposé au départ, et sa veuve et ses enfants en furent les propriétaires et les éditeurs durant le demi-siècle qui a suivi.

Il s’agit certes d’une histoire des plus étranges et des plus dramatiques, bien plus étrange que toute autre dans le scandale du Watergate qui a suivi, mais malgré son impact colossal sur notre paysage médiatique, je n’en avais jamais entendu parler. Cependant, Bradlee, qui était l’un des principaux subordonnés de Graham, a dû connaître de près les montagnes russes de ces rebondissements. Peut-être que la maladie mentale subite, le suicide de Graham, et l’invalidation de son testament se sont produits exactement comme le raconte Halberstam, sans avoir de portée ou de lien sur d’autres événements. Mais on peut faire l’hypothèse qu’il en fut autrement.

En examinant ce récit de plus près, certaines dates m’ont frappé. À l’été 1963, les Kennedy avaient sans doute déjà formulé leur projet de faire usage de leurs alliés médiatiques pour détruire Johnson en enquêtant et en publiant des informations sur les nombreux crimes qu’il avait commis au Texas ; afin de lui retirer sa candidature à la vice-présidence pour 1964 et l’envoyer derrière les barreaux. Dans le même temps, le complot opposé, visant à assassiner Kennedy était sans doute déjà en préparation, avec Johnson sans doute parmi les principaux conspirateurs ; au mois d’avril, il avait annoncé la visite que Kennedy allait faire à Dallas.

Graham contrôlait les organes médiatiques les plus puissants de Washington, et l’une des deux factions a pu lui exposer les éléments de ses projets, dans l’espoir de le rallier et de s’attirer son important soutien dans la confrontation qui approchait. Cela aurait évidemment placé l’éditeur dans une situation extrêmement tendue, et peut-être même dangereuse, surtout si se levaient des craintes de voir son instabilité mentale l’amener à révéler ces secrets au camp opposé. On peut même imaginer que l’opération de modification de son testament, laissant son empire médiatique à sa maîtresse en déshéritant son épouse et sa famille, constituait en réalité une assurance vie, mais qui ne fonctionna pas dès lors que ce nouveau testament fut déclaré invalide.

À tout le moins, je trouve tout de même étrange la coïncidence qui voulut que la mort du plus puissant propriétaire de médias de Washington par un coup de fusil fut suivie moins de trois mois après par l’assassinat de Kennedy.

L’histoire de l’étrange fin de Graham m’intriguait, et j’ai décidé de voir si je pouvais trouver d’autres informations à ce sujet.

Après que l’on découvrit le cadavre de Graham et que sa veuve Katharine parvint à faire invalider son testament, elle prit totalement le contrôle du vaste empire médiatique qu’il avait créé, régnant comme éditrice indiscutée durant les décennies qui suivirent. Au début des années 1970, le doublé des triomphes des Pentagon Papers et du scandale du Watergate avaient élevé le Post parmi les journaux les plus importants au monde, ce qui attirait évidemment l’attention sur la personne qui le contrôlait, une personnalité éminente de la société de Washington qui figurait également parmi les femmes les plus riches et les plus puissantes au monde. Je suis tombé sur des références à un récit controversé et effacé de la vie de Katharine Graham, publié à la fin des années 1970, et j’ai décidé de le lire.

Alors même que la couverture réalisée par le Post du Watergate contraignait Nixon à  quitter la Maison-Blanche, une jeune journaliste d’investigation du nom de Deborah Davis avait commencé à écrire Katharine the Great, sa biographie non autorisée. Au début de l’année 1978, Harcourt Brace Jovanovich, un éditeur de premier plan, acheta les droits de couverture et prépara une vaste campagne de marketing pour ce qu’il espérait voir devenir un énorme best-seller. Mais Katharine Graham eut vent du projet et se montra extrêmement mécontente de son contenu, menaçant l’éditeur au travers d’un féroce procès pour diffamation tout en envoyant tous ses amis et alliés dans les médias pour dénoncer le livre à paraître comme un « déchet » empli de fausses informations. Comme la pression montait, Harcourt abandonna l’ouvrage et fit broyer les dizaines de milliers d’exemplaires déjà imprimés, violant les termes du contrat signé avec l’auteur et provoquant une bataille juridique difficile et interminable.

quitter la Maison-Blanche, une jeune journaliste d’investigation du nom de Deborah Davis avait commencé à écrire Katharine the Great, sa biographie non autorisée. Au début de l’année 1978, Harcourt Brace Jovanovich, un éditeur de premier plan, acheta les droits de couverture et prépara une vaste campagne de marketing pour ce qu’il espérait voir devenir un énorme best-seller. Mais Katharine Graham eut vent du projet et se montra extrêmement mécontente de son contenu, menaçant l’éditeur au travers d’un féroce procès pour diffamation tout en envoyant tous ses amis et alliés dans les médias pour dénoncer le livre à paraître comme un « déchet » empli de fausses informations. Comme la pression montait, Harcourt abandonna l’ouvrage et fit broyer les dizaines de milliers d’exemplaires déjà imprimés, violant les termes du contrat signé avec l’auteur et provoquant une bataille juridique difficile et interminable.

Davis raconte l’histoire de la suppression de son ivre dans l’introduction d’une édition plus tardive, publiée par un autre éditeur, et également désormais disponible en PDF sur Internet. Lire son récit de la censure féroce qu’elle a eu à subir m’a amené à penser que le texte allait débordait d’éléments explosifs, tous documentés en détail.

Malheureusement, j’ai été très déçu lorsque j’ai commencé à lire ce livre. Une grande partie du texte est consacrée à un récit plutôt ennuyeux de l’histoire de la famille de Katharine avant son mariage avec Philip. En dépit de leur énorme importance politique, les assassinats des frères Kennedy dans les années 1960 ne font quasiment l’objet d’aucune attention dans cet ouvrage, et aucune suggestion n’est même faite que les tueurs aient pu ne pas être des tireurs solitaires dérangés, pas plus que n’est soupçonné que le suicide de Philip Graham puisse dissimuler autre chose. Et malgré cette tentative évidente de se soustraire à toute controverse conspirationniste, le texte ne présente presque aucune référence de bas de page, si bien qu’il est très difficile d’évaluer la crédibilité des nombreuses affirmations avancées au sujet des affaires ou d’autres sujets. La qualité générale du récit et de l’écriture m’est apparue comme lourde et médiocre, et l’absence d’index limite également l’utilité de ce livre.

En contraste, la couverture de ces mêmes éléments dans le livre publié par Janney il y a plus de trente ans m’est apparue nettement supérieure. Apparemment, Mary Meyer avait toujours fait preuve de gros doutes au sujet du présumé suicide de Graham, et Janney lui-même entretenait des doutes importants, allant jusqu’à mentionner qu’une source avait pris contact avec Davis pour lui dire que Graham avait été tué, mais l’auteur ne s’était pas à l’époque occupé d’investiguer à ce sujet. De fait, Janney fait mention qu’au cours d’une interview réalisée en 1992, Davis a décrit les hypothèses répandues selon lesquelles Katharine Graham avait pris des dispositions pour que son mari soit tué ou peut-être que quelqu’un lui avait dit : « ne vous en faites pas, nous allons nous en occuper. » Davis omet soigneusement tout notion dangereuse de ce type dans son livre de 1978 ou dans sa réédition de 1991, si bien que Janney apporte davantage d’informations sur les véritables opinions de Davis qu’elle ne le fait dans son propre ouvrage. Il est vrai que Janney a écrit son livre des années après, lorsque les sujets furent devenus nettement moins sensibles, alors que Davis peut avoir retenu ses coups dans l’espoir que son livre fût publié et promu par une maison d’édition de premier plan.