Laquelle des superpuissances est-elle la plus menacée par ses « élites extractives »?

Par Ron Unz − Le 17 avril 2012 − Source unz.com

La montée de la Chine figure sans doute parmi les plus importants développements du monde des 100 dernières années. Avec les États-Unis qui restent englués dans leur cinquième année de difficultés économiques, et l’économie chinoise en bonne place pour dépasser la nôtre avant la fin de cette décennie, la Chine se dresse, déjà grande, à l’horizon. Nous vivons les premières années de ce que les journalistes appelèrent jadis « Le siècle du Pacifique », mais des signes inquiétants indiquent que cela pourrait bien devenir « Le siècle chinois ».

Note de l'auteur En 2012, j'avais publié cet important article dans The American Conservative, comparant la Chine avec les États-Unis et discutant de leurs probables perspectives d’avenir. Des événements récents importants ont ramené ce sujet sur le devant de la scène, et bien que huit années représentent une éternité en géopolitique mondiale, je pourrais maintenir pratiquement tout ce que j'avais écrit à l'époque. Que chacun juge par lui-même de la pertinence de mon analyse d'alors.

Mais le géant chinois aurait-il des pieds d’argile? Dans un livre récemment publié, Pourquoi les nations tombent [Why Nations Fail, NdT], les économistes Daron Acemoglu et James A. Robinson qualifient l’élite chinoise au pouvoir d’« extractive »-parasite et corrompue — et ils prédisent que la croissance économique chinoise va prochainement faiblir et décliner, alors que les institutions gouvernant les États-Unis « inclusives » ne font que nous renforcer. Ils avancent qu’un pays gouverné par un État à parti unique, sans médias libres, ne disposant pas des freins et des contrepoids de notre propre système démocratique, ne peut pas prospérer longtemps dans le monde moderne. Les hommages éclatants que ce livre a reçu de la part d’un grand nombre d’intellectuels publics étasuniens des plus éminents, y compris de la part de six prix Nobel d’économique, témoignent de la large popularité dont dispose ce message optimiste.

Mais le géant chinois aurait-il des pieds d’argile? Dans un livre récemment publié, Pourquoi les nations tombent [Why Nations Fail, NdT], les économistes Daron Acemoglu et James A. Robinson qualifient l’élite chinoise au pouvoir d’« extractive »-parasite et corrompue — et ils prédisent que la croissance économique chinoise va prochainement faiblir et décliner, alors que les institutions gouvernant les États-Unis « inclusives » ne font que nous renforcer. Ils avancent qu’un pays gouverné par un État à parti unique, sans médias libres, ne disposant pas des freins et des contrepoids de notre propre système démocratique, ne peut pas prospérer longtemps dans le monde moderne. Les hommages éclatants que ce livre a reçu de la part d’un grand nombre d’intellectuels publics étasuniens des plus éminents, y compris de la part de six prix Nobel d’économique, témoignent de la large popularité dont dispose ce message optimiste.

Cependant, les faits chinois et étasuniens étayent-ils cette conclusion?

La Chine fait trembler le monde

À la fin des années 70, trois décennies de planning central communiste avaient réussi à faire croître la production de la Chine à une cadence respectable, mais avec des hauts et des bas, et souvent moyennant un prix terrible : 35 millions de Chinois, voire plus, étaient morts de faim au cours de la terrible famine de 1959-1961 qui avait découlé de la politique forcée d’industrialisation de Mao du Grand Pas en avant.

La population chinoise avait également cru à un rythme très soutenu sur cette période, si bien que le niveau de vie ne s’était que faiblement élevé, d’environ 2% par an entre 1958 et 1978, en partant d’un point de départ extrêmement bas. En 1980, le revenu de la plupart des Chinois, ajuste en parité de pouvoir d’achat, restait 60 à 70 % plus faible que celui des citoyens d’autres pays majeurs du tiers-monde, comme l’Indonésie, le Nigeria, le Pakistan et le Kenya ; sans qu’aucun de ces pays ne soit considéré comme un fabuleux modèle économique. À l’époque, même les Haïtiens étaient bien plus riches que les Chinois.

Tout se mit à évoluer très rapidement après que Deng Xiaoping lança ses réformes pour un libre marché en 1978, d’abord dans les campagnes, puis finalement dans les petites entreprises industrielles des provinces côtières. En 1985, The Economist publia une Une vantant le fait que les 700 millions de paysans chinois avaient doublé leur production agricole en sept ans, une réussite quasiment sans précédent dans l’histoire du monde. Dans l’intervalle, la nouvelle politique chinoise de l’enfant unique, malgré son immense impopularité, avait nettement réduit le taux de croissance de la population dans un pays ne disposant que relativement peu de terres cultivables.

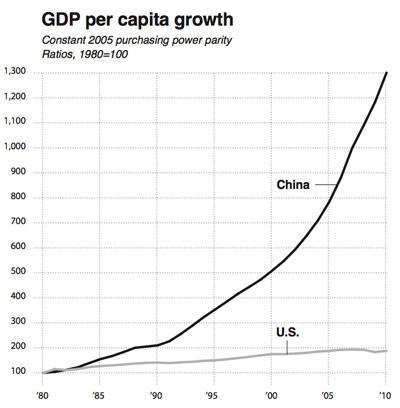

La combinaison d’un faible taux de croissance de la population et de résultats économiques croissants a des conséquences évidentes en matière de prospérité nationale. Durant les trois décennies précédent 2010, la Chine présenta possiblement le taux de croissance économique le plus soutenu de toute l’histoire de l’espèce humaine, son économie réelle croissant presque d’un facteur 40 entre 1978 et 2010. En 1978, l’économique étasunienne était 15 fois plus importante, mais selon la plupart des estimations internationales, la Chine s’apprête à dépasser le PIB total étasunien d’ici quelques années à peine.

En outre, le plus gros de la richesse économique nouvellement créée par la Chine a ruisselé vers les travailleurs chinois ordinaires, qui sont passés des bœufs et des bicyclettes au seuil de l’automobile en une génération. Alors que le revenu médian étasunien a stagné depuis presque quarante ans, il a quasiment doublé à chaque décennie en Chine : les salaires des travailleurs non-agricoles ont augmenté d’environ 150 % rien qu’au cours des dix dernières années. Les Chinois de 1980 était horriblement pauvres en comparaison des Pakistanais, des Nigériens, des Kényans ; mais aujourd’hui, leur richesse s’établit en multiple de ces derniers, ce qui constitue un accroissement au décuple en termes de revenu relatif.

Un récent rapport de la Banque mondiale soulignait l’énorme chute des taux de pauvreté entre 1980 et 2008, mais les critiques ont noté que plus de 100 % de ce déclin venait de la Chine à elle seule. Le nombre de Chinois connaissant la grande pauvreté a chuté du nombre remarquable de 662 millions, alors que la population pauvre du reste du monde a en fait cru de 13 millions. Et bien que l’on mette souvent l’Inde de pair avec la Chine dans les médias occidentaux, une grande frange des Indiens s’est en réalité appauvrie avec le temps. La moitié inférieure de la population de l’Inde, croissant toujours à des taux importants, a vu ses apports caloriques quotidiens baisser régulièrement au cours des trente dernières années, la moitié de l’ensemble des enfants indiens de mois de cinq ans étant aujourd’hui mal nourrie.

Les progrès économiques de la Chine sont particulièrement impressionnants quand on les compare à des parallèles historiques. Entre 1870 et 1900, l’Amérique a joui d’une expansion industrielle sans précédent, telle que même Karl Marx et ses disciples se mirent à douter qu’une révolution communiste pourrait être nécessaire ou même possible dans un pays dont le peuple atteignait une prospérité aussi importante et partagée, au travers d’une expansion capitaliste. Durant ces trente années, le revenu réel par tête des États-Unis avait cru de 100 %. Mais au cours des trente dernières années, le revenu réel par tête en Chine a cru de plus de 1 300 %.

Rien qu’au cours de la dernière décennie écoulée, la production industrielle de la Chine a été multipliée par quatre, et atteint à présent un niveau comparable à celui des États-Unis. Dans le secteur central de l’automobile, la Chine a multiplié ses productions d’un facteur neuf, passant de 2 millions de véhicules produits en 2000 à 18 millions en 2010, un nombre désormais plus important que les totaux combinés des États-Unis et du Japon. C’est en Chine que 85% de la croissance de l’industrie automobile s’est concentrée au cours de cette décennie.

Il est exact que nombre des exportations de produits de haute technologie chinois constituent plus une façade qu’une réalité. Presque tous les iPhones et les iPads produits par Apple sont produits en Chine, mais cela est surtout dû à l’utilisation de la main d’œuvre bon marché en Chine pour l’assemblage final, alors qu’à peine 4% de la valeur ajoutée dans ces produits de pointe au niveau mondial est chinoise. Cet effet déforme les statistiques commerciales de la Chine, et amène à des frictions superflues. Cependant, certaines exportations chinoises de haute technologie sont bel et bien totalement chinoises, notablement les productions de Huawei, qui figure à présent au coude à coude avec Ericsson, la marque suédoise, pour la première place des fabricants en matière de télécommunications, cependant que des concurrents étasuniens jadis puissants, comme Lucent-Alcatel et Nortel ont décliné ou même connu la faillite. Et bien que les États-Unis aient ouvert la voie dans le projet de séquençage du génome humain, le Beijing Genomics Institute (BGI) est sans doute aujourd’hui premier au rang mondial dans ce domaine scientifique important en émergence.

La montée récente de la Chine ne devrait guère nous surprendre. Durant la plus grande partie des 3000 dernières années, la Chine, ainsi que le monde méditerranéen, et la péninsule européenne avoisinante, ont constitué les deux plus grands centres mondiaux du progrès technologique et économique. Au cours du XIIIème siècle, Marco Polo voyagea de sa Venise natale jusque l’Empire chinois, et décrivit celui-ci comme bien plus riche et plus avancé que tout pays d’Europe. Aussi tard qu’au XVIIIème siècle, de nombreux philosophes européens de premier plan, tel Voltaire, considéraient la société chinoise comme un exemple intellectuel, cependant que les Britanniques et les Prussiens utilisèrent le mandarinat chinois comme modèle pour établir un service civil méritocratique basé sur des examens en compétition.

Il y a un siècle encore, près du point bas qui allait suivre de la faiblesse et de la décomposition que connut la Chine, certains des intellectuels étasuniens les plus en vue, comme Edward A. Ross et Lothrop Stoddard, prédirent audacieusement la restauration prochaine de la nation chinoise vers une influence mondiale, le premier avec placidité, et le second en faisant état de fortes préoccupations. De fait, Stoddard affirma que seules trois inventions majeures séparaient réellement le monde de l’antiquité classique de celui de l’Europe du XVIIIème siècle — la poudre à canon, la boussole marine, et la machine à imprimer. Ces trois inventions semblent toutes être apparues en Chine, bien que pour diverses raisons sociales, politiques et idéologiques, aucune ne fut correctement mise en œuvre.

La montée de la Chine implique-t-elle forcément un déclin étasunien? Pas du tout : le progrès économique humain n’est pas un jeu à somme nulle. Lorsque les circonstances sont propices, le développement rapide d’un grand pays devrait amener à améliorer le niveau de vie du reste du monde.

Ceci est d’autant plus évident pour les nations dont les forces économiques se positionnent en complément direct de celles du Chine en croissance. L’expansion industrielle massive nécessite évidemment une augmentation en proportion de la consommation en matières premières, et la Chine est à présent le plus gros producteur et consommateur du monde en électricité, en béton, et de nombreux autres matériaux de base ; ses importations de minerais de fer ont augmenté d’un facteur dix entre 2000 et 2011. Ce phénomène a amené des accroissements considérables dans les prix de la plupart des matériaux ; par exemple, le cours mondial du cuivre a monté d’un facteur supérieur à huit au cours de la décennie écoulée. Conséquence directe, ces années ont dans l’ensemble été très bonnes pour les économies des pays qui dépendent fortement de l’exportation de matières premières, tels que l’Australie, la Russie, le Brésil, l’Arabie Saoudite, et plusieurs régions d’Afrique.

Pendant ce temps, alors que la croissance chinoise double peu à peu la production industrielle mondiale, le « prix chinois » qui en découle fait baisser le prix des biens manufacturés, les rendant plus abordables pour chacun, et faisant fortement croître le niveau de vie au niveau mondial. Si ce processus peut impacter négativement certaines industries et pays en compétition directe avec la Chine, il ouvre également d’immenses opportunités, non seulement pour les fournisseurs en matière première sus-mentionnés, mais également pour des pays comme l’Allemagne, dont les productions de machines-outils et équipements avancés ont trouvé un immense marché en Chine, portant le taux de chômage en Allemagne à un taux au plus bas en vingt ans.

Au fur et à mesure que les Chinois s’enrichissent, ils constituent également un marché de plus en plus important pour les biens et services des sociétés occidentales dominantes, allant des chaînes de restauration rapide aux produits de consommation courante, en passant par les biens de luxe. Les travailleurs chinois ne font pas qu’assembler les iPhones et iPads d’Apple, ils sont également très désireux de les acheter, et la Chine constitue désormais en volume le second marché de cette société, les marges bénéficiaires considérables affluant vers les propriétaires et salariés étasuniens. En 2011, General Motors a vendu plus de voitures en Chine qu’aux États-Unis, et ce marché en croissance rapide est devenu un facteur crucial de la survie d’une société étasunienne iconique. La Chine est devenue le troisième marché mondiale du monde pour MacDonald’s, et la principal source de profits mondiaux pour la société holding étasunienne détenant Pizza Hut, Taco Bell et KFC.

Les coûts sociaux d’une croissance soutenue

La tâche de transformer un pays, en l’espace d’un peu plus d’une génération, d’une terre agraire comptant presque un milliard de paysans en une zone urbanisée de presque un milliard de citadins, n’est pas chose aisée ; et un rythme aussi soutenu de développement économique et industriel porte inévitablement des coûts sociaux non négligeables. Les taux de pollution urbaine de Chine figurent parmi les pires au monde, et les niveaux de circulation routière prennent la même direction. La Chine est désormais le second pays au monde en nombre de milliardaires, après les États-Unis, ainsi que plus d’un million de millionnaires (en dollars), et bien que nombre de ces personnes aient gagné leur fortune honnêtement, beaucoup d’autres ont usé de procédés douteux. La corruption des dirigeants est une source importante de colère populaire, contre les différents échelons du gouvernement chinois, allant des conseils municipaux locaux aux dirigeants de haut rang à Pékin.

Mais il faut maintenir un juste sens des proportions. Moi qui suis né à Los Angeles, à l’époque où cette ville vivait sous le brouillard de pollution le plus notoire des États-Unis, je reconnais que ce genre de tendance peut être inversé en y consacrant du temps et de l’argent, et de fait, le gouvernement chinois fait montre d’un intérêt immense envers la technologie émergente des voitures électriques non polluantes. La richesse nationale, croissant à un rythme rapide, peut être utilisée pour résoudre de nombreux problèmes.

De la même manière, les ploutocrates qui s’enrichissent par le fait de disposer d’amis haut placés, ou même la corruption ouverte, sont des choses que l’on peut tolérer lorsqu’une marée croissante fait rapidement monter toutes les barques. Le travailleur chinois ordinaire a vu son revenu croître de plus de 1 000 % au cours des décennies récentes, pendant que le même chiffre appliqué au travailleur étasunien est resté proche de zéro. Si les revenus étasuniens moyens doublaient chaque décennie, notre société connaîtrait beaucoup moins de colère contre les « 1 % ». De fait, à en croire l’indice GINI standard, qui sert à mesurer les inégalités de richesse, le score de la Chine n’est pas particulièrement élevé, et reste proche de celui des États-Unis, même si cela indique des inégalités plus importantes que dans la plupart des démocraties sociales d’Europe occidentale.

De nombreux commentateurs et hommes politiques étasuniens continuent de porter attention à l’incident tragique de la place Tian’anmen en 1989, au cours duquel des centaines de manifestants chinois déterminés furent massacrés par l’armée gouvernementale. Même si cet événement fit beaucoup de bruit à l’époque, on peut dire avec le recul qu’il ne constitua guère qu’un léger écart dans la trajectoire montante du développement chinois, et qu’il semble aujourd’hui oublié de la plupart des Chinois ordinaires, dont les revenus se sont plusieurs fois multipliés au cours du quart de siècle qui s’est écoulé depuis.

Une grande partie des manifestations de Tian’anmen avait été causée par la colère populaire du fait de la corruption du gouvernement, et sans aucun doute, de nouveaux scandales majeurs ont été mis au jour au cours des années récentes, souvent en bonne place dans les pages d’éminents journaux étasuniens. Mais si l’on considère la question de plus près, on en tire une image plus nuancée, en net contraste avec la situation intérieure des États-Unis.

Par exemple, au cours des dernières années, l’un des projets chinois les plus ambitieux a été celui d’établir l’un des réseaux les plus étendus et les plus avancés au monde en matière de transport ferroviaire de grande vitesse ; un projet qui a absorbé de manière remarquable 200 milliards de dollars d’investissements payés par le gouvernement. Le résultat en a été la construction d’environ 10 000 km de voies ferrées, c’est-à-dire sans doute plus que la somme de tous les autres pays du monde combinés. Malheureusement, ce projet a également connu une corruption considérable, et comme les médias mondiaux l’ont largement relayé, on estime que des centaines de millions de dollars ont été détournés par corruption et pots-de-vin. Ce scandale a fini par amener à l’arrestation ou la déchéance de plusieurs dirigeants gouvernementaux, parmi lesquels le puissant ministre des voies ferrées.

Évidemment, une corruption aussi grave aurait semblé terrifiante dans un pays disposant des irréprochables standards d’une Suède ou d’une Norvège. Mais sur la base des chiffres publiés, il semble que les fonds détournés se soient élevés à environ 0,2% du total, les 99,8% restants ayant été dans l’ensemble dépensés comme prévu. Malgré une corruption aussi grave, le projet est arrivé à terme et la Chine dispose de fait à présent du réseau mondial le plus grand et le plus avancé en matière de train à grande vitesse, presque entièrement construit au cours des cinq ou six dernières années.

Dans le même temps, les États-Unis n’ont pas le moindre train à grande vitesse, malgré des décennies de débats et des sommes d’argent considérables dépensées en lobbying, auditions, campagnes politiques, efforts de planning, et rapports d’impacts environnementaux. Pour imparfait que ce soit le système de trains à grande vitesse chinois, il a le mérite d’exister, contrairement à celui des États-Unis. L’achalandage chinois annuel s’élève à présent au total à plus de 25 millions de trajets par an, et malgré la tragédie d’un désastre occasionnel – comme l’accident de 2011 à Weizhou, qui coûta la vie à 40 passagers, et qui ne fut guère étonnant. Après tout, le système de trains lents étasuniens n’est pas non plus exempt de calamités du même ordre, comme nous l’a rappelé en 2008 l’accident de Chatsworth, qui avait tué 25 personnes en Californie.

De nombreuses années durant, les journalistes occidentaux ont signalé de manière régulière que le démantèlement de l’ancien système de santé chinois maoïste, assuré par le gouvernement, avait amené à de graves tensions sociales, amenant les travailleurs ordinaires à devoir économiser des parts irraisonnables de leurs salaires en prévision des soins médicaux, si jamais eux ou leur famille tombaient malades. Mais cours des deux dernières années, le gouvernement a mené des actions importantes pour réduire ce problème, en mettant en place un système d’assurance santé national, dont la couverture dépasse désormais quelque 95 % de la population totale, un ratio bien meilleur que celui que nous mesurons dans la riche Amérique, et ce pour un coût bien moins élevé. Une fois de plus, des dirigeants compétents disposant d’un accès à la richesse nationale en croissance peuvent efficacement résoudre ce type de problèmes sociaux majeurs.

Bien que les villes chinoises présentent des taux de criminalité négligeables, et soient presque entièrement exemptes des terribles bidonvilles que l’on trouve dans nombre de pays du tiers monde en voie d’urbanisation rapide, le logement reste souvent un problème pour les travailleurs ordinaires. Mais les préoccupations nationales quant à la croissance du taux de chômage, par suite de la récession mondiale, ont donné au gouvernement une opportunité en or en fin d’année dernière pour annoncer un ambitieux projet visant à construire plus de 35 millions de nouveaux appartements gouvernementaux, qui devraient être mis à disposition des travailleurs ordinaires sur base de subventions.

Tout ceci suit le schéma de développement mixte de Lee Kwan Yew, qui combine le socialisme d’État et la libre-entreprise ; ce modèle a fait passer le peuple de Singapour d’un état de pauvreté abjecte et désespérante en 1945 à un niveau de vie de nos jours significativement plus élevé que celui de la plupart des Européens ou Étasuniens, avec un PIB par habitant supérieur de presque 12 000 dollars à celui des États-Unis. De toute évidence, mettre en œuvre un tel programme dans le pays le plus peuplé du monde, et à l’échelle d’un continent, constitue un défi bien plus important que de le réaliser dans une petite ville-État, avec une population de quelques millions, hérité des institutions coloniales britanniques. Mais à ce stade, la Chine a produit de très bon résultats, propres à contredire les sceptiques.

Le déclin économique des États-Unis

Ces faits n’apportent guère d’eau au moulin du livre Why Nations Fail, dont la thèse est que les dirigeants chinois constituent une élite ne protégeant que ses propres intérêts et vénalement « extractive ». Malheureusement, ces terminologies semblent bien mieux étayées lorsque nous regardons notre propre pays, au vu de ses trajectoires économique et sociale récentes.

Face au contexte des progrès remarquables menés par la Chine, les États-Unis présentent dans l’ensemble une image très lugubre. Sans doute les ingénieurs et entrepreneurs d’élite étasuniens ont-ils créé de nombreuses technologies parmi les plus importantes au monde, en s’enrichissant énormément au passage. Mais ces réussites économiques ne sont pas représentatives d’un ensemble, et leurs bénéfices n’ont pas été largement distribués. Au cours des quarante dernières années, une grande majorité de travailleurs étasuniens ont vu leurs revenus réels stagner ou décliner.

Pendant ce temps, la concentration rapide de la richesse étasunienne s’est poursuivie : les 1 % les plus riches de la population étasunienne détiennent autant à eux-seuls que les 90-95% du bas, et cette tendance n’a fait que s’accélérer. Une étude récente a révélé qu’au cours de notre supposé rétablissement des deux dernières années, 93 % de l’augmentation totale des revenus nationaux est partie dans la poche de ce 1 %, avec un taux délirant de 37 % capturé par les 0.01% les plus riches de la population ; soit 15 000 foyers parmi un peuple comptant 300 millions d’âmes.

Les preuves du déclin à long terme de nos conditions économiques sont plus apparentes encore lorsque nous nous penchons sur la situation des jeunes étasuniens. Les médias nationaux n’ont cessé que de claironner l’existence du très petit nombre de jeunes millionnaires de Facebook, mais les perspectives sont en réalité fort peu réjouissantes pour la plupart de leurs contemporains. Selon une recherche menée par le Pew Center, à peine la moitié des Étasuniens âgés de 18 à 24 ans dispose en ce moment d’un emploi, un taux au plus bas depuis 1948, une époque bien antérieure à l’arrivée des femmes sur le marché du travail. Presque un cinquième de jeunes hommes âgés de 25 à 34 ans vivent encore chez leurs parents, et les ressources de l’ensemble des foyers ayant à leur tête des personnes de moins de 35 ans sont 68 % plus basses aujourd’hui qu’elles ne l’étaient en 1984.

L’incroyable montant total des emprunts étudiants non-libérables à passer la barre des 1000 milliards de dollars, et dépasse désormais le total combiné des cartes de crédit et des emprunts automobiles ; le quart des étudiants endettés se trouve dans la catégorie des mauvais payeurs, et des indices inquiétants montrent qu’une grande part de cette dette étudiante va se transformer en charge permanente, réduisant de fait des millions de personnes à l’état de serfs. Un large éventail de la jeune génération étasunienne semble totalement appauvri, et tout indique qu’il va le rester.

Dans le même temps, les statistiques de commerce international démontrent que malgré la bonne santé d’Apple et de Google, notre économie, dans son ensemble, n’est pas florissante. Depuis plusieurs années, notre principale denrée d’exportation est constituée par les emprunts gouvernementaux des États-Unis, avec des montants en dollars dépassant parfois la somme des dix catégories d’exportation suivant dans la liste, toutes ajoutées entre elles. À un certain moment, et peut-être plus tôt que nous ne le pensons, le reste du monde va perdre son appétit pour ce produit non-fonctionnel, et notre monnaie s’effondrera, entraînant dans sa chute notre niveau de vie. De mauvais augures dignes de Cassandre ont été annoncés depuis des années quant à la bulle immobilière, et la prodigalité du gouvernement grec, et se sont révélées fausses chaque année, jusqu’à ce qu’un beau jour elles aient éclaté au grand jour.

Chose plutôt ironique, il reste en fait une catégorie majeure dans laquelle l’expansion étasunienne dépasse de loin celle de la Chine, tant aujourd’hui que pour un avenir indéfinissable : la croissance de la population. Le taux de croissance de la démographie étasunienne a dépassé celui de la Chine il y a plus de vingt ans, et a toujours été supérieur depuis, parfois d’un facteur deux. Selon les projections standard, en 2050, la population de la Chine sera exactement aussi nombreuse qu’en 2000, et le pays aura atteint la stabilité du niveau de population typique des sociétés avancées et prospères. Mais au cours de ce même demi-siècle, le nombre d’habitants étasuniens aura cru de presque 50 %, une croissance sans précédent dans le monde développé, et plus grande que celle que l’on trouve dans de nombreux pays du tiers monde comme la Colombie, l’Algérie, la Thaïlande, le Mexique ou l’Indonésie. Une combinaison de très forte croissance de la population, et de perspectives douteuses pour une croissance économique en proportion ne présage rien de bon quant à la qualité du Rêve américain de 2050.

La Chine monte alors que les États-Unis chutent, mais existe-t-il des relations de causalités entre ces deux tendances qui préparent un avenir différent pour notre monde? Je n’en vois pas. Les hommes politiques et les commentateurs étasuniens craignent évidemment de s’en prendre aux féroces groupes d’intérêts qui dominent leur univers politique, si bien qu’ils cherchent souvent un bouc émissaire extérieur sur lequel faire peser la misère de leurs électeurs, et choisissent parfois de s’en prendre à la Chine. Mais il ne s’agit guère que d’un jeu de théâtre politique destiné aux ignorants et aux crédules.

Diverses études ont suggéré que la monnaie de la Chine est peut-être substantiellement sous-évaluée, mais même si les fréquentes demandes de Paul Krugman et des autres étaient honorées et que le yuan s’appréciait rapidement de 15 ou 20 %, fort peu d’emplois industriels se verraient rapatriés aux États-Unis, et la classe laborieuse étasunienne devrait débourser beaucoup plus cher pour satisfaire à ses besoins de base. Et si la Chine ouvrait ses frontières à plus de films ou de services financiers étasuniens, les multi-millionnaires d’Hollywood et de Wall Street pourraient devenir encore plus riches, mais les Étasuniens ordinaires n’en verraient guère la couleur. Il est toujours plus facile pour une nation de désigner d’un doigt accusateur les étrangers, plutôt que de reconnaître honnêtement que presque tous ses terribles problèmes proviennent pour la plus grande partie d’elle-même.

La décomposition de la démocratie constitutionnelle

Le thème central du livre Why Nations Fall est que les institutions politiques, et le comportement des élites au pouvoir déterminent fortement le succès ou l’échec des pays. Si la plupart des Étasuniens n’ont pratiquement reçu aucun bénéfice économique au cours des décennies passées, peut-être devrions-nous tourner notre regard vers ces facteurs dans notre propre société.

Nos élites fanfaronnent quant à la grandeur de notre démocratie constitutionnelle, les fabuleux droits de l’homme dont nous jouissons, de la liberté et de l’État de droit qui ont fait depuis longtemps des États-Unis un phare pour les nations du monde, et un point d’attraction spirituel pour les peuples oppressés, d’où qu’ils soient, y compris en Chine. Mais ces affirmations sont-elles correctes? Elles se conjuguent souvent de manière très étrange lorsqu’elles apparaissent dans les pages d’opinion de nos grands journaux, dans les pages qui suivent les nouvelles ; et elles racontent des faits d’une toute autre nature que celles-ci.

Rien que l’an dernier, l’administration Obama a lancé une campagne de bombardement massive, durant des mois, contre le gouvernement légitimement reconnu de Libye, pour des raisons « humanitaires », puis a affirmé sans ciller que ces opérations militaires, comprenant des centaines de raids de bombardements et présentant un coût dépassant le milliard de dollars, ne constituait en fait pas une « guerre », et se trouvaient donc tout à fait hors cadre quant aux stipulations de la loi War Powers Act du Congrès. Quelques mois plus tard, le Congrès a avalisé à une majorité écrasante la loi National Defense Authorization Act, et le président Obama l’a signée, si bien que ce dernier dispose à présent du pouvoir permanent de jeter en prison sans procès ni accusation tout citoyen étasunien qu’il considère comme une menace pour la sécurité nationale, sur la foi de son jugement propre et de preuves conservées secrètes. Si l’on prend en compte le fait que la société étasunienne n’a eu à subir en pratique aucun terrorisme sur son sol au cours de la décennie écoulée, nous devons bien en arriver à nous interroger quant à la durée pendant laquelle les libertés constitutionnelles qui nous restent pourraient survivre si des attaques fréquentes étaient menées contre nous par quelque réseau clandestin terroriste, comme ceux qui ont existé pendant de nombreuses années : l’IRA en Grande-Bretagne, ETA en Espagne, ou les Brigades rouges en Italie.

Plus récemment, le président Obama et le procureur général Eric Holder ont affirmé le droit inaliénable d’un président étasunien à exécuter sommairement n’importe qui, n’importe où dans le monde, citoyen étasunien ou non, pourvu que les conseillers de la Maison blanche aient décidé en privé qu’il s’agit d’une « personne mauvaise ». S’il est sans aucun doute exact que les principaux gouvernements mondiaux ont à l’occasion assassiné leurs ennemis politiques à l’étranger, il est tout à fait inédit selon moi que ces sombres desseins soient proclamés publiquement comme légitimes. À n’en pas douter, si les gouvernements de Russie ou de Chine, sans mentionner l’Iran, déclaraient leur droit inaliénable à tuer toute personne au monde qui ne leur plaît pas, nos commentateurs dans les médias n’hésiteraient pas une seconde à exposer une telle affirmation comme preuve de leur absolue folie criminelle.

On trouve de très étranges notions de ce qu’est l’« État de droit » pour l’administration d’un président qui fut jadis l’éditeur en chef de la Harvard Law Review, et qui était souvent flatté lors de ses campagnes politiques de se voir qualifié d’« universitaire constitutionnel ».

Nombre de ces tendances idéologiques négatives ont été absorbées et acceptées par la culture populaire, ainsi que par une grande partie du grand public étasunien. Au cours de la décennie passée, l’une des émissions les plus regardées à la télévision étasunienne a été « 24 heures », une série créée par Joel Surnow, et présentant Kiefer Sutherland comme un agent des services secrets, patriote mais impitoyable, chaque épisode de la série présentent une heure de tentatives désespérées de sa part d’enrayer des complots terroristes et de sauvegarder notre sécurité nationale. De nombreux épisodes présentent notre héros à l’œuvre en train de torturer des gens soupçonnés d’être malfaisants pour en tirer les informations nécessaires à sauver des vies innocentes, cependant que la série toute entière représente une glorification hebdomadaire populaire d’une torture explicite menée par le gouvernement, au nom du bien commun.

Certes, la plupart des gouvernements du monde ont pratique la torture de temps en temps, ne soulevant guère que des manifestations mollassonnes en réaction, surtout dans des combats contre des insurrections populaires, et certains régimes plus brutaux, comme la Russie stalinienne, ou l’Allemagne nazie, avaient même professionnalisé ce processus. Mais des desseins aussi sombres étaient toujours réfutés avec véhémence face au public, et les films populaires et autres médias de l’Union soviétique de Staline présentaient invariablement des travailleurs au cœur pur et des paysans s’échinant à réaliser leur devoir patriotique pour la Mère-Patrie, et certainement pas les terribles tourments infligés quotidiennement dans les cellules de la prison de Lubyanka. Dans toute l’histoire moderne, je n’ai pas conscience qu’ait existé un pays même à demi civilisé, célébrant publiquement les activités de tortures professionnalisées par son gouvernement dans les médias populaires. De tels sentiments auraient sans aucun doute été considérés comme absolument détestables et impensables dans l’« Hollywood conservateur » des années 1950 et de la guerre froide.

Et puisque nous vivons dans une société dominée par les divertissements, les sentiments affirmés à l’écran ont bien souvent des conséquences concrètes directes. À un certain stade, les dirigeants militaires étasuniens du contre-terrorisme ont estimé nécessaire d’aller faire un tour à Hollywood et d’exhorter ses scénaristes à cesser de glorifier la torture étasunienne, car les émissions qui le faisaient encourageaient les soldats étasuniens à torturer des prisonniers musulmans, alors même que leurs officiers leur ordonnaient de manière répétée de ne pas le faire.

Au vu de ces faits, il n’est guère surprenant que les sondages réalisés à l’international au cours de la dernière décennie aient régulièrement classé les États-Unis comme grande nation la plus haïe au monde, un accomplissement remarquable au vu du rôle dominant mondial des médias et divertissements étasuniens, et au vu de l’immense sympathie internationale qui avait tout d’abord été exprimée envers notre pays suivant les attentats du 11 septembre.

L’émergence d’un État unipartite

Au moins pour l’instant ces méthodes extra-constitutionnelles et souvent brutales n’ont-elles pas été employée en vue de prendre le contrôle du propre système politique des États-Unis ; nous restons une démocratie, et non une dictature. Mais notre système en place possède-t-il la caractéristique centrale d’une vraie démocratie, à savoir un haut degré d’influence populaire sur les politiques décidées par le gouvernement? Les preuves en sont ambiguës.

Observons le motif de la décennie qui vient de s’écouler. Avec à son registre deux guerres ruineuses et un effondrement financier, George W. Bush fut largement considéré comme l’un des présidents les plus désastreux de l’histoire étasunienne, et il arriva que ses niveaux d’approbation par le public plongent aux niveaux les plus bas jamais mesurés. La victoire écrasante de son successeur, Barack Obama, constitua plus une répudiation de Bush et de ses politiques que quoi que ce soit d’autre, et les activistes politiques de premier plan, de gauche comme de droite, représentèrent Obama comme l’antithèse absolue de Bush, tant par leur histoire qu’en matière d’idéologie. Ce sentiment était tout à fait partagé à l’étranger, Obama se retrouvant sélectionné comme prix Nobel de la paix quelques mois avant d’avoir pris ses fonctions, sur la base de la supposition largement répandue selon laquelle il ne pouvait qu’inverser la plupart des politiques de son prédécesseur tant détesté, et rétablir la raison aux États-Unis.

Pourtant, presque aucune de ces inversions n’eut lieu. Au lieu de cela, la continuité de la politique d’administration fut si totale et si mesurable que de nombreux critiques parlent désormais habituellement de l’administration Bush/Obama.

Les violations grossières des principes constitutionnels et des libertés civiles que Bush avait inaugurées suivant les attentats du 11 septembre n’ont fait que s’amplifier sous Obama, pourtant vanté comme universitaire constitutionnel de Harvard et libertaire civil, et ceci s’est produit sans l’excuse de quelque nouvelle attaque terroriste. Durant la campagne des primaires menée au sein du parti démocrate, Obama avait promis qu’il allait mettre fin à l’inepte guerre en Irak de Bush immédiatement après son intronisation, mais au lieu de cela, de nombreux soldats étasuniens restèrent en poste là-bas des années avaient que les fortes pressions émises par le gouvernement irakien ne forcent leur retrait ; pendant ce temps, l’armée d’occupation étasunienne en Afghanistan vit ses effectifs tripler. Le sauvetage par le gouvernement des manipulateurs financiers détestés à Wall Street, commença sous Bush, se poursuivit au même rythme sous Obama, sans aucune tentative sérieuse de poursuivre le gouvernement en justice ou de réforme drastique. Les Étasuniens continuent encore fortement de souffrir de la pire récession depuis la grande Dépression, mais les profits de Wall Street et les bonus multi-millionaires ont retrouvé leurs niveaux records.

En particulier, le niveau de continuité au niveau des hauts postes de l’administration a été remarquable. Robert Gates, deuxième secrétaire à la défense de Bush, avait été responsable de la gestion courante des guerres étasuniennes à l’étranger et des occupations militaires depuis 2006 ; Obama l’a maintenu en poste, et l’homme a continué de tenir le même rôle dans la nouvelle administration. De même, Timothy Geithner avait été l’un des conseillers financiers les plus éminents de Bush, et avait joué un rôle central dans le renflouement financier de Wall Street, opération impopulaire s’il en est ; Obama l’a promu au poste de Secrétaire du Trésor, et a autorisé la poursuite de ces mêmes politiques de renflouement. Ben Bernanke avait été nommé par Bush président de la réserve fédérale, et y a été nommé de nouveau par Obama. Les guerres et les renflouements de Bush sont devenus les guerres et les renflouements d’Obama. Les électeurs étasuniens avaient voté pour un mandat anti-Bush, mais ils ont reçu à la place un troisième mandat de Bush.

Durant la guerre froide, les propagandistes soviétiques avaient pour usage de dépeindre notre démocratie comme une farce, le grand public étasunien n’ayant guère qu’à choisir entre les deux branches entrelacées de leur parti politique unique pour assurer une alternance au pouvoir, les politiques réellement mises en œuvre restant pour l’essentiel toujours les mêmes, décidées et mises en œuvre par la même classe dirigeante corrompue. Cette accusation était peut-être tout à fait fausse à l’époque de la Guerre froide, mais elle paraît dangereusement exacte lorsqu’on la considère de nos jours.

Lorsque les temps sont durs et que les politiques gouvernementales sont fortement impopulaires, mais que les électeurs ne se voient offrir comme choix que des campagnes marketing rivales à l’image de la différence entre les marques Coca Cola et Pepsi Cola, le cynisme peut atteindre des proportions extrêmes. Au cours de l’année passée, les sondages ont montré que la désapprobation par le grand public du Congrès — qui représente l’establishment politique de Washington — est montée jusqu’aux 90 à 95 %, chose qui est absolument sans précédent.

Mais si les politiques décidées par notre gouvernement sont si fortement impopulaires, pourquoi restons-nous dans l’impossibilité de les changer en usant du sacro-saint pouvoir du bulletin de vote ? La réponse est que le système de gouvernement étasunien a muté de plus en plus, d’une démocratie représentative qu’il fut, vers une chose ressemblant nettement plus à un mélange de ploutocratie et de médiacratie, avec des résultats élections complètement déterminés par les budgets de campagnes et les médias, pas forcément suivant cet ordre. Les dirigeants politiques sont fabriqués ou brisés selon qu’ils reçoivent l’argent et la visibilité nécessaires à gagner le scrutin.

Les campagnes nationales ressemblent de plus à une émission de télé-réalité sordide pour célébrités politique de second rang, cependant que notre pays poursuit son chemin vers plusieurs calamités imminentes. Les candidats qui s’éloignent du scénario pré-établi ou dévient du consensus de l’élite de Washington DC quant aux guerres ou aux renflouements — pensez à l’exemple de l’idéologue Ron Paul, qui avait des principes — se retrouvent typiquement stigmatisés par les médias, dépeints comme de dangereux extrémistes ou même littéralement éjectés de la couverture média de la campagne, comme l’a illustré avec humour le comédien Jon Stewart.

Nous savons, grâce à l’expérience des États faillis d’Europe de l’Est, que le contrôle des médias peut déterminer les perceptions de la réalité au niveau du grand public, mais que celui-ci n’a pas de prise sur la réalité elle-même, et que la réalité finit en général par avoir le dernier mot. Le lauréat du prix Nobel d’économie Joseph Stiglitz, ainsi que ses collègues, ont réalisé une estimation prudente des coûts totaux à long terme de notre désastreuse guerre en Irak, qui s’établissent à 3 000 milliards de dollars, c’est-à-dire un cinquième de l’ensemble de notre dette nationale, ou presque 30 000 dollars par foyer étasunien. Sans compter qu’aujourd’hui encore les coûts directs induits par notre guerre en Afghanistan s’élèvent toujours à 120 milliards par an, soit plusieurs fois le PIB total de l’Afghanistan. Pendant ce temps, au fil des années, le prix du pétrole sur les marchés internationaux est monté de 25 à 125 dollars le baril — pour partie en conséquence de ces opérations militaires et des craintes croissantes que d’autres puissent avoir lieu —, ce qui a imposé des coûts supplémentaires à notre société.

Et nous avons également d’autres coûts à soutenir. Un article récent publié par le New York Times décrit la visite de Leon Panetta, secrétaire à la défense, destinée à remonter le moral de nos soldats en Afghanistan, et a noté qu’il avait été demandé à chacun des soldats étasuniens de rendre leurs armes avant d’assister à son discours, et que nul n’était autorisé à porter une arme à proximité de sa personne. Une telle décision de commandement apparaît quasiment sans précédent dans toute l’histoire des États-Unis, et ne porte pas à de brillantes conséquences sur l’état du moral de nos soldats.

Les historiens du futur pourront finir par considérer ces deux guerres ratées, menées pour des raisons totalement irrationnelles, comme les causes directes de l’effondrement financier et politique des États-Unis, clôturant le chapitre de notre victoire lors de la seconde guerre mondiale, qui avait établi le départ de la dominance mondiale des États-Unis.

Nos élites extractives

Lorsque des élites parasites gouvernent une société suivant des lignes « extractives », une caractéristique centrale du système qu’elles établissent est le flot massif vers le haut de la richesse qui est extraite, indépendamment des lois ou régulations qui stipulent le contraire. Sans doute les États-Unis ont-ils connu une très importante croissance de la corruption tolérée officiellement, cependant que notre système politique se trouvait de plus en plus consolidé en État unipartite, contrôlé par une média-ploutocratie unifiée.

Repensez à l’effondrement fin 2011 de MF Global, une société de courtage de taille moyenne, mais qui présentait une excellente réputation. Bien que ce désastre fût de taille moindre que la banqueroute de Lehman, ou que la fraude d’Enron, il illustre tout à fait les activités incestueuses des élites étasuniennes à doubles emplois. Un an auparavant à peine, Jon Corzine avait été nommé PDG, après ses mandats de gouverneur démocrate, et sénateur du New Jersey, et sa précédente carrière de PDG de Goldman Sachs. Il est peut-être le seul Étasunien à présenter une telle combinaison d’expériences politiques et financières aussi hautes sur son CV. Peu après avoir pris les rênes de la société, Corzine avait décidé de donner un coup de fouet aux profits de l’entreprise en misant l’ensemble du capital, et même plus, contre la possibilité que l’un ou l’autre des pays d’Europe puisse faire défaut sur sa dette nationale. Lorsqu’il perdit son pari, sa firme multi-milliardaire sombra dans la banqueroute.

À ce stade, l’histoire évolue : d’un récit habituel d’arrogance et d’avidité propres à Wall Street, elle part dans une zone qui relève plus de Twilight Zone, ou peut-être des Monty Python. Les grands journaux commencèrent à indiquer que les fonds des clients, dont le montant fut finalement établi à 1,6 milliards de dollars, avaient mystérieusement disparu durant l’effondrement, et que nul ne pouvait déterminer ce qui leur était arrivé, une affirmation des plus étranges en nos âges d’enregistrements financiers massivement informatisés. Les semaines, puis les mois passèrent, des dizaines de millions de dollars furent dépensés pour entretenir des armées d’enquêteurs et de comptables post-mortem, mais tous ces fonds appartenant aux clients restèrent « disparus », cependant que les médias dominants couvraient la bizarrerie de la situation de la manière la plus précautionneuse possible. Pour en donner un exemple, un article de première page du Wall Street Journal en date du 23 février 2012 suggère qu’après tous ces mois d’enquête, il semblait peu probable que les fonds disparus appartenant aux clients puissent jamais réapparaître, et s’employait dans le même temps à souligner qu’absolument personne n’était accusé de la moindre malversation. On peut penser que les journalistes suggéraient que les 1,6 milliards de dollars appartenant aux clients avaient tout simplement pris d’eux-mêmes la poudre d’escampette sur leurs petites pattes.

Des affaires comme celle-ci réfutent les fanfaronnades sans fin de nos hommes politiques et de nos commentateurs dans les milieux d’affaires, qui répètent que le système financier étasunien est le plus transparent et le moins corrompu du monde contemporain. À n’en pas douter, les États-Unis ne sont pas les seuls dans les annales de la fraude d’entreprise à long terme, comme l’a récemment illustrée la chute de la société japonaise Olympus, suivant la découverte de la perte de plus d’un milliard de dollars dans des investissements à long terme. Mais lorsque nous nous intéressons aux plus grands effondrements de sociétés commerciales au cours de la décennie écoulée ayant fait suite à des malversations, nous découvrons que presque toutes les sociétés en question étaient étasuniennes : WorldCom, Enron, Tyco, Global Crossing et Adelphia. Et encore cette liste ne compte-t-elle pas toutes les institutions financières détruites par l’effondrement financier — comme Lehman, Bear Stearns, Merrill Lynch, Washington Mutual et Wachovia — ni les nombreux milliers de milliards de dollars de capitaux et de titres financiers, appartenant nominalement à des propriétaires étasuniens, qui sont partis en fumée dans ce processus. Pendant ce temps, la plus grande et la plus durable des pyramides de Ponzi de l’histoire du monde, celle édifiée par Bernie Madoff, avait pu survivre des décennies durant au nez et à la barbe de la SEC, malgré une longue suite de plaintes et d’avertissements très étayés. La seconde arnaque de Ponzi en volume, celle réalisée par Allen R. Stanford, porte également la marque « Made in USA ».

Mais certaines sources des réussites chinoises et du délitement étasunien ne sont pas totalement mystérieuses. Il se trouve que l’arrière-plan typique professionnel de l’élite politique de Chine est l’ingénierie ; ils ont appris à construire des choses. Dans le même temps, une frange importante de la classe politique dirigeante étasunienne a étudié le droit, où on leur a appris à argumenter efficacement et à manipuler leur auditoire. Nous ne devrions donc pas nous surprendre outre mesure de ce que les dirigeants chinois tendent à construire, cependant que les dirigeants étasuniens semblent préférer pratiquer des manipulations sans fin, que ce soit des mots, de l’argent, ou des gens.

Quel est le niveau de corruption de la société étasunienne façonnée par nos élites dirigeantes en place? La question est peut-être plus ambiguë qu’il n’y parait. Selon le classement standard mondial établi par Transparency International, les États-Unis restent un pays relativement propre, avec un niveau de corruption considérablement plus élevé que dans les nations d’Europe du Nord ou ailleurs dans l’anglosphère, mais bien plus bas que dans le reste du monde, Chine y compris.

Mais je soupçonne que cette métrique unidimensionnelle ne suffise pas à décrire certaines des anomalies centrales du dilemme social étasunien. À la différence de la situation que connaissent de nombreux pays du tiers monde, les professeurs et les inspecteurs des impôts étasuniens ne demandent que très rarement des pots-de-vin, et il n’y a guère de recouvrement entre nos effectifs de police locale et les criminels qu’ils poursuivent. La plupart des Étasuniens ordinaires se montrent le plus souvent honnêtes. C’est pourquoi, selon les métriques s’intéressant à la corruption au quotidien, les États-Unis sont plutôt propres, pas trop éloignés de l’Allemagne ou du Japon.

En contraste, les autorités locales de villages en Chine ont une tendance notoire à s’emparer des terrains publics, et à les vendre à des promoteurs immobiliers pour engranger d’immenses profits à titre personnel. Ce type de malversation quotidienne a produit un total annuel chinois de quelque 90 000 « incidents de masse » — grèves publiques, manifestations, ou émeutes — souvent dirigés contre les autorités locales ou les hommes d’affaires corrompus.

Cependant, si la micro-corruption est rare aux États-Unis, nous semblons pâtir de niveaux épouvantables de macro-corruption, des situations au cours desquelles nos diverses élites au pouvoir dilapident ou détournent des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars de notre richesse nationale, parfois en restant d’un côté de la barrière légale, et parfois en la dépassant.

La Suède figure parmi les sociétés les plus propres d’Europe, alors que la Sicile est sans doute la plus corrompue. Mais imaginons qu’une grande bande de mafiosi siciliens impitoyables déménagent en Suède et réussissent d’une manière ou d’une autre à prendre le contrôle de son gouvernement. Dans le quotidien, peu de choses changeraient, les policiers du coin de la rue et les inspecteurs du bâtiment poursuivraient leurs activités avec la même efficacité incorruptible qu’auparavant ; et je soupçonne que les classements de la Suède par Transparency International ne dévieraient guère de ce qu’ils sont aujourd’hui. Mais dans le même temps, une grande fraction de la richesse nationale accumulée par la Suède pourrait peu à peu se faire accaparer et transférée sur des comptes bancaires secrets hébergés aux Îles Caïman, ou investis dans des cartels de drogue d’Amérique latine, et en fin de compte, une fois pillée, l’ensemble de l’économie du pays s’effondrerait.

Les Étasuniens ordinaires qui travaillent dur et essayent de gagner leur vie honnêtement semblent pâtir des effets néfastes d’un pillage ressemblant exactement à cela : une économie d’un pays détournée par une élite. C’est tout en haut de notre société que l’on peut trouver les racines de notre déclin national, parmi les 1%, ou sans doute plus probablement parmi les 0,1%.

Les idées présentées dans le livre Why Nations Fail semblent donc à la fois vraies et fausses. L’affirmation selon laquelle des institutions politiques nuisibles et des élites corrompues peuvent infliger des très graves dégâts à une société semble tout à fait exacte. Mais alors que les auteurs regardent avec sévérité les errements des élites dans le temps et dans l’espace — de la Rome ancienne à la Russie tsariste, en passant par la Chine qui monte — leurs yeux semblent se parer de lunettes roses lorsqu’ils s’intéressent aux États-Unis d’aujourd’hui, la société dans laquelle ils vivent et dont les élites au pouvoir financent copieusement les institutions académiques auxquelles ils sont affiliés. Au vu des réalités étasuniennes constatées au cours de la dizaine d’années écoulées, il est tout à fait remarquable que les universitaires écrivant une livre dont le titre est Pourquoi les Nations échouent n’aient pas jugé utile de commencer par porter leurs regards sur leur propre pays.

La même réticence dangereuse semble affliger la plupart de nos médias, qui semblent de plus en plus enclins à s’intéresser de beaucoup plus près aux désastres auto-infligés par les pays étrangers qu’à ceux qui se produisent sur notre territoire. Nous allons nous intéresser ci-après à une étude de cas, « La Mélamine chinoise et le Vioxx étasunien : une comparaison« , dans laquelle je mets en lumière le fait que les médias étasuniens, il y a quelques années, avaient rallié leurs homologues chinois pour couvrir les décès de quelques enfants chinois à cause de lait maternisé contaminé ; cependant que nos mêmes médias n’avaient guère accordé d’attention à un désastre sanitaire domestique assez ressemblant — sauf en proportions, puisqu’il avait tué des dizaines voire des centaines de milliers d’Étasuniens.

Les médias d’une société et ses organes universitaires constituent l’appareil sensoriel, et le centre du système nerveux de son corps politique, et si les informations qui en émanent sont fortement trompeuses, les dangers imminents peuvent s’aggraver et empirer. Des médias et un système académique fortement corrompus et malhonnêtes constituent un péril national mortel. Et bien que la classe dirigeante politique de la Chine non démocratique puisse avoir comme vœu le plus cher de dissimuler ses erreurs majeures, sa machinerie de propagande sommaire échoue souvent dans cette tâche dommageable. Mais le système d’information interne aux États-Unis est bien plus compétent et expérimenté quant à façonner la réalité pour répondre aux besoins de nos dirigeants du monde des affaires et du gouvernement, et ce type de réussite provoque des dégâts considérables dans notre pays. [On pourrait aussi imputer ce phénomène au taux de crédulité et de non-critique dont fait preuve le grand public étasunien. Et l’on pourrait se désoler également que le même phénomène se répande dans nos propres contrées… On a parait-il les dirigeants que l’on mérite, NdT]

Peut-être les Étasuniens préfèrent-ils réellement que leurs présentateurs leur présentent des Bonnes Nouvelles et que leurs campagnes politiques puissent constituer des divertissements télévisés amusants. Sans doute les foules qui s’exclamaient dans le Colisée de l’Empire romain s’intéressaient-elles davantage à leur pain et à leurs jeux qu’aux tâches difficiles et dangereuses que leurs ancêtres avaient menées à bien durant la montée de Rome vers la grandeur mondiale. Et tant que nous pourront continuer à échanger des rectangles de papier imprimé, faisant figurer des portraits de nos anciens présidents, en échange de téléviseurs à écran plat sortant des usines chinoises, peut-être que tout va bien et que nul ne doit s’inquiéter quant à la trajectoire apparente de notre nation, et moins que quiconque notre classe dirigeante politique.

Mais si tel est le cas, nous devons reconnaître que Richard Lynn, un universitaire britannique de premier plan, ne s’est pas trompé, lui qui a prédit depuis dix ans, voire plus, que la dominance mondiale par les peuples dérivés de l’Europe va rapidement vers sa fin, et que dans un avenir proche, le flambeau du progrès humain et de la première place mondiale sera inévitablement passé aux mains des Chinois.

Ron Unz

Traduit par José Martí, relu par Hervé pour le Saker Francophone

Ping : Montée de la Chine, descente de l’Amérique – Saint Avold / The Sentinel

Ping : La pandémie du COVID-19, après quatre années de préparatifs de guerre – les 7 du quebec