La culpabilité allemande pour la guerre et l’avenir de l’Europe

Par le capitaine Russell Grenfell − Publié en 1953 − Source Unz Review

Au fil du temps, on nous a répété et insinué que les aventures, les anxiétés et les austérités du demi-siècle écoulé avaient amené notre pays, en 1940, à son heure de gloire ; et peut-être que tel est bien le cas, mais alors il faut bien insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de l’heure de gloire des hommes politiques qui, pour dire la vérité, ont fait preuve d’incompétence crasse, et ont de par leurs imbécillités amené la Grande Bretagne au bord de la catastrophe. Non, il faut bien préciser alors que l’on parle de l’heure de gloire des soldats.

Citation de Cecil Algernon dans La Reine Victoria et Ses Premiers Ministres – p. 338

Chapitre 9 – Le prix considérable de la haine

Au moment où les “Trois Grands” se réunirent à Yalta en 1945, le peuple britannique avait pour la sixième année subi une propagande de haine intensive à l’égard des allemands, dans laquelle ces derniers se voyaient décrits comme l’incarnation de tout mal. Ils étaient présentés comme seules causes de la guerre ; et pas seulement de cette guerre, mais également de la précédente, et de celles qui précédaient la précédente. On les maintint dans l’opprobre comme chefs de file en matière de cruauté, de duplicité, du mépris impitoyable de toute convention civilisée, et plus généralement de toute turpitude. Ils avaient, racontait-on, été les premiers à bombarder des villes ouvertes1, et il se disait que leur conduite de la guerre avait jeté aux orties toute légalité. Nous avons fait référence au chapitre 2 du présent ouvrage aux dénonciations rampantes, diffusées au grand public, de tout ce qui pouvait être allemand, par un homme aussi haut placé que Sir Robert Vansittart, dont les reproches amers pouvaient facilement être pris par l’homme de la rue comme fondés sur une connaissance approfondie de sa part.

|

|

Et M. Churchill ne s’était pas montré moins injurieux que son lieutenant diplomate. Dès le début de la guerre, et particulièrement à partir de son accession à la fonction de premier ministre en 1940, il avait assailli les allemands d’une canonnade agressive et menaçante. Aucun qualificatif ne pouvait être trop bas pour eux. Deux fois de suite, il avaient été les criminels qui avaient transformé l’Europe en boucherie, leur dirigeant actuel était un “gamin de rue assoiffé de sang”, les allemands devaient “saigner et brûler”, et aucune “extrémité violente” n’était à écarter de la part des britanniques pour détruire ce pouvoir sournois. Après des années d’exposition à l’audition et à la lecture de tels sentiments, diffusés par leur premier ministre et sa foule d’imitateurs, le peuple britannique en était arrivé, même avant 1945, à considérer les allemands comme des cousins du diable. Aussi, si M. Churchill avait soudainement annoncé que la Grande Bretagne sortait de la guerre parce que les russes et les américains proposaient de traiter les allemands trop durement après leur défaite, et pire encore, que le Royaume-Uni allait à présent s’allier à l’Allemagne contre eux, voilà qui aurait frappé le public britannique de consternation et d’horreur.

Ce n’était pas envisageable. La population des îles britanniques avait subi une propagande qui l’avait amenée à un état de haine passionnée de Hitler, du parti nazi, des armées allemandes, et du peuple allemand. On leur avait dit et répété que “le bon allemand est un allemand mort” et que la reddition sans condition de l’Allemagne constituait l’objectif de la guerre. Ils n’auraient pas pu tolérer un abandon brutal de toutes ces idées.

Mais cet endoctrinement énergique à base de haine de l’ennemi, et de la conviction qu’il fallait le renverser à tout prix, les mit dans une position très inconfortable dès lors que l’un de leurs alliés prit ou menaça de prendre une attitude différente à l’égard de l’ennemi. Si Staline pouvait donner l’impression qu’il était susceptible de cesser les hostilités contre l’Allemagne avec suffisamment de crédibilité, voilà qu’il disposait d’un avantage décisif évident sur M. Churchill, celui-ci restant irrévocablement engagé dans une défaite de l’Allemagne. La main la plus forte politiquement était dès lors celle de Staline, et M. Churchill se voyait contraint de danser au rythme imposé par le russe, au plus grand détriment des intérêts à long terme du Royaume-Uni. Et si Staline réussit à prendre la main, à sécuriser l’accord britannique à des conditions d’après-guerre devenues à présent la cause principale des tensions dangereuses que connaît le monde, c’est précisément parce que son objet à lui était politique, et non purement militaire ; parce que sa vision s’étendait au delà de la victoire, et embrassait les gains politiques qu’il y aurait à en tirer, et qu’elle n’était pas bornée et confinée à l’unique recherche de la victoire. Staline, à l’image de Clausewitz, considérait la victoire comme moyen d’arriver à ses fins, et non pas comme une fin en soi. Les preuves l’établissent : M. Churchill quant à lui considérait la victoire comme une fin en soi, et se retrouva de ce fait impuissant face aux desseins à plus longue vue du dirigeant Staline.

Staline, bien entendu, n’avait pas besoin de considérer son opinion publique, qui devenait patriotique ou mortellement déviationniste selon ses propres décisions coordonnées avec celles de ses associés du Politburo. En outre, après 28 années de stricte obédience à un opportunisme gouvernemental sans pitié, imposé par les purges et les liquidations, les communistes de Russie et d’Europe étaient bien conditionnés aux renversements drastiques de politique, à manger leurs mots, à dénoncer un jour une nation étrangère comme nid d’hyènes fascistes et à la saluer le lendemain comme participant à la construction du Paradis Rouge. Et c’est précisément parce que l’opinion publique britannique ne présentait pas ce caractère de flexibilité bien pratique qu’il relevait de la sagesse la plus élémentaire de la part des hommes politiques menant la guerre pour le Royaume-Uni d’éviter de soulever trop de passions populaires contre l’ennemi allemand : la raison d’État aurait pu finalement exiger que l’on en vienne à considérer l’ennemi de manière plus bienveillante. Mais M. Churchill fit tout son possible pour exciter une telle passion, et y consacra tous les moyens qu’il put trouver. Dans ce monde, tout a un prix, et le prix de la propagande de haine disséminée avec séduction sur le peuple britannique au cours de la seconde guerre mondiale s’avéra tout à fait considérable, sous la forme d’une rigidité ardente de l’esprit contre les allemands, qui fit du Royaume-Uni une proie facile pour son allié russe plus calculateur.

On ne peut pas en vouloir à la masse du peuple britannique d’avoir résonné à la propagande de haine diffusée pendant la guerre, et d’avoir cru ses dirigeants politiques qui disaient et répétaient que le seul espoir pour le monde était d’amener les allemands à une défaite totale et complète. L’homme moyen n’avait aucune raison de se défier de ce conseil. La seule autre grande guerre qui s’était déroulée de son vivant s’était terminée sur une telle défaite allemande, suivie par une paix dictée ; et si des critiques s’étaient faites entendre de cette paix dans l’entre-deux-guerres, les plus fortes et les plus persistantes d’entre elles avaient eu pour effet que le renversement allemand n’avait pas été bien appliqué au peuple allemand, et que le Traité de Versailles n’était pas assez sévère. Si, donc, l’on expliquait à l’homme britannique de la rue de 1939 que la seconde guerre mondiale trouvait ses raisons dans une trop grande clémence consentie à la fin de la première, pourquoi en aurait-il douté? Il n’avait guère de connaissance quant à l’histoire des guerres, et n’avait donc pas conscience que l’immense majorité des guerres d’importance dans lesquelles son pays s’était trouvé impliqué depuis la Conquête s’étaient terminées, non pas par une victoire totale, mais par un accord de paix négocié. De fait, des quatorze guerres menées par le Royaume-Uni contre un ennemi blanc entre les jours de l’armada espagnole et la guerre allemande de 1914, deux seulement, la guerre contre Napoléon et la guerre des Boers, avaient amené à une victoire complète.

Et, comme nous l’avons déjà mentionné au chapitre 2, aucune de ces quatorze guerres britanniques n’avaient concerné l’“oiseau-boucher” allemand. Rien de tel. Au milieu du XVIIème siècle, les principaux adversaires des britanniques étaient les hollandais. À la fin du XVIIème et tout au long du XVIIIème siècle, les français. Entre le renversement de Napoléon en 1815 et la fin du XIXème siècle, nos seuls ennemis blancs actifs avaient été les russes et les boers.

Par ailleurs, historiquement, les alliances n’ont rien de permanent. Les regroupements guerriers des nations, comme on pourrait s’y attendre, ont connu de fréquents changements, afin de préserver l’équilibre du pouvoir et de saisir les avantages du moment. Ainsi, le Royaume-Uni combattait la Hollande aux côtés de la France en 1672, puis aux côtés de la Hollande contre la France en 1689 ; ou, de nouveau, aux côtés de la Russie contre la France en 1814, et aux côtés de la France contre la Russie en 1854 – De fait, c’est un lieu commun historique que l’ennemi de telle guerre devient l’allié de la suivante.

Et parfois même, l’ennemi d’hier devient l’allié d’aujourd’hui dans la même guerre. En 1793, les espagnols étaient du côté des britanniques contre les français. En 1796, ils changèrent de côté et combattirent les britanniques aux côtés des français. Au cours de la guerre (napoléonienne) qui suivit, il en refirent autant, mais dans l’autre sens. Initialement alliés aux français et partageant avec eux la défaite écrasante de Trafalgar, en 1808 ils mirent leurs forces en commun avec celles des britanniques contre les français, et coopérèrent avec l’armée de Wellington pour repousser les français hors de la péninsule ibérique.

La Russie dispose d’un record notable d’alternance en la matière. En 1798, elle a rejoint la guerre aux côtés des français. Après seulement deux ans, elle formait une neutralité armée du Nord avec la Suède et le Danemark, dirigée contre le Royaume-Uni. En 1804, après la paix d’Amiens, elle participa à la nouvelle guerre contre la France, mais cette humeur ne tint que trois ans. En 1807, la Russie avait de nouveau changé de camp, le Tsar était devenu un ami fervent de Napoléon, et avait conclu des traités secrets avec lui contre le Royaume-Uni. Mais en 1811, les deux Empereurs étaient à couteaux tirés, et l’année suivante, le Tsar était en guerre contre Napoléon. Donc, entre 1798 et 1812, la Russie avait changé de camp pas moins de quatre fois.

Ces exemples de changements de fronts ne constituent pas des curiosités historiques du passé. Le XXème siècle en a vu son lot. En juillet 1914, l’Italie appartenait à la Triple Alliance, dont les autres membres étaient l’Allemagne et l’Autriche. Malgré son appartenance à cette alliance, l’Italie n’hésita pourtant pas à avancer une excuse technique pour rester hors de la guerre au lieu d’aller aider ses alliés quand les hostilités éclatèrent. Il fallut qu’une année s’écoule pour qu’elle abandonne sa neutralité et entre en guerre. Dans le camp de ses anciens alliés? Non point, dans le camp opposé. Elle en fit autant en 1943, après avoir capitulé face aux envahisseurs anglo-américains de l’Italie. Elle se retourna de nouveau contre ses alliés allemands. M. Churchill ne vit apparemment rien de scandaleux dans ce renversement de loyauté, mais le décrivit comme “une transition en cours” vers la respectabilité.

À l’été 1939, au moment où un conflit entre le Royaume-Uni et l’Allemagne était quasiment devenu une conclusion inévitable, la Russie négociait avec les deux parties en même temps en vue d’une alliance. Elle choisit le camp allemand, indubitablement parce qu’elle y trouvait un meilleur intérêt.

M. Churchill lui-même n’était pas opposé à une volte-face militaire britannique dans le cas de la France. Cette dernière et le Royaume-Uni étaient entrés en guerre en tant qu’alliés, jurant de ne pas conclure de paix séparée. Pourtant, en 1940, la France fut sortie du conflit du fait de sa défaite irrésistible sur le terrain. Face à cet argument irrésistible, aucune accusation de désertion ne saurait tenir. La force majeure est décisive.

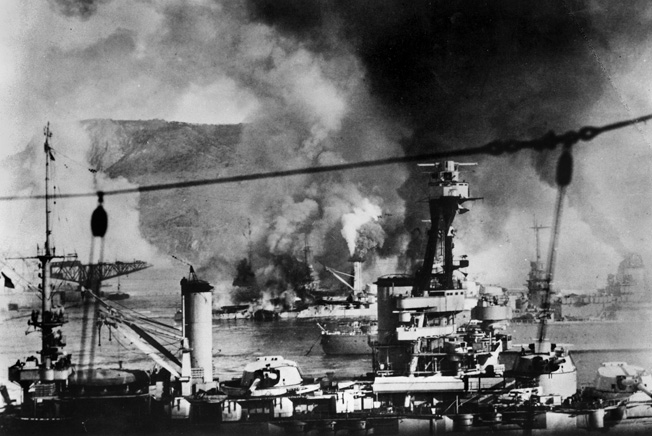

Sur ces événements, M. Churchill envoya un escadron naval pour exiger la reddition des navires français à Oran (Mers-el-Kebir), faute de quoi ordre était donné de les couler. Ils refusèrent de se rendre, on ouvrit le feu, le vaisseau de guerre Bretagne explosa, et deux autres s’échouèrent, au prix des vies de 500 marins français. Que les britanniques ne s’y trompent pas, il ne s’agissait pas d’entrer en guerre contre les français. Il s’agit très exactement de la définition de Clausewitz de la guerre comme “une continuation de la politique par d’autres moyens”. La politique était de s’assurer que la flotte française d’Oran ne pourrait en aucun cas être utilisée contre le Royaume-Uni. On espérait pouvoir négocier ce point. Mais quand les négociations échouèrent, les “autres moyens” impliquant l’usage de la force furent employés. C’était la guerre.

|

|

La guerre fut également menée contre la France en Afrique du Nord (sous co-opération américaine — puisque ceux-ci commandaient l’opération), lors du débarquement en Normandie et des opérations qui suivirent sur le sol français, et dans les bombardements aériens qui précédèrent et accompagnèrent ces opérations.

On objectera que les français n’attendaient que d’être libérés de l’occupation allemande, et étaient donc impatients d’assister à une invasion anti-allemande de la France. Qu’ils voulussent la fin de l’occupation était naturel. Mais qu’ils voulussent qu’elle se déroulât ainsi est certainement plus sujet à caution. Nous n’en aurons jamais aucune certitude, la nation française n’ayant pas été consultée avant l’opération. Mais j’ai dans l’idée que si on leur avait proposé de choisir par vote entre une libération via un débarquement en France et, disons, un débarquement en Hollande ou dans les Duchés de Schleswig-Holstein, une grande majorité de français auraient préféré la seconde option.

Au Royaume-Uni, dans le même temps, on disait aux gens que les bombardements anglo-américains des usines françaises et d’autres cibles faisaient l’objet d’une très grande popularité en France ; que les français étaient ravis de voir leurs maisons réduites en poussières, leurs familles et voisins tués, au point de sortir en courant dans la rue et de faire des grands signes enthousiastes aux bombardiers qui avaient provoqué ces dégâts. Quand je lus ces histoires, je pensai que vraiment les français faisaient preuve d’un degré surhumain de patriotisme. Sisley Huddleston, qui était en France pendant la guerre, réfute ces phénomènes d’enthousiasme et les décrit comme pas du tout représentatifs du sentiment général.

La pratique du bombardement causa un tort important à la cause alliée… une ville que je connais (en Normandie) a eu 2000 habitants tués ou blessés, sur une population totale de 5000 personnes, et pas une maison ne restait debout. Il vaut mieux ne pas demander aux survivants ce qu’ils en pensent aujourd’hui. Sous l’amitié officielle pour l’Angleterre et l’Amérique couve un sentiment de blessure… ils (les français) étaient blessés à l’idée qu’aucun moyen n’existe pour dissocier les allemands des français, et qu’ils se retrouvaient, dans les faits, si pas dans les intentions, mis dans le même sac que l’ennemi à attaquer.2

Pour ce qui me concerne, j’étais dans la ville de Courseulles-sur-mer, sur la côte normande, le lendemain du débarquement, et l’on m’avait déconseillé de déambuler seul dans les quartiers calmes de la petite ville ; on m’avait expliqué que les français étaient assez vindicatifs quant aux manières employées pour les libérer pour tirer sur les libérateurs si l’occasion s’en présentait à eux. Bombarder un pays, détruire ses usines, raser ses villes, tuer et blesser ses citoyens, tout cela s’appelle faire la guerre à ce pays, qu’importe que ces actions soient réalisées — ou que l’on déclame les réaliser — au bénéfice de ce pays. Nous pouvons avoir pensé rendre service aux français en les frappant, eux et leur pays. Il est indéniable que nous estimions également prendre soin de nos propres intérêts par ces actions, et il est fort probable que si les américains et nous-mêmes n’avions pas été en train de défendre les intérêts de nos propres pays, nous n’aurions procédé à aucun meurtre de français pour leur propre bien. Un jour, peut-être, qui sait, les britanniques pourront-ils se retrouver dans la situation similaire à celle des français, et après avoir reçu une bombe atomique d’un côté, en recevoir une autre d’un autre côté. Si cela arrivait, je connais au moins un anglais qui aura du mal à considérer l’un ou l’autre des bombardements comme une action amicale perpétrée par quelque bonne volonté éprise de paix.

Avec de nombreux précédents pour s’en justifier si besoin, et à supposer qu’il eût pris la sage précaution de garder l’opinion publique tempérée au sujet de l’ennemi, M. Churchill n’aurait eu aucune raison de jouer les précieux face à la perspective d’un accord avec l’Allemagne, si cet accord était au bénéfice du Royaume-Uni. Les russes avaient adopté cette ligne précise en 1939, et l’on savait qu’ils avaient été prêts à la reprendre après 1941, si bien qu’il ne releva pas d’une manifestation particulièrement élaborée de finesse diplomatique de la part du premier ministre britannique de leur laisser un moyen aussi considérable de coercition morale entre les mains sans faire aucune tentative pour le contrer. Et ne pas le contrer s’assimila à faire un cadeau entièrement gratuit aux russes, constituant un avantage d’une valeur inestimable dans les négociations. Mais voilà, en 1945, M. Churchill ne pouvait pas s’en empêcher. Il avait tellement nourri le mouvement de haine anti-allemande au cours des années de guerre qui précédaient que la passion nationale était chauffée à blanc, et l’on n’aurait pu s’y opposer, et M. Churchill n’avait plus qu’à courir devant la tempête qu’il avait lui même créée. Mais aucune preuve n’établit qu’il souhaitât agir autrement.

Non que la propagande de haine fût une invention de M. Churchill. Il ne faisait que suivre le processus qui, bien qu’aussi vieux que la guerre elle-même, avait déjà connu une accélération fulgurante au cours de la guerre de 1914-1918. Au cours de cette première guerre mondiale, on accorda pour la première fois à la propagande de guerre quelque chose qui ressemblait à une attention organisée. Le résultat en fut une campagne menée avec un succès éclatant, et un presque total manque de scrupule. Toute distorsion ou suppression était pratiquée, pourvu qu’elle pût servir l’objet d’obscurcir le caractère de l’ennemi. Tout récit d’atrocité, qu’il fût vrai ou non, était relayé haut, fort et loin ; et ces récits étaient fréquemment faux. On accorda une publicité inédite à un récit atroce de 1917, relatant que les allemands faisaient bouillir les corps de leurs propres morts pour produire de la glycérine et d’autres sous-produits nécessaires à la fabrication de munitions. L’article fit forte impression sur des millions de personnes au Royaume-Uni, qui furent horrifiées d’une bestialité aussi macabre, et conclurent que les allemands étaient pétris de maux au delà des mots.

|

|

Ce récit était un mensonge. Un mensonge calculé, fabriqué avec des intentions malveillantes par le camp britannique et mis en circulation dans le but délibéré de faire croître la passion populaire contre l’ennemi allemand. Après la guerre, un ministre britannique reconnut les malfaçons3.

La campagne de haine de la deuxième guerre ne constitua donc qu’une poursuite de la même politique qui avait été suivie lors de la première, mais fut fortement accentuée de par la disponibilité de nouveaux médias. En 1939, les émissions sur ondes radio permettaient d’acheminer les mots de la détestation orale, proférés par des orateurs d’expérience, directement vers des millions de foyers, ce pendant que les films introduisaient subtilement l’animosité envers l’ennemi dans les assemblées venues là rechercher une simple détente. Les résultats atteignirent les attentes des organisateurs. Aujourd’hui, huit années après la fin de la seconde guerre contre l’Allemagne, les preuves abondent pour indiquer que dans l’esprit de nombreux britanniques, le poison de la colère contre les allemands, accumulé pendant les années de guerre, est toujours actif.

Les britanniques gardent un ressentiment tout spécial du fait des bombardements allemands sur Londres et sur d’autres villes, car une propagande immense a été pratiquée durant la guerre, qui voulait que la perversité allemande avait “commencé” le bombardement aérien de villes ouvertes. Il est donc particulièrement saisissant de parcourir un ouvrage écrit par un ancien haut dirigeant du ministère de l’Air, qui révèle que non seulement c’est la Grande Bretagne qui fut à l’origine du bombardement de cibles civiles, mais encore que les britanniques devraient se sentir fiers d’avoir ainsi agi. Citons-en l’auteur :

En raison de nos doutes quant aux effets psychologiques d’une distorsion de la vérité par la propagande, nous avions évité à l’époque de déclarer que c’est nous qui avions démarré l’offensive de bombardement stratégique le 11 mai 1940, nous avions omis de donner à cette décision la publicité qu’elle méritait. Mais cela constitua une erreur, il s’agissait d’une décision sublime.4

Peut-être que ce fut une décision sublime, ou peut-être pas. Mais ce qui fut indubitablement un coup de maître fut la décision connexe : comme nous craignions que l’ennemi ne puisse “distordre” notre projet en la matière, nous nous employâmes en premier chef à la distorsion et en fîmes porter la responsabilité aux allemands.

Et M. Spaight ajoute :

Nous n’en étions pas certains, mais il existait une probabilité raisonnable que notre capitale et nos centres industriels ne fussent pas attaqués si nous avions continué à retenir nos attaques sur l’Allemagne.

Et donc, il ajoute encore, notre décision britannique de prendre l’initiative de telles attaques nous permit de “regarder Kiev, Cracovie, Stalingrad et Sébastopol sans baisser les yeux”. Mais une autre question se pose pourtant, à savoir si notre campagne énergique de fausse propagande rabâchant que les allemands étaient à l’origine de ces sombres pratiques nous laisse en bonne position pour regarder notre ancien ennemi sans baisser les yeux.

Un épisode de 1801 indique que le sentiment de la populace britannique à l’égard d’un ennemi peut rester relativement exempt de poison. Pendant huit années, la Grande Bretagne avait été en guerre contre la France. L’éclatement original de la guerre avait résulté en grande partie de l’indignation anglaise suite aux excès des débuts de la Révolution française, en particulier le règne de la Terreur et l’exécution du roi et de la reine. Au cours de la guerre qui suivit, les porte-paroles britanniques avaient fulminé contre la perversité, la cruauté et l’obliquité morale des français, d’une manière tout à fait comparable à celles qu’emploieraient leurs successeurs contre les allemands quelques cent années plus tard.

Mais ces fulminations n’atteignirent pas le peuple de la même manière qu’elle le feraient au cours du XXème siècle. Dans les années 1790, il n’y avait pas de cinémas, ni de radios, ni de journaux populaires pour influencer des masses de gens avec des gros titres enflammés et des articles de première page. À cette époque qui précédait l’éducation nationale, la plupart des gens ne savaient pas lire. Et ainsi, en cette fin de XVIIIème siècle, l’esprit de la masse ne pouvait être atteint que par des paroles énoncées près de l’oreille, ce qui limitait fortement l’influence que l’on pouvait exercer sur l’opinion populaire.

Un exemple frappant de l’efficacité très faible de la propagande d’alors en reste, autour de la paix d’Amiens qui fut conclue entre la Grande Bretagne et la France en 1801. Lorsque l’ambassadeur français fut dépêché à Londres pour restaurer les relations diplomatiques entre les deux pays, la foule de Londres fut si heureuse de le voir revenir, comme symbole d’une paix retrouvée, et elle avait été si peu affectée de la rancœur exprimée contre les français dans les cercles éduqués , qu’elle défit l’attelage de sa voiture, et la tira elle-même avec enthousiasme en lieu et place des chevaux jusqu’à l’ambassade. Dans l’hypothèse où un compromis de paix aurait été trouvé avec l’Allemagne en 1945, on n’aurait certes rien vu de tel se produire en cas de retour de von Ribbentrop, au vu de la débauche de calomnies que son pays et que ses compatriotes subirent de la part des britanniques entre 1939 et 1945.

Il semble donc raisonnable de supposer que si nous nous trouvons de nos jours plus violemment exaltés contre un ennemi, ce n’est pas que nous soyons devenus plus vicieux ou vindicatifs que nos ancêtres d’il y a un siècle et demi, mais plutôt du fait que notre nation s’est éduquée depuis lors, et succombe plus facilement à l’influence des propagandistes. Le propagandiste, en outre, se montre d’autant plus zélé à la tâche que ses patients répondent au traitement qu’il leur instille ; et il se voit encouragé dans ses efforts par les hommes politiques, ces derniers estimant sans doute que la haine contribuera à l’effort de guerre. En surface, il n’y a pas à douter que cela soit le cas. Mais une vision plus mesurée peut suggérer que l’injection délibérée de haine au sein de la population est tout aussi dangereuse que l’addiction aux drogues pour un individu : il en résulte une dépendance psychologique, qui exige une indulgence constante ainsi qu’un rejet morbide de toute influence modératrice qui pourrait s’opposer à la débauche de haine ; la politique de guerre en ressort teintée bien plus par une émotion insensée que par un jugement établi la tête froide et suivant des considérations pratiques. C’est en maintenant la détestation de l’ennemi, qui fit pulser le cœur des britanniques pendant la seconde guerre mondiale bien plus que jamais, que le chef de guerre de notre pays déroula des objectifs de guerre ultra-extrêmistes et desquels était totalement absent le principe privilégié des Empereurs russe et autrichien lors de leur lutte contre Napoléon en 1813, principe qui veut que “même dans la bataille la plus ardue, il ne faut jamais fermer la route aux tendances pacifiques”. La reddition sans condition, voilà une politique de guerre qui ne comportait pas une once de modération, et qui exclut d’emblée tout recours scientifique à toute retenue calculée.

Chapitre 10 – Les hommes politiques aux commandes de la guerre

Mais objectera-t-on sans aucun doute, la dernière guerre ne fut-elle pas la plus scientifique jamais menée par la Grande Bretagne? Les scientifiques, vraiment, ne furent-ils pas directement associés à la guerre pour la première fois de notre histoire? Sur l’aspect matériel des choses, tel fut le cas, sans aucun doute. Des armes plus destructrices, des instruments plus précis, une analyse plus fouillée des résultats, autant d’éléments qui figurent au tableau des contributions apportées par les scientifiques à la guerre. Mais à considérer l’aspect moral et psychologique des choses, la dernière guerre fut la moins scientifique que nous menâmes au cours des derniers mille ans. Aussi vite qu’entrèrent les scientifiques de la physique par la porte de devant, sortirent les scientifiques en sciences humaines par la porte arrière.

Alors, comment mener une guerre de manière scientifique? Dans certains endroits suspects, les collèges militaires, où les professionnels de la guerre, les officiers de la Navy, de l’armée de terre, de l’Air Force se retrouvent pour étudier et discuter de leur manière de faire leur travail, certains principes quant à la conduite de la guerre sont considérés comme axiomatiques. L’un des axiomes principaux a justement trait à l’objet . Le fait est convenu et souligné qu’un choix pertinent de l’objet est de toute première importance, plus important que tout autre facteur. Comme le dit le Field Service Regulations d’avant-guerre, “dans la conduite de la guerre dans son ensemble, et dans chaque opération de guerre, il est essentiel que soit décidé et clairement défini l’objet que devra poursuivre l’usage de la force”. À moins de savoir exactement ce que vous voulez accomplir, vous ne parviendrez à réaliser quelque chose d’utile que par hasard ; et vous aurez tôt fait d’épuiser votre énergie sans parvenir à rien.

Et le choix de l’objet pertinent ne doit pas être considéré comme chose simple, au contraire, cela suppose en général beaucoup de réflexion. Le Field Service Regulations définit deux conditions qui doivent être souscrites pour choisir cet objet. Premièrement, il faut qu’en soi il soit possible à atteindre ; et deuxièmement, que les forces dont nous disposons soient disponibles pour l’atteindre. Toujours selon la même source, “La sélection de l’objet pertinent exige connaissances et jugement, permettant de s’assurer que les ressources effectivement à disposition suffisent à son achèvement, et que les résultats de cet achèvement réussi seront ceux que l’on aura calculés comme étant les plus efficaces”.

Il serait facile de croire que les hommes politiques ne seraient jamais assez bêtes pour faire une guerre à la poursuite d’un objectif hors de portée. Mais ce type de supposition serait en réalité très optimiste. Prenons l’exemple de la première guerre mondiale. L’objet britannique de la déclaration de guerre contre l’Allemagne en 1914 était officiellement annoncé comme visant à honorer la garantie de la neutralité de la Belgique. Mais nous savons que Sir Edward Grey tenait à soutenir la France contre l’Allemagne, que la Belgique fût envahie ou non ; et quand deux Feld-maréchaux, Lord Roberts et Sir John French, le lendemain de la déclaration de guerre, suggérèrent, en conseil des ministres, que l’armée expéditionnaire britannique devrait être envoyée en Belgique pour en repousser les allemands, ils virent cette idée promptement balayée. Sir Edward Grey s’était déjà engagé à ce que l’armée britannique soit dépêchée ailleurs.

Il apparaît, à la lecture des mémoires du ministre des affaires étrangères, qu’un soutien direct avait été promis, en premier chef, comme nous l’avons noté au chapitre 1, pour préserver la Grande Bretagne d’“être haïe, méprisée et discréditée”, dans l’hypothèse où elle serait restée étrangère au conflit5. Si, comme on le dit à son sujet, Sir Edward Grey était un passionné des oiseaux, et en savait beaucoup quant aux habitudes des oiseaux, il est bien évident qu’il en savait bien peu quant à celles des hommes. Ce n’est pas la nation qui reste hors de la guerre qui se rend impopulaire, mais au contraire celle qui s’y prête. De l’instant où les britanniques se firent les alliés des français en 1914, la préoccupation française ne fut plus de se montrer agréable envers les britanniques, mais de les forcer à en faire plus. Sir John French, à peine arrivé avec son armée en France, se vit traiter avec une grossièreté extraordinaire par le général français Lanrezac, par le général Joffre, par presque tous les généraux français qu’il rencontra. Après que six semaines se furent écoulées, il était réduit à un état d’indignation amère. Il déclara : “jamais dans toute ma carrière ne me suis-je vu tant humilié ; et il a fallu que je me déplace en France me battre pour les français pour subir cela. Je ne l’oublierai jamais”. Quant à la presse française, elle passa le plus clair de la guerre à céder au sarcasme selon lequel les britanniques se battraient jusqu’au dernier français.

On vit se manifester des tendances semblables au cours de la seconde guerre mondiale. Même entre les alliés anglo-américains partageant la même langue, d’importantes instances d’un sérieux manque de camaraderie se firent jour entre les compagnons d’armes. L’amiral américain King ne faisait pas mystère de son antipathie pour la Navy britannique, et préférait accepter des erreurs évitables commises par les américains que de tirer parti de l’expérience passée britannique. Et l’ouvrage du général Bradley sur la guerre évoque fort peu de choses agréables, mais beaucoup de choses désagréables, quant au commandement militaire britannique.

En Grande-Bretagne, la tendance est plus forte de s’intéresser à un général anciennement ennemi, comme Rommel, qu’à un officiel allié, américain ou russe. Même le commandant suprême allié, le général Eisenhower, devenu président, ne soulève pas la même curiosité que celui qui fut à la tête de l’Afrika Korps allemand.

|

|

L’explication de ce phénomène apparemment étrange est en réalité assez simple. Les nations qui combattent côte à côte sont en compétition pour l’honneur et la gloire, et ont donc intérêt à minimiser la contribution de leurs alliés. Il en va différemment de l’ennemi. Plus celui-ci s’est avéré redoutable, plus grand se trouve le mérite à l’avoir vaincu. Par ailleurs, toutes les frictions personnelles de la guerre, toutes les querelles ou différences d’opinion, les âpres divergences quant au plan de bataille, donnant lieu à autant d’irritations et de rancœurs, ne peuvent par nature exister qu’entre alliés, et non pas entre ennemis. C’est envers les pays restés neutres, enfin, que toute animosité sérieuse est le moins susceptible d’exister de la part des belligérants, du fait de la position de négociateur très privilégiée qui en résulte pour le pays resté hors du conflit, en tant que potentiel fournisseur de tel ou tel belligérant, ou du fait qu’il pourrait devenir un allié à l’avenir. Sir Edward Grey semble avoir sévèrement échoué à apprécier la nature des relations en temps de guerre, avec pour résultat le fait que ses raisons de faire entrer son pays en guerre aux côtés de la France étaient si erronées qu’elles en eurent les effets opposés que celui qu’il aura prévu et escompté.

Autre exemple plus récent d’un objet intrinsèquement inatteignable, la détermination proclamée de M. Churchill d’“extirper la tyrannie nazie” pour toujours. Nous avons ci-avant discuté que ce point ne constituait pas l’objet principal du premier ministre, et que celui-ci était beaucoup plus probablement la victoire sur le terrain. Mais aussi loin que M. Churchill ait hébergé cette idée d’extirpation, on peut affirmer qu’il poursuivait un objectif hors d’atteinte, et ce d’autant plus qu’il comptait réaliser cette extirpation par l’usage de la force brute. La raison pour laquelle cet objectif était inatteignable était que, si vous pouvez tuer le corps des hommes en usant de munitions, de bombes et de baïonnettes, vous ne pouvez pas tirer, bombarder ou transpercer d’une baïonnette l’esprit des gens, tant que ces gens restent en vie. Le seul moyen certain de purger le peuple allemand d’une addiction à un gouvernement tyrannique (à supposer qu’il fût nécessaire que les britanniques prennent en charge cette tâche) était de les convaincre de ce que la tyrannie nazie ne leur était d’aucun bénéfice. Mais cela s’annonçait tâche compliquée. Les allemands s’étaient essayés à la démocratie parlementaire totale après leur défaite de 1918, et il n’en était sorti que la perspective d’une sujétion permanente à l’hégémonie française en Europe. Déçus et dégoûtés, ils s’étaient alors essayés à la tyrannie ; et d’un point de vue allemand, celle-ci avait réalisé des merveilles. En trois ou quatre années, elle avait relevé l’Allemagne du caniveau international, et l’avait remise sur pied. Il existait donc de bonnes raisons pour que le plus grand nombre au sein du peuple allemand approuvassent et crussent en la tyrannie nazie, d’autant plus qu’ils pouvaient constater que d’autres tyrannies similaires produisaient des résultats frappants comparables en Russie et en Italie. Ce furent les gouvernements britannique, français et américain, qui avaient réduit l’Allemagne au désespoir pendant qu’elle fonctionnait dans un système démocratique, qui contribuèrent le plus à amener à l’existence d’une tyrannie nazie, comme le reconnurent candidement divers représentants du pouvoir en Grande Bretagne, parmi lesquels M. Lloyd George.

La menace de M. Churchill d’extirper la tyrannie nazie constituait donc la dernière chose à faire pour convaincre les allemands qu’une telle tyrannie était à leur désavantage. Au contraire, ils allaient en venir à considérer cette tyrannie comme si porteuse de réussite que les adversaires de l’Allemagne étaient résolus à la détruire.

Et si M. Churchill ne pouvait pas convaincre les allemands de l’inanité du système nazi, sa déclaration d’intention de détruire ce système “pour toujours” était vouée à l’échec. Il aurait pu réussir à le marginaliser, comme le désir naturel des habitants d’Amérique de consommer des boissons alcoolisées fut marginalisé par la prohibition, et comme les religions proscrites sont marginalisées par la persécution. Mais il n’aurait pas pu l’extirper.

L’extrémisme des mesures adoptées après 1945 pour déraciner le nazisme était bien calculé pour vouer à l’échec cette initiative. L’une des prophéties politiques les plus faciles à émettre est précisément que la pendaison des dirigeants nazis après le procès spectaculaire de Nuremberg, et la campagne drastique et inquisitrice de dénazification qui suivit à l’égard des membres moins influents du parti, aura comme principal résultat de transformer des milliers et des milliers d’anciens nazis en futurs héros nationaux. Il est aujourd’hui de notoriété publique qu’un mouvement néo-nazi vigoureux mijote juste en dessous de la surface de la vie politique allemande. Quant à l’homologue fasciste du nazisme, le journal The Times du 12 mai 1952 indiquait que l’ancien secrétaire-général adjoint du vieux parti fasciste italien vient de prononcer un discours devant une foule de 50 000 personnes à Rome-même.

Les tentatives de mener à bien l’idée de M. Churchill, consistant à supprimer le système politique d’une autre nation contre son gré, tendra systématiquement vers l’échec ; le simple fait qu’une orthodoxie différente se voie imposée par des ennemis étrangers la rendent automatiquement odieuse à ceux qui sont réduits à cette réforme non consentie. C’est donc un cadeau de Dieu fait aux révolutionnaires comme les Jacobins français ou les Bolcheviques russes quand des nations étrangères interviennent et entreprennent de réduire en poussière leurs principes révolutionnaires par la force militaire. De telles interventions contribuèrent matériellement à la réussite des révolutions française et russe, à l’instar de l’hostilité idéologique clamée haut et fort par les extrémistes de gauche britanniques envers le régime de Franco en Espagne, qui rendit grand service au Caudillo6 en faisant monter le nombre de ses soutiens à l’intérieur de l’Espagne.

Avec assez de force et par l’emploi de mesures suffisamment brutales, on peut imposer un système étranger à un autre pays. Mais dès que la force cesse d’y être exercée — et les probabilités exigent que tel soit le cas tôt ou tard — les préférences nationales naturelles du peuple se réaffirment, sauf à ce qu’ait été opérée quelque fusion raciale entre conquérants et conquis. Même à l’issue d’un siècle de domination russe, les polonais haïssaient l’administration russe ; et l’aversion irlandaise pour le gouvernement britannique s’embrasa vivement après 400 années.

M. Chamberlain et Lord Halifax commirent une erreur semblable en relation à l’objet en 1939. Leur projet de préservation de l’intégrité de la Pologne était tout à fait réalisable, pourvu qu’ils disposassent de la force militaire de le soutenir. Mais cette force, ils n’en disposaient pas. La Grande Bretagne et la France ne disposant ni l’une, ni l’autre d’accès direct à la Pologne, la seule chose qui était à leur portée pour aider cette dernière dans un conflit contre l’Allemagne était de pratiquer une offensive depuis l’Ouest. Mais les français n’y étaient pas disposés. Ils ne voulaient pas mener de guerre offensive, mais défensive uniquement. Et faute d’une volonté française d’attaquer, les britanniques ne le pouvaient pas non plus, étant bien trop faibles pour ce faire seuls. Les alliés occidentaux restèrent donc inactifs pendant que la Pologne se faisait déborder. M. Chamberlain et Lord Halifax s’étaient attribué une tâche bien au-delà des ressources à leur main, et ne firent même aucune tentative pour la réaliser.

Je ne sais pas s’ils avaient conscience, au moment où ils offrirent à la Pologne cette garantie, que les français refuseraient de prendre un rôle d’attaque en cas de guerre. Quoique le général français Gamelin apparût empreint d’un optimiste vantard en 1938, Sir Eric Phipps, ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, signalait à l’époque que “tout ce qu’il y a d’élite en France est opposé à la guerre, et la tendance générale est dans le pays au défaitisme7”. Mais l’opinion de Phipps peut fort bien avoir été écartée et vue comme défaitiste dans les cercles officiels britanniques. Reste que si le premier ministre et le ministre des affaires étrangères britanniques savaient que les français refuseraient de prendre l’offensive, la garantie qu’ils accordèrent à la Pologne s’apparenta à un bluff pur et simple, ne valant pas même le papier sur laquelle elle était inscrite ; et les ministres concernés promettaient une chose dont ils savaient forcément qu’ils ne pourraient pas la livrer. La Grande Bretagne, dans ce cas, se trouvait dans la même position qu’un établissement financier en banqueroute qui garantirait le découvert d’un tiers.

S’ils ne le savaient pas, ils auraient dû le savoir ; il relevait évidemment de leur devoir de s’assurer de leurs bases avant d’émettre toute promesse. Peut-être les français avaient-ils convenu de mener une offensive sur l’Allemagne et s’étaient-ils rétractés au moment de la mettre en pratique8. Si tel fut le cas, le défaut français n’aurait pas absout les ministres britanniques de tout blâme. D’hommes responsables prenant des engagements d’assurance auprès d’autres personnes, on attend habituellement qu’ils occupent un poste de gestionnaire de banque ou de ministre des affaires étrangères, qu’ils fassent preuve du jugement nécessaire à évaluer la valeur de ces assurances.

Il est possible que M. Chamberlain et Lord Halifax fussent influencés, ou poussés, vers une garantie à la Pologne, de par l’exercice de pressions de la part du président Roosevelt à Washington. Le Professeur Tansill, dont l’ouvrage très important Back Door to War traite des origines de la guerre et fut publié en 1952, cite des preuves montrant que Roosevelt usait de tous ses moyens de pression pour pousser Chamberlain dans la guerre contre l’Allemagne9. Tansill indique également que Roosevelt, tout en incitant britanniques et français à entrer en guerre, leur laissait penser que les États-Unis viendraient à leur aide si et quand ils se trouveraient impliqués. Ainsi, l’ambassadeur Kennedy “affirma de manière répétée à Chamberlain que l’Amérique s’empresserait au secours de la Grande Bretagne et de la France en cas d’agression non provoquée”, et l’ambassadeur Bullitt à Paris semble avoir fait passer le même message10. Mais la garantie britannique donnée à la Pologne ne s’en trouve pas mieux justifiée. Quand bien même les États-Unis fussent entrés en guerre “dans l’heure”, leurs soldats n’auraient pas pu arriver en Europe à temps pour sauver la Pologne. La promesse de M. Chamberlain aux polonais reste donc un exemple flagrant d’un objet impossible à réaliser faute de moyens.

Lorsque M. Churchill devint premier ministre en 1940, il hérita d’un objet politique en ruine. Il ne lui trouva pas de remplaçant, et adopta à sa place un objet militaire, la victoire au travers de la défaite totale de l’Allemagne. Cela aussi constituait à l’époque un objet inatteignable par manque de moyens. Il est vrai que M. Churchill continua de prétendre qu’il était atteignable, comme lorsqu’il déclara aux américains que s’ils apportaient à la Grande Bretagne les outils, celle-ci “ finirait le travail ”. Mais, en réalité, la Grande Bretagne n’avait aucun espoir de finir ce travail par elle-même, et le fait que M. Churchill n’y croyait pas vraiment est suffisamment illustré par ses effusions de remerciements quand la Russie d’abord, et les États-Unis ensuite, entrèrent en guerre. Lors de cette dernière occasion, M, Churchill déclara ce qui suit :

Voici l’objet dont j’ai rêvé, que j’ai visé, et pour lequel j’ai œuvré , et voici qu’à présent il est atteint.

L’immensité du soulagement de M. Churchill à l’annonce de l’implication américaine est clairement indiquée par l’extraordinaire indiscrétion des mots “pour lequel j’ai œuvré”. La nation américaine était connue pour sa sensibilité traditionnelle aux engagements à l’étranger, et présentait en outre une longue tradition d’aversion envers les britanniques. Les mères américaines s’étaient vues assurer par leur président “encore, encore et encore” que leurs fils ne seraient pas envoyés au combat en Europe au cours de cette guerre. Ainsi, en divulguant volontairement l’information selon laquelle il avait “œuvré pour” l’entrée des USA dans le conflit, M. Churchill faisait sa part de chemin pour inviter les éléments anti-britanniques aux USA à accuser le gouvernement britannique d’avoir de quelque façon aidé à ce qu’ait lieu l’attaque japonaise du Pearl Harbour11.

Un homme n’“œuvre” pas à la participation d’une autre nation dans une guerre s’il estime que son propre pays peut atteindre son objectif sans aide. L’amiral américain King fit les plus grands efforts pour empêcher que la flotte britannique ne prenne part à la guerre navale du Pacifique, estimant de toute évidence que la flotte américaine pourrait s’en charger seule, et il voulait que sa propre Navy en retire tous les honneurs.

M. Churchill rejoignit un gouvernement en 1939, engagé à combattre pour un objet sans disposer des ressources nécessaires à l’atteindre. Quand ce gouvernement tomba et qu’il devint premier ministre, il formula un nouvel objet sans disposer des ressources nécessaires à l’atteindre. Cet objet ne pourrait être réalisable qu’en s’attirant de nouveaux alliés, dont l’acquisition signifierait la transformation d’un conflit relativement localisé en guerre mondiale. Ces nouveaux alliés condescendirent à honorer le souhait de M. Churchill, et la guerre devint mondiale.

Si ce qui précède suggère, comme j’ai la faiblesse de le croire, que les hommes politiques modernes ne sont pas très malins dans leur gestion de la guerre, il n’y a pas lieu de s’en étonner. Mener une guerre réussie exige la fidélité la plus stricte aux faits. Les hommes politiques qui réussissent dépendent au plus haut point de manipulations des faits avec pour seule vue le bulletin de vote. Les habitudes de l’esprit de la vie politique sont donc fort éloignées des qualifications naturelles à la poursuite d’une guerre, et peuvent y constituer un handicap important.

Ainsi, toute idée voulant qu’un homme politique puisse facilement passer des fanfaronnades de la chambre des débats au contrôle efficace des affaires dures et inhabituelles de la guerre doit être considérée comme trompeuse. De fait, jamais au monde la pratique d’une nouvelle activité par l’homme n’est elle assurée avec réussite du premier coup. C’est en fait plutôt l’inverse. La nature, pour des raisons qui lui sont propres, fait en sorte que notre approche des domaines que nous connaissons mal implique systématiquement un instinct de notre part à prendre les choses par le mauvais bout. Jusqu’au processus le plus simple, consistant à frapper une balle pour qu’elle passe au dessus d’un filet, ou pour qu’elle longe le sol, demande à être laborieusement appris auprès d’un expert pour que notre pratique en soit efficace ; et faute de se voir instruits à utiliser la bonne méthode, la plupart des gens continueront de développer un piètre jeu de tennis ou de golf toute leur vie durant. Il est fréquent que les services d’un spécialiste à plein temps soient requis pour le bon exercice de quelque profession ou métier d’affaires. La guerre constitue une activité intermittente et ne permet pas même à ceux qui deviennent des combattants professionnels de développer une expérience continue à sa pratique. Même le grand Napoléon, qui fut engagé dans la pratique active de la guerre pendant plus de vingt années, ne considérait pas que faire campagne suffisait à un haut dirigeant. Selon lui, l’aspirant à une fonction de direction supérieure “ doit lire et relire les campagnes de Hannibal, de César, de Gustavus Adolphus, de Turenne, d’Eugène et de Frédéric. Prenez-les comme modèles. C’est le seul moyen de devenir un grand capitaine, et de connaître les secrets de l’art de la guerre ”.

Et donc, les probabilités pour qu’un homme politique, dont le livre de chevet est plus probablement social et économique que militaire, prenant avec succès le rôle de grand Capitaine en peu de temps, ne sont de toute évidence pas très favorables. Même au sein de l’Allemagne militariste, le politicien Adolf Hitler, dont certains jugements politiques confinaient au génie, mit un désordre terrible dans la stratégie allemande ; et s’il avait laissé ses généraux s’en occuper, probablement la guerre aurait-elle tourné différemment.

En Angleterre, où l’attitude du public vis à vis de la guerre est tout à fait particulière, les probabilités de voir un politicien s’y essayer avec succès sont encore plus faibles. Les habitants des îles britanniques constituent un peuple guerrier, et font d’excellents soldats quand le besoin s’en fait sentir. Et le besoin, par ailleurs, semble souvent s’en faire sentir. Quoique les anglais, dont la mémoire historique ne remonte pas plus loin que 3 années en arrière, soient convaincus qu’ils figurent parmi les plus pacifistes, et sont tout aussi certains que les allemands sont les principaux causeurs de guerre du monde, la dure vérité, que nous avons révélée dans le premier chapitre, et qu’au cours du siècle précédent la première guerre mondiale, les britanniques furent plus souvent en guerre que n’importe qui d’autre.

Mais en dépit de cette expérience abondante, qui devrait les rendre plus connaisseurs des choses de la guerre que tout autre peuple, il est curieux qu’entre deux guerres la seule attitude de la population générale de Grande-Bretagne vis à vis de la guerre est de l’ignorer, et d’en abuser si elle ne peut pas être ignorée. Alors que personne n’ose, bien entendu, parler avec légèreté au sein des rangs des services des armées, les orateurs et les écrivains civils ne font en temps de paix que rarement allusion aux officiers autrement qu’en les tournant en dérision ou en affichant une aversion active. Pendant des années et des années, le colonel britannique s’est vu brocardé par un journal britannique sous la figure d’un idiot sympathique mais incompétent, l’incarnation de la fatuité. Financièrement, les forces armées ne sont pas mieux traitées que des travailleurs non qualifiés, les présidents des industries récemment nationalisées gagnant plus du double que les chefs de services comme le premier amiral, et que les chefs d’État-Major. Aux procès de Nuremberg, le salaire pour 10 mois de travail des meilleurs avocats britanniques égalèrent la solde du commandant en chef, dont les victoires avaient rendu possibles ces procès, cumulée sur trois années.

Dans le débat politique en temps de paix, une réputation de connaissance de la guerre constitue un handicap sévère, inspirant des accusations de “ militarisme ” ou de “ bellicisme ”. À l’heure où j’écris cet ouvrage, le secrétaire d’État à la guerre, dont le grade est celui fort honorable de brigadier, a pris sur lui de se faire appeler Monsieur, sans doute avec à l’idée d’éviter l’odieuse charge d’avoir constitué l’un des défenseurs de la nation. Cette action de renoncement ne constitue pas tout à fait un encouragement à ses concitoyens pour incorporer l’armée, dont il constitua la tête politique à une période de vif réarmement : voilà qui en dit long sur son tracas à l’idée d’être considéré comme un soldat dans le monde politique.

Cette combinaison d’influences affectant l’attitude nationale vis à vis de la guerre, il ne faut pas chercher bien loin pour comprendre qu’une réelle compréhension de la guerre et de ce qu’elle signifie soient presque inexistants au sein de la population britannique. Sir Patrick Hastings écrivit ce qui suit en référence à ses expériences de soldat lors de la guerre d’Afrique du Sud :

Je n’avais pas la moindre idée des raisons pour lesquelles je combattais. Je me demandai (lors de mon retour vers l’Angleterre) si l’homme ordinaire qui restait au pays sans jamais combattre avait une meilleure idée que moi quant aux raisons pour lesquelles je m’étais battu. À présent que j’ai pris de l’âge, je suis à peu près certain que tel n’était pas le cas.12

Et si les britanniques, en tant que nation, restent presque sans aucune idée du sujet de comment conduire une guerre, il ne serait pas très surprenant que leurs dirigeants politiques ne fussent guère meilleurs. Il n’est pas uniquement périlleux pour ces derniers de faire montre d’un intérêt pour la guerre en temps de paix. En temps de guerre, ils peuvent compter sur la perspective de se voir juger dans quelque procès amateur, sans aucune critique éclairée ou informée de la part de la presse ou du public. M. Churchill en personne a confessé que l’homme politique ne vouait pas de compréhension particulière à la conduite de la guerre. En relatant ses actions dans le fiasco de Dakar en 1940, il a dit : “ Nous étions dans la petite enfance de la guerre ”. De fait, l’entrée de M. Churchill au Cabinet comme premier amiral en septembre 1939, et sa succession en tant que premier ministre en 1940, avaient fait l’objet de quelque popularité dans le pays sur des suppositions tout à fait opposées, à savoir qu’il aurait démontré ses prouesses en matière de stratégie lors de la guerre de 1914-1918. Mais si M. Churchill lui-même nous affirme que non, nous pouvons l’en croire. Dakar, après tout, ne fut pas son premier échec de la guerre de 1939. On lui avait donné la charge ministérielle des opérations en Norvège en avril 1940, et ces opérations avaient tourné à la confusion la plus désastreuse de toute l’histoire militaire britannique ; tellement désastreuse que M. Chamberlain, le premier ministre, en perdit sa place.

Voir les chapitres précédents : chapitres 1 et 2 chapitres 3 et 4 chapitres 5 et 6 chapitres 7 et 8

Notes

- … ouvertes1

- Voir également en pages FIXME

… attaquer2 Pétain, Patriot or Traitor? — Dakers, p. 202.

… malfaçons3Le ministre des affaires étrangères face au Parlement, le 2 décembre 1925 — Voir Hansard pour la référence à cette date

… sublime4 Bombing Vindicated — J. M. Spaight, C.B., C.B.E., ancien Assistant principal au Secrétaire du Ministère de l’Air (Geoffrey Bles)

… conflit5De fait, Grey, dans son livre publié après guerre, est tout à fait catégorique sur ce point. Il y écrit : “ La vraie raison d’entrer en guerre était que, faute de soutenir la France et faute de soutenir la Belgique contre cette agression, nous aurions été isolés, discrédités et haïs ; et alors devant nous ne s’ouvrait qu’un avenir misérable et ignoble ” — Lord Grey — Twenty-five years , Vol. II, page 15

… Caudillo6Chef de guerre espagnol au Moyen-Age ; terme repris à partir de 1923 pour désigner Franco, NdT

… défaitisme7Tansill — Back Door to War (Regnery) — p. 420

… pratique8Il était de toute évidence parfaitement clair aux yeux de M. Churchill en août 1939 que les français ne prendraient que fort peu probablement l’offensive. Voir son Vol. I, p. 300

… l’Allemagne9Tansill, Chapitre XXIII

… message10Tansill, pp. 450 & 451

… Harbour11Roosevelt également semble avoir œuvré à l’entrée en guerre des USA — https:://lesakerfrancophone.fr/pearl-harbor-demasque, NdT

… cas12Sir Patrick Hastings — Autobiography p. 51 (Heinemann)

Note du Saker Francophone Nous publions notre traduction du livre de Russell Grenfell, en 1953, sous le titre "Haine Inconditionnelle". L'ouvrage traite de géopolitique de l'Europe du XIXème - XXème siècle, et (surtout) analyse les grossières erreurs politiques britanniques ayant entraîné le Royaume-Uni dans les guerres mondiales. Ce livre est décapant, rafraîchissant, et très instructif. Le livre en anglais est proposé par Ron Unz à la lecture ici. Quand nous l'aurons finalisé, l'ouvrage au format PDF sera mis en ligne ici.

Traduit par Vincent, relu par San pour le Saker Francophone