La culpabilité allemande pour la guerre et l’avenir de l’Europe

Par le capitaine Russell Grenfell − Publié en 1953 − Source Unz Review

Au fil du temps, on nous a répété et insinué que les aventures, les anxiétés et les austérités du demi-siècle écoulé avaient amené notre pays, en 1940, à son heure de gloire ; et peut-être que tel est bien le cas, mais alors il faut bien insister sur le fait qu’il ne s’agit pas de l’heure de gloire des hommes politiques qui, pour dire la vérité, ont fait preuve d’incompétence crasse, et ont de par leurs imbécillités amené la Grande-Bretagne au bord de la catastrophe. Non, il faut bien préciser alors que l’on parle de l’heure de gloire des soldats.

Citation de Cecil Algernon dans La Reine Victoria et Ses Premiers Ministres – p. 338

Chapitre 3 – L’Allemagne face au Danemark (1864) et à l’Autriche (1866)

À en croire Lord Vansittart, Bismarck était un “tyran prussien retors”, qui, en 1864, “écrasa et pilla le petit Danemark1”. Cette référence à la guerre prusso-danoise ne nous laisse aucun doute sur la manière dont nous devons la considérer – à savoir quelque brigandage éhonté inexcusable commis par la Prusse de Bismarck. Cependant, un examen plus détaillé de la question du Schleswig-Holstein, objet du différend entre la Prusse et le Danemark à l’époque, invite à des conclusions plutôt différentes.

Pour commencer, il n’y avait rien de neuf quant aux problèmes des Duchés de Schleswig et de Holstein. Il s’agissait de provinces frontalières séparant le Saint Empire Romain et le Danemark, et, à l’instar d’autres provinces frontalières, ces régions avaient connu au fil des siècles de nombreux incidents, au fil des nombreux changements d’allégeances nationales, des différents types de souverains, et des relations qu’elles entretenaient entre elles, en réponse aux guerres, aux héritages dynastiques, et aux traités entre États ; bref, un cheminement extrêmement compliqué.

On peut, cependant, décrire certaines caractéristiques larges de la question de ces Duchés, telles qu’elles se présentaient au milieu du XIXème siècle. En premier lieu, le Duché de Holstein, au Sud, était habité par une population totalement germanique. Les Schleswigers étaient relativement plus mélangés, mais une grande proportion d’entre eux étaient germaniques, de sang comme de sentiment. En outre, par une créance ancienne, pas toujours reconnue par l’autorité danoise, mais jamais abandonnée par les habitants, les deux Duchés étaient liés entre eux de manière indissoluble par un privilège de semi-autonomie.

L’une des caractéristiques différenciatrices du XIXème siècle réside dans l’émergence et la croissance du nationalisme partout en Europe. On le ressentait partout. Les italiens aspiraient à être libérés du joug étranger, et à former un pays unifié à eux. On assistait à une agitation violente en Pologne contre les seigneurs russes et germaniques, cependant que dans les Balkans, les sujets des turcs planifiaient et complotaient en secret leur indépendance.

Il n’est donc pas surprenant que les populations germaniques de Schleswig et de Holstein commencent à sentir le besoin d’une union avec leur communauté d’Allemagne. Leur première opportunité s’en présenta en 1848, l’année de la révolution, qui vit des désordres secouer chaque pays d’Europe. Le Roi du Danemark ouvrit le jeu en essayant d’incorporer Schleswig comme propriété danoise, attaquant donc l’association traditionnelle des deux Duchés ainsi que l’ancienne position de Schleswig d’une identité séparée. En résultante, les deux Duchés entrèrent en révolte contre l’action du Roi, déclarèrent leur indépendance, et demandèrent leur admission dans la confédération germanique. Sentant que l’Allemagne se présentait du même côté que les Duchés, et voyant que les armées prussiennes se dirigeaient vers ces Duchés, et étaient sur le point de régler l’affaire comme les habitants locaux le souhaitaient, les autres puissances intervinrent pour préserver le statu quo. La Suède fit débarquer une armée et la Grande-Bretagne envoya une flotte en Mer Baltique, cependant que la Russie menaça de mettre en œuvre des actions similaires. Face à cette opposition internationale, la Prusse se retira ; et les Duchés se retrouvèrent sans soutien, quoiqu’ils restassent inflexibles quant à leurs aspirations à rejoindre l’Allemagne.

À ce stade, il peut être utile d’ajouter quelques mots sur l’organisation générale de l’Europe centrale, qui à l’époque présentait des caractéristiques compliquées et déroutantes, découlant de reliques du passé et d’une conception désuète, le Saint Empire Romain.

Le Saint Empire Romain prit effet en l’an 800, quand Charlemagne fut couronné Empereur Romain de l’Occident par le Pape Léon III, même si le titre de Saint Empire Romain provient formellement de son successeur Otto Ier, un siècle et demi plus tard. L’Empire de Charlemagne comprenait la moitié Nord de l’Italie, la France, l’Ouest de l’Allemagne, et l’Autriche. Au fil du temps, des modifications se firent jour. L’Ouest de la France quitta l’Empire et les extrémités Est de l’Autriche tendirent à se tourner vers l’Est, jusqu’à ce que les conquêtes ottomanes fassent une poussée vers le Nord-Ouest dans la région des Balkans. Au XVIème siècle, on peut dire que l’Empire s’était vu étendre de Rome au Sud à la Baltique au Nord, et grossièrement, d’une ligne Ostende-Nice à l’Ouest aux frontière de la Pologne et de l’Empire Ottoman à l’Est, avec la Hongrie connaissant une situation fluctuante, tantôt dedans, tantôt dehors. Mais dans l’ensemble, et bien qu’il intégrât les Pays-Bas, la Bourgogne, la Franche-Comté, la Savoie, et le Nord de l’Italie, l’Empire constituait en premier lieu une entité germanique, et en tira son titre complet de “Saint Empire Romain Germanique”.

Mais cet Empire était fort loin de constituer une unité politique ; il était composé d’un grand nombre de Royaumes, de Principautés, de Grand-Duchés, de Duchés, et d’Électorats, dans lesquels l’Allemagne moderne était divisée et sous-divisée en une multiplicité déconcertante. Sur ce conglomérat d’États, grands et petits, le Saint Empereur Romain ne régnait pas. Sa position ressemblait plus à celle d’un parrain honoraire, qu’à celle d’un dirigeant. Les nombreux États constituant l’Empire ne voulaient pas que l’on régnât sur eux. Ils voulaient l’indépendance ; si nécessaire, la liberté de se faire la guerre entre eux. Pour autant, l’Empereur représentait un point central du sentiment Teuton, et un sens de cohésion raciale. L’Empire avait son Parlement, ou Diet, comme on le nommait, qui se rassemblait de temps à autre. Mais ses délibérations restaient, la plupart du temps, sans résultat pratique. Il ressemblait plus ou moins à un dining club , dont les membres, partageant les mêmes intérêts, se rencontraient régulièrement pour partager une conversation plaisante et une bonne soirée.

À partir du XIIIème siècle, la charge d’Empereur en devint élective ; mais entre le XVIème siècle et la fin de l’Empire au début du XIXème siècle, l’Empereur fut constamment un Habsbourg, et il trôna à Vienne ; la destinée des Habsbourg, qui perdura en Autriche jusqu’au XXème siècle, en vint à acquérir tout le prestige de ce qui était, en réalité, la position héréditaire de Saint Empereur Romain, un prestige qui vit Vienne devenir la capitale traditionnelle de l’Empire.

Le Saint Empire Romain fut tué par le ferment de nouvelles idées, en provenance de la Révolution française, combinées aux victoires éblouissantes de Napoléon. En 1806, l’Empereur François II, craignant que le conquérant corse ne veuille usurper l’ancien titre impérial à son profit, lui coupa adroitement l’herbe sous le pied : il abandonna le titre, et prit à la place celui d’Empereur héréditaire d’Autriche.

À la fin des agitations napoléoniennes, en 1815, il fallut décider comment l’Europe, après avoir souffert tant de martyrs et de dislocations de la main des armées napoléoniennes, devait s’organiser à l’avenir. Le Saint Empire Romain était mort, mais une grande partie des traditions qui l’accompagnaient restaient vivaces. Les États germaniques survivants d’Europe Centrale, très réduits en nombre, mais d’autant plus agrandis en taille, que ce soit par conquêtes ou par amalgame forcé, ne ravivèrent pas la structure de l’ancien Empire, mais ne rejetèrent pas non plus ses idées fondamentales d’unité raciale et de consultation entre États ; mais sans se soumettre à quelque réelle souveraineté individuelle. L’Autriche et la Prusse, les deux principales puissances germaniques, se montraient très jalouses l’une de l’autre, et les plus petits États étaient jaloux de chacune d’entre elles. Mais, malgré cela, un sentiment important d’une sorte de combinaison continuait d’exister.

En résultante, une Constitution pour l’Allemagne émergea du Congrès de Vienne. Se présentait une Confédération d’États germaniques (ou Bund) pour la préservation de la sécurité extérieure et intérieure de chacun des États, s’accordant pour assurer la défense de chacun d’entre eux face aux attaques, et s’engager à ne pas engager de guerre contre d’autres États membres de la Confédération.

Cette ligue de peuples germains était presque aussi risible que la Société des Nations — à une dimension supérieure — qui commença à exister en 1919, et n’allait connaître qu’une durée de vie limitée. Sans unité politique, la Confédération ne disposait pas de protection face à ses membres constituants, collectivement ou unitairement ; et certains États ne tardèrent pas à se faire la guerre entre eux dès lors qu’ils en virent l’intérêt.

Mais, à l’instar de la Société des Nations, la Confédération paraissait une belle idée sur le papier, et présentait de plus beaux atours encore de par ses péroraisons oratoires. On lui offrit un corps délibératif central, le Diet fédéral, qui siégea à Francfort sous présidence Autrichienne. En théorie, le Diet disposait de grands moyens d’action ; en pratique, il était presque impotent. Mais la Confédération continuait d’exister au moment où la question Schleswig-Holstein se présenta sous un jour critique ; et nous pouvons à présent y revenir.

Toutes les parties concernées, les Duchés, les danois, et les grandes puissances, étaient avides de trouver une solution rapide, car l’affaire risquait de connaître son apogée avec la mort du Roi du Danemark, Frederick II. En vertu de la loi danoise, la succession royale pouvait se poursuivre en suivant la lignée féminine.

Mais dans les deux Duchés, c’est la règle opposée qui constituait la tradition. Et le Roi Frederick ne disposait pas d’héritier mâle.

En 1852 se tint une Conférence des principales puissances, assemblées à Londres pour rechercher un moyen de désamorcer cette crise à venir. Cette Conférence reçut des représentants d’Autriche et de Prusse, mais aucun pour la Confédération germanique. La Conférence, avec les concours autrichien et prussien, décida que l’héritier indirect du Roi Frederick2 devait prendre la succession du pouvoir dans les Duchés. Immédiatement, les Holsteiners défièrent cette décision.

En 1861, un nouveau Roi, Guillaume 1er, monta sur le trône de Prusse, et peu après, il nomma Otto von Bismarck chef du gouvernement. L’année suivante, le Roi Frederick du Danemark mourut, et le nouveau Roi, Christian IX, se prépara à régner sur les Duchés, en accord avec l’accord de Londres de 1852. Mais le Diet germanique, se montrant pour une fois actif, déclara n’avoir pas été partie prenante de l’accord de 1852, et à sa demande, une armée composée de saxons et de hanovriens marcha sur Holstein au nom du candidat à la succession soutenu par la Confédération : le Prince d’Augustenburg.

Cette décision du Diet tomba à point nommé pour Bismarck. Avant qu’il n’accède au pouvoir, son pays avait signé l’accord de 1852, qui lui déplaisait au plus au point. Bismarck était un homme aux vues longues et disposant de hautes ambitions quant à l’avenir de son pays ; en fait, quant à l’avenir du peuple germain dans son ensemble. Il visualisait déjà, quand il pensait aux Duchés de Schleswig et Holstein, une base navale hébergeant une future flotte germanique, sur le magnifique port de Kiel, et un canal en eau profonde entre les Duchés, qui donnerait à la flotte un accès facile à la Mer du Nord [depuis la Mer Baltique]. Pour que ces desseins deviennent réalité, il savait que Schleswig et Holstein allaient devoir devenir des provinces de la Prusse.

|

|

Le traité de 1852, signé par la Prusse (et l’Autriche), constituait un énorme obstacle. Mais l’action du Diet, décidant d’envoyer une armée dans les Duchés, constituait un contournement permettant d’accomplir ce que Bismarck savait la Prusse incapable de réaliser en son propre nom. Il réussit à s’adjoindre le concours de l’Autriche, et les deux puissances germaniques principales se mirent en marche.

Ils se confrontèrent à une opposition armée danoise, qui était naturellement condamnée à l’échec. La résistance des danois n’est presque certainement due qu’à leur confiance en la croyance que les britanniques leur viendraient en aide. Lord Palmerston venait de prononcer un discours au Parlement, qui promettait pratiquement le soutien britannique aux danois, et ce discours s’était vu acclamé avec enthousiasme par le public britannique, qui, ignorant tout des tenants et aboutissants de cette affaire, était surtout influencé par le mariage récent du Prince de Galles avec une très charmante princesse danoise. Le peuple anglais considéra donc, non sans ignorance, le conflit autour de Schleswig-Holstein comme une simple instance de “petit héros faisant face à un grand tyran”. Mais Palmerston découvrit bientôt qu’il s’était trompé dans ses calculs, et les danois furent laissés à leur sort. Ils furent vaincus en fort peu de temps, et les Duchés devinrent une possession conjointe de la Prusse et de l’Autriche.

Nous voici en position d’évaluer la validité de l’accusation de Lord Vansittart, voulant que Bismarck soit un “un tyran prussien retors, qui a écrasé et pillé le petit Danemark”. Le premier défaut de cette affirmation est que Bismarck et la Prusse étaient les seuls pillards sur le dos du Danemark (à supposer qu’il fût pillé), ce qui est faux. L’Autriche était aux côtés de la Prusse dans la guerre contre le Danemark.

La question suivante consiste à déterminer si le terme “piller” est approprié. Le territoire qui se vit “pillé” n’était pas habité de danois mais, à l’exception d’une petite région du Nord du Schleswig, presque exclusivement d’allemands, ardemment désireux depuis des générations de rejoindre l’Allemagne ; et la campagne austro-prussienne qui avait permis à leur désir de se réaliser constituait l’application du même principe d’auto-détermination que les britanniques (ainsi que leurs alliés) furent si enthousiastes — aux dépens de l’Allemagne et de l’Autriche — de mettre en application lors du traité de Versailles en 1919. Et si l’on considère que le Danemark fut “écrasé” en 1864 dans une guerre sans espoir contre les deux principales puissances germaniques, c’est surtout parce que le Royaume-Uni, après avoir laissé le Danemark penser que l’aide britannique lui était acquise, avait reculé au dernier moment et laissé le petit pays à son sort.

Voilà pour la guerre au Danemark. La Prusse et l’Autriche en tirèrent une possession conjointe des Duchés ; et, comme on pouvait s’y attendre, les deux vainqueurs entrèrent bientôt en conflit d’opinion quant à savoir que faire de ces nouvelles possessions. Les autrichiens optaient pour les remettre au Prince Augustenburg, sous forme d’une nouvelle principauté, raccordée à la Confédération germanique. Mais Bismarck avait d’autres projets, quoiqu’à ce stade, il les gardât pour lui. Il voulait les Duchés dans la Prusse, comme nous l’avons évoqué ci-avant, dans le cadre du plus grand projet d’une Allemagne unifiée sous hégémonie prussienne qu’il avait en tête ; et en particulier pour disposer d’une base maritime à Kiel, et pouvoir creuser un canal stratégique reliant la Baltique et la Mer du Nord. Et à quiconque considérerait l’idée d’acquérir pour la Prusse ces Duchés non prussiens, à des fins stratégiques de longue portée, comme une preuve de méchanceté de la part de Bismarck, nous suggérons de s’intéresser quelques instants à la conduite d’un autre pays intéressé par le percement d’un autre canal en eaux profondes.

Au démarrage du XXème siècle, les USA tenaient à construire un canal commercial et stratégique dans l’isthme de Panama. La zone choisie appartenait à la République de Colombie. Des négociations furent ouvertes entre les gouvernements étasunien et colombien quant à la concession nécessaire au percement du canal. Offre fut faite à la Colombie de 10 millions de dollars, une rente annuelle de 250 000 dollars une fois le canal en fonction, et quelques autres bénéfices. Les négociateurs des deux pays s’accordèrent sur ces termes, qui furent ratifiés par le Sénat des États-Unis. Mais la Colombie revint sur son accord, dans l’espoir de faire monter les enchères. Un développement dramatique eut alors lieu, qui suggère fortement que les hommes politiques étasuniens ne sont pas moins “retors” qu’Otto von Bismarck de Prusse. Une révolution éclata dans la province de Panama, qui déclara son indépendance de la Colombie. L’armée colombienne fut envoyée pour s’occuper de la révolte, et y serait parvenue sans difficulté si les vaisseaux de guerre étasuniens n’avaient pas activement empêché son débarquement ; et quatre jours après le soulèvement, le gouvernement des États-Unis reconnaissait une nouvelle République du Panama, qui offrit immédiatement la bande de terrain où le canal était prévu à la souveraineté étasunienne. Et la Colombie n’eut rien du tout avant de nombreuses années.

Mais revenons-en à l’Europe Centrale. Bismarck ne voulait pas seulement les deux Duchés : il voulait également unifier les peuples germaniques sous une seule autorité. Il s’agit là d’un objectif qu’il avait toute justification à poursuivre. La condition de mosaïque qui était celle de l’Allemagne, fragmentée en de nombreux petits États et “villes libres” avait constitué depuis des siècles un motif d’extrême faiblesse. Ce manque de cohésion et de contrôle centralisé constituait la principale raison pour laquelle les guerres européennes du XVIIème et XVIIIème siècles avaient été tenues sur le territoire des germaniques, plutôt que sur le territoire de leurs ennemis.

En outre, l’unité politique et l’indépendance des peuples apparentés était dans l’air. Un peu auparavant, Cavour avait œuvré activement et ouvertement pour l’unification de l’Italie, et, à sa mort en 1861, il y était déjà arrivé dans une large mesure. Les serbes, les bulgares, et les roumains mijotaient de mécontentement contre la domination turque depuis la révolte grecque réussie des années 1820. Les polonais s’étaient soulevés contre les russes en 1863. Et dans le nouveau monde de l’Amérique, une guerre féroce et sanglante pour l’unité nationale venait de se tenir entre le Nord et le Sud. Il n’y avait donc rien de si particulier quant au désir de Bismarck d’une unité germanique et d’une plus grande puissance. La Grande-Bretagne, nous pouvons le noter, avait mené à bien son amalgame insulaire en 1707, avec l’Union de l’Angleterre et de l’Écosse, qui avait fortement amélioré la sécurité et considérablement renforcé le pouvoir combiné des deux pays.

Mais, si l’Allemagne devait être unifiée, il y aurait, Bismarck le savait, deux prétendants à la direction de l’Union – l’Autriche et la Prusse. L’Autriche disposait de l’immense avantage de constituer le légataire de la tradition du pas si ancien Saint Empire Romain. Vienne avait constitué le centre reconnu du monde germanique depuis mille ans. On considérait en Germanie la Prusse, à l’opposé, comme une sorte de nouveau riche3 plutôt vulgaire. Mais Bismarck, outre le fait qu’il était lui-même prussien, pouvait raisonnablement avancer que la Prusse constituerait le dirigeant approprié d’une Germanie unifiée. L’Autriche était mêlée de toutes sortes de peuples non germains que comprenait son Empire : les tchèques et les slovaques en Bohème, les serbes, les croates et les slovènes sur l’Adriatique, les hongrois et les italiens. Si l’Autriche prenait la position de direction, les peuples germains unifiés finiraient inévitablement par se trouver impliqués dans les problèmes, souvent ennuyants et parfois dangereux, de ces races assujetties à l’Empereur d’Autriche. La Prusse, d’un autre côté, était presque totalement libre de ce phénomène, sa tranche de Pologne exceptée. L’unité germaine sous la Prusse serait plus germaine de caractère et d’intérêt.

Mais alors, comment disposer de l’autre prétendant, l’Autriche? Bismarck croyait qu’il pourrait y parvenir par une épreuve de force en guerre. Cavour également s’était appuyé sur la sanction primaire de la force armée pour l’unification de l’Italie, et ce pas uniquement en Italie. Il avait délibérément envoyé un contingent de soldats piémontais prendre part à la guerre de Crimée contre la Russie, envers laquelle il n’avait aucun grief possible, afin que la Maison de Savoie, régnant sur le Piémont, dont Cavour voulait faire la dirigeante d’Italie, améliorât son prestige et son pouvoir de négociation avec la France et la Grande-Bretagne. Si la guerre constitua un outil politique pour Bismarck, il en fut de même pour Cavour.

L’Autriche et la Prusse savaient toutes les deux que l’épreuve de force approchait, et chacune s’y préparait. Bismarck savait qu’il aurait à faire non seulement avec l’Autriche, mais également avec la Confédération germanique. Il ne s’en déroba pas. À sa demande, l’armée prussienne s’était vue réorganisée, par les soldats eux-mêmes, von Roon et von Moltke, et Bismarck estimait disposer de la meilleure armée d’Europe. Mais il voulait s’en assurer doublement. Il acheta les piémontais avec la promesse de la province de Venise, alors détenue par l’Autriche, s’ils entraient en guerre à ses côtés. Il s’était attiré les bonnes grâces de la Russie en refusant de protester avec la France contre les méthodes brutales employées par les russes pour réprimer l’insurrection polonaise de 1863 ; et, enfin, il laissa à penser à Napoléon III qu’il y aurait des morceaux à gagner pour la France à l’issue d’une guerre austro-prussienne, si celle-ci restait neutre. Napoléon III, quant à lui, se voyait très bien intervenir comme médiateur lors des dernières étapes d’un conflit qui aurait certainement affaibli les deux parties.

Bismarck, enfin, trouva moyen, en 1866, de remettre sur le haut du panier le sujet des Duchés Schleswig-Holstein, et la Prusse déclara la guerre à l’Autriche, la Saxe, Hanovre, la Hesse, et au reste de la Confédération germanique. Tout fut bientôt terminé. La Confédération fut facilement vaincue. Les autrichiens se montrèrent plus coriaces, mais leur armée fut finalement vaincue à Koniggratz six semaines après la déclaration de guerre.

Lord Vansittart dit que cette guerre fut “soigneusement façonnée” par Bismarck, et elle le fut ; mais si l’Autriche avait pris le dessus, on aurait sans doute pu en dire autant d’elle. Mais, comme exemple de l’oiseau-boucher universel, qui dévore les autres nations, cette guerre aurait difficilement pu constituer une illustration moins impressionnante. Bismarck ne prit rien à l’Autriche pour lui-même. Hormis la Vénétie qu’il avait promise à l’Italie, il laissa l’Autriche intacte4. En fait, il alla plus loin que cela. Il freina les ardeurs du Roi du Prusse, qui voulait marcher sur Vienne et dicter la paix directement depuis la capitale de l’ennemi vaincu. Bismarck n’avait pas pour projet d’humilier ou d’affaiblir l’Autriche outre-mesure. Son objectif était de détruire les relents de tradition du Saint Empire Romain, en poussant l’Autriche hors du germanisme, d’abolir la Confédération germanique dans sa forme d’alors, et d’annexer Schleswig-Holstein. Bismarck tenait fermement à ces objectifs, mais, une fois acquis, il se montra largement clément envers l’ennemi autrichien.

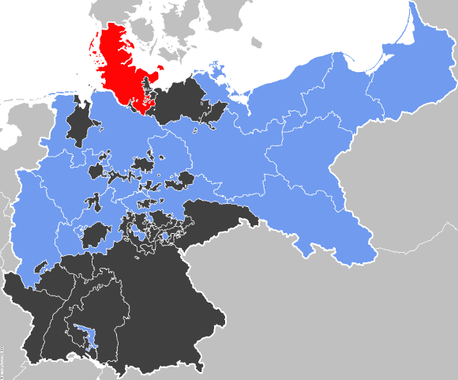

Dans une première étape vers l’unité germanique, Bismarck forma une nouvelle Confédération germanique du nord, qui reconnut la Prusse à sa tête. Il laissa tranquilles les États du Sud et catholiques (la Bavière, la Saxe, Le Wurtemberg, Baden — les États présentant le plus de sympathies envers l’Autriche). Il voulait les intégrer plus tard à son projet de grande Allemagne, mais sentait que le moment n’en était pas encore venu.

Chapitre 4 – L’oiseau-boucher et la France (1870)

Nous en arrivons au troisième acte de la trilogie de six années de “boucherie” prussienne, entre 1846 et 1870. Cette fois, la victime en fut la France, contre laquelle une nouvelle guerre “tout aussi soigneusement fabriquée” fut lancée par Bismarck, qui avait “jaugé la faiblesse de l’Empire français, comme Hitler jaugerait la faiblesse de la République française5”. Mais cette guerre, la guerre franco-prussienne, constitua également le premier acte d’une nouvelle trilogie de conflits entre la France et l’Allemagne. Une expression que l’on retrouvait fréquemment dans la Grande-Bretagne d’après 1945, dans les articles faiseurs d’opinions, ou les lettres de presse, mentionne les souffrances répétées de la France innocente, envahie et torturée par les brutes allemandes à trois reprises en soixante-dix ans. Il en résulte, pour beaucoup de gens, que la France a tous les droits à des assurances en matière de sécurité contre toute nouvelle attaque gratuite et non-provoquée en provenance de son turbulent et agressif voisin d’outre-Rhin. Après tout, trois fois en soixante-dix ans! C’est trop.

Il sera utile de garder à l’esprit cette attitude publique, dans l’examen des trois guerres ayant vu s’affronter la France et l’Allemagne, en 1870, 1914 et 1939. Le présent chapitre porte sur la première d’entre elles.

En général, il est très aisé de comprendre les causes qui amènent aux guerres, en particulier aux grandes guerres. Ces raisons n’ont que bien peu à voir avec les événements contemporains, et constituent le plus souvent un mélange d’anciennes causes avec une crise jouant le rôle de déclencheur. Ce fut le cas pour la guerre qui nous intéresse ici. En 1870, les français se considéraient toujours comme la plus grande nation d’Europe. Depuis deux cents ans, la France était au premier plan en matière de mode, de civilisation, et en matière de réalisations militaires. Elle avait, c’est exact, été vaincue en 1814 et 1815, mais seulement par une grande combinaison de puissances adverses toutes liguées contre elle. Et les dix années précédant ces défaites avaient égrené un chapelet de victoires et de conquêtes, sous Napoléon 1er, qui constituaient une première dans l’histoire. En 1870, un autre Empereur Napoléon occupait le trône de France, et les traditions étincelantes de la grande armée de son illustre oncle guidaient les rêves du neveu. Lui et ses généraux en étaient convaincus : aucune armée d’Europe ne tenait la comparaison face à l’armée française.

Malgré tout, Napoléon III ne pouvait pas rester impassible à la vue de l’expansion de la puissance prussienne, résultant de la guerre austro-prussienne. Comme les anglais, les allemands constituaient les ennemis naturels des français, et la consolidation de tout le nord de la région germanique sous direction de la Prusse ne constituait pas à ses yeux un développement bienvenu. Et Napoléon III avait été chagriné d’assister à une victoire aussi facile de la Prusse sur l’Autriche en 1866. Après avoir prévu de jouer les médiateurs entre les deux adversaires, et avoir espéré des “compensations” territoriales, encouragé en cela par Bismarck, comme prix de sa neutralité dans ce conflit, il avait vu ses espoirs déçus. La Prusse victorieuse n’était pas sortie affaiblie du conflit, et ne prêtait pas l’oreille aux suggestions de douceurs6 émises par la France, ce qui causait beaucoup d’embarras dans les rangs politiques français, et concourait à une baisse sensible de prestige de l’Empereur français dans l’opinion nationale. Au cours des quelques années qui suivirent, la France enchaîna les prétentions territoriales — sur des morceaux de territoire de l’Ouest de l’Allemagne, sur la Sarre, sur le Luxembourg, et même sur la Belgique. Bismarck n’en accepta aucune, mais en classant sans suite chaque exigence française, il anticipait gaiement qu’elle lui serait utile plus tard.

Bismarck s’était résolu à l’idée qu’une guerre contre la France serait inévitable. Il venait d’unifier la moitié des territoires germaniques ; mais il restait l’autre moitié. Les territoires germaniques du Sud n’étaient pas encore dans l’orbite prussienne, et Bismarck était déterminé à y venir. Mais il ne s’attendait pas à ce que la France regarde pacifiquement la puissance allemande s’accumuler de plus en plus. Et il ne pensait pas non plus qu’il pourrait attirer les États germaniques du Sud vers la Prusse sans qu’une guerre étrangère — en particulier envers la France — ne vienne jouer le stimulus pour faire monter leur patriotisme germanique.

Et Napoléon III lui-même allait bientôt trouver une motivation à mener une guerre contre un ennemi européen. En 1862, il s’était montré assez imprudent pour envoyer une expédition au Mexique, en vue de remplacer la République de ce pays par un Empire, sur lequel Maximilien, frère de l’Empereur d’Autriche, devait régner. Le projet s’avéra rapidement reposer sur de très mauvaises compréhensions du sentiment local, et vira au désastre en 1867, après que les États-Unis d’Amérique, à peine sortis des distractions de leur propre guerre civile, ordonnèrent sans ménagement aux armées françaises de se retirer. À peine les français s’étaient-ils retirés que l’Empereur Maximilien fraîchement intronisé fut fait prisonnier et exécuté par ses ennemis.

Les dégâts qu’en ressentit le prestige de la France, ainsi que la position personnelle de Napoléon III, furent immenses ; et parvenu à cette extrémité, il se mit à envisager la possibilité de redorer son blason en cherchant la gloire militaire par une guerre européenne. Ou, plutôt, c’est ce que lui soufflèrent quelques uns de ses conseillers. Napoléon III n’était plus guère qu’un homme malade, souffrant de divers maux qui affectaient énormément son efficacité et sa résolution propres. Mais l’Impératrice ainsi que Gramont, le ministre des affaires étrangères, se faisaient les avocats d’une politique belliciste. Chacun d’eux se montrait confiant quant à l’issue d’éventuelles hostilités, car l’armée française n’était-elle pas assise sur son ancienne renommée, et son efficacité incomparable? Et le chef d’État-Major n’avait-il pas indiqué que l’armée était prête pour la guerre “jusqu’au dernier bouton de guêtre”? C’est donc avec sérénité que pouvait être envisagé un conflit contre la Prusse, et pour l’anticiper, on ouvrit des négociations en vue d’établir une alliance avec l’Autriche, adversaire laminé par la Prusse en 1866.

Pendant ce temps, Bismarck s’employait à consolider la nouvelle Confédération germanique du Nord, et préparait ses projets en vue d’un prochain mouvement, dont il espérait que s’ensuivrait une guerre contre la France. En 1870, il joua une carte très habile. Il fut soudainement annoncé qu’un certain Prince de Hohenzollern, issu de la même maison que les dirigeants de Prusse, venait d’accepter le trône d’Espagne vacant. Peu de doute existe quant au fait que Bismarck tenait les ficelles derrières la candidature du Prince, ce qui présentait deux avantages. Si celle-ci ne débouchait pas sur une guerre entre la Prusse et la France, elle pouvait déclencher une guerre entre la France et l’Espagne, qui du point de vue de Bismarck aurait été presque aussi utile que la première.

À peine le mot de cette candidature s’était-il répandu que la France monta en ébullition. Des diatribes excitées et amères furent prononcées, et l’on parla ouvertement de guerre. Mais au moment où la volatile colère française atteignit son apogée, la situation fut nettoyée : le Prince avait été amené à retirer sa candidature. Les français jubilaient ; et Bismarck sombra dans la mélancolie. Mais comme nous l’avons évoqué, on trouvait un parti de la guerre dans chacun des deux pays, et en France, on y comptait Gramont, le ministre des affaires étrangères. Gramont prit une décision qui avait toute probabilité de précipiter une crise. Insatisfait du triomphe diplomatique français, il fit donner instruction à l’ambassadeur de France en Prusse, qui se trouvait à Ems, lieu de résidence du Roi de Prusse, d’obtenir de Guillaume 1er l’assurance qu’il n’autoriserait plus jamais le Prince à se porter candidat à l’avenir. Le Roi Guillaume refusa évidemment cette demande insultante, quoique sans faire preuve d’incivilité ; mais il fit télégraphier pour Bismarck à Berlin un rapport de l’épisode. Bismarck fit condenser le télégramme en un court communiqué pour la presse, de manière à faire apparaître le refus prussien comme plus brutal qu’il ne l’avait été, le tout sans pour autant modifier la réalité de l’entretien qui s’était tenu entre l’Ambassadeur de France et le Roi de Prusse. Mais qualifier ce résumé de “falsification”, comme Lord Vansittart le fait, constitue une exagération absurde7.

Mais le communiqué de Bismarck suffit à faire bouillir de nouveau le sang français. Une section du cabinet des ministres, Gramont en tête et encouragée par l’Impératrice, poussa à la guerre. L’Empereur et plusieurs ministres restaient partisans de la paix. Ce furent les envolées oratoires du parlement français, et la clameur de la foule parisienne, qui décidèrent de l’issue : on allait faire la guerre. Les rues résonnèrent des slogans “à Berlin!” et “vive la guerre!”. La volonté populaire l’emporta. Tôt le lendemain matin, la France déclarait la guerre à la Prusse.

Si le peuple de Paris avait connu l’état réel de l’armée française, il aurait gardé le silence. Comme instrument de guerre, cette armée se montra très inférieure à une armée prussienne bien organisée, comportant les éléments les plus brillants, et récemment aguerrie. En quelques semaines, les français connurent défaite sur défaite, et à Sedan, l’Empereur Napoléon en personne fut fait prisonnier.

Les britanniques n’intervinrent pas dans cet épisode de guerre. Au moment opportun, Bismarck fit publier la proposition émise précédemment par Napoléon, qui demandait le rattachement de la Belgique à la France. Au vu de la sensibilité des britanniques quant au statut des Pays-Bas, cela fut suffisant pour les faire opter pour le camp prussien8. Une seconde publication des exigences de Napoléon pour un morceau de territoire de l’Ouest de l’Allemagne fut suffisant pour rallier les territoires germaniques du Sud à la Prusse ; et en janvier 1871, l’établissement de l’Empire germanique fut proclamé au Palais de Versailles. Bismarck venait de réaliser son grand projet d’unification des peuples germaniques (hormis l’Autriche) en six courtes années, au moyen de trois guerres qui, mises bout à bout, ne totalisaient même pas une année de combat. Quand la paix fut signée en 1871, Bismarck annexa les régions frontalières d’Alsace et de Lorraine, originellement germaniques, et dont les habitants étaient de langue et de lignage mêlé entre allemand et français.

Voici donc la première des trois guerres qui virent la France sournoisement envahie ou ravagée par l’oiseau-boucher prussien. Il suffit, je crois, de mentionner que c’est la France, et non la Prusse, qui déclara la guerre à l’autre partie, que la guerre était hautement populaire au sein du peuple de Paris, qui, à l’image des généraux français9, croyait que l’armée française n’aurait qu’à marcher droit sur Berlin. Si, comme le dit Lord Vansittart, Bismarck avait jaugé la faiblesse de l’Empire français, les français avaient lourdement échoué à jauger la force de la machine militaire prussienne, et finirent par payer le prix de leur ignorance, et de leur confiance démesurément grossière en eux-mêmes. Et pour ce qui concerne les défaites françaises, ni Bismarck, ni la Prusse, ne sont à montrer du doigt. Les polonais commirent peu ou prou les mêmes erreurs en évaluant l’Allemagne de Hitler et l’armée polonaise en 1939.

La seconde guerre franco-allemande, et donc la seconde invasion de la France, comme on le sait, eut lieu en 1914. Mais avant de nous intéresser à ce conflit, il sera utile de passer en revue les guerres qui eurent lieu entre 1870 et 1914. Si l’on met de côté l’affaire des Légations de Pékin, qui constitua une affaire internationale, les guerres ordinaires sur cette période furent :

- 1877 : la Russie attaque la Turquie

- 1879 : la Grande-Bretagne entre en guerre contre les Zoulous, et en 1882 avec l’Égypte

- 1883 : première guerre entre la Grande-Bretagne et les Boers du Transvaal

- 1894 : déclenchement d’une guerre entre la Chine et le Japon

- 1898 : guerre entre les États-Unis et l’Espagne

- 1899 : deuxième guerre entre la Grande-Bretagne et les Boers — souvent appelée Guerre des Boers –, qui dura 3 années

- 1904 : guerre entre la Russie et le Japon

- 1911 : l’Italie entre en guerre contre la Turquie

- 1912 : les pays des Balkans (Serbie, Montenegro, Bulgarie et Grèce) commencèrent par attaquer la Turquie, puis se battirent entre eux

Qu’en est-il de notre ami l’“oiseau-boucher” pendant cette période troublée ? Assez étrangement, nous trouvons une Prusse préservant la paix avec ses voisins. Entre 1870 et 1914, sur une durée de 44 années, les allemands n’entrèrent en guerre contre aucune autre puissance, alors que la Grande-Bretagne, la Russie, l’Italie, la Turquie, les États des Balkans, les États-Unis et l’Espagne se voyaient tous impliqués dans des conflits. Des principales puissances, seules l’Allemagne, l’Autriche et la France ont les mains propres sur cette période. Les palmes du bellicisme, entre 1815 et l’année 1907 (année où Robert Vansittart, observant les œuvres de l’oiseau-boucher sur la Mer Noire, en vint tout naturellement à penser à l’Allemagne), peuvent être décernées comme suit :

- Grande-Bretagne : 10

- Russie : 7

- France : 5

- Autriche : 3

- Prusse-Allemagne : 3

Examinons à présent les origines de la guerre de 1914, en gardant à l’esprit que la question posée est celle de la culpabilité allemande pour cette guerre, comparativement à la France.

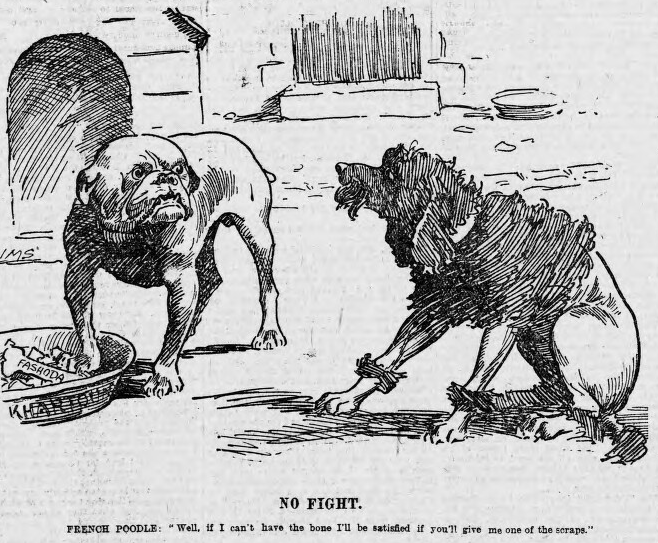

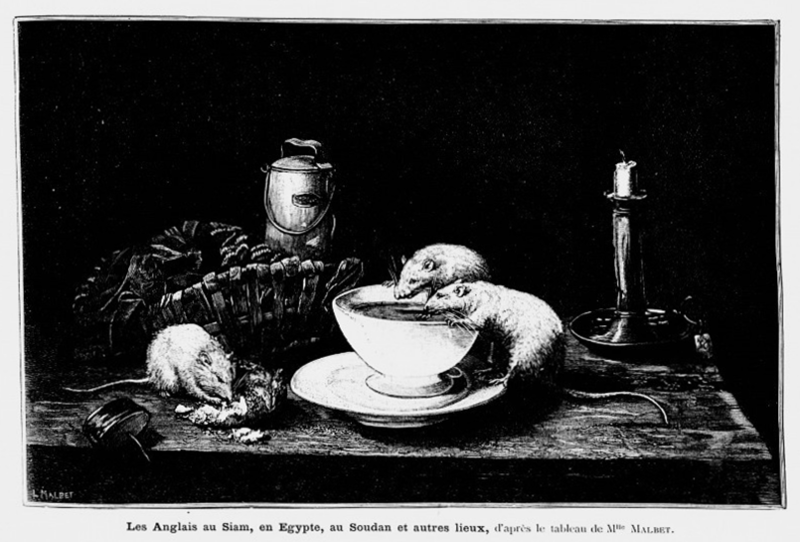

Nous avons déjà fait la remarque qu’à la toute fin du XIXème siècle, la Grande-Bretagne avait fait des avances à l’Allemagne en vue d’une alliance, qui s’étaient vues rejetées, suite à quoi la Grande-Bretagne s’était tournée vers la France. Dans les dernières années avant le rapprochement anglo-français, les relations entre les deux pays étaient très mauvaises, proches d’une zone de danger. La France était très jalouse de la position britannique suprême en Égypte, et en 1898, il s’en était fallu d’un cheveu que l’incident de Fachoda, au Soudan, ne dégénère en guerre ouverte. La Grande-Bretagne, pour sa part, tenait rancœur et soupçons des ambitions françaises au Maroc. L’entente de 1904 résolut ces rivalités, et porta à des conséquences que nous allons examiner ci-après.

|

|

En 1905, après que les britanniques et les français décidèrent d’aplanir leurs différences, la situation politique internationale des puissances européennes était comme suit. L’Europe Centrale était unifiée en une Triple Alliance, constituée de l’Allemagne, l’Autriche et l’Italie. Ni l’Allemagne, ni l’Autriche n’avaient une foi débordante envers la loyauté italienne à l’alliance ; elles estimaient qu’elle quitterait l’alliance si elle trouvait à en profiter. En cela, elles ne se trompaient pas.

L’autre alliance principale était nouée entre la France et la Russie, qui s’étaient alliées en un pacte offensif-défensif, garantissant un soutien mutuel en cas de guerre. La guerre que chacune d’entre elle envisageait était, naturellement, face à la Triple Alliance. Les français ne s’étaient jamais résolus à la perte de l’Alsace et de la Lorraine en 1871. Quoique ces provinces eussent été germaniques au départ, et eussent été acquises par la France en partie par usage de la force, les français montraient une détermination implacable à les récupérer, et faisaient montre par voie de conséquence d’une hostilité implacable envers l’Allemagne. L’alliance franco-russe constituait à cet égard un tremplin naturel. Les russes adhérèrent à cette alliance pour leurs propres raisons, sur lesquelles nous viendrons juste après. Après 1914, la Grande-Bretagne penchait vers le groupe franco-russe, mais ne l’avait pas formellement rejoint. Mais quoi qu’il en soit, on en vint dans les accords diplomatiques à désigner l’association de la Russie, de la France et de la Grande-Bretagne sous le terme de Triple Entente .

|

|

Les deux principales causes de frictions en Europe dans les dix années entre l’entente anglo-française de 1904 et l’éclosion de la guerre totale en 1914 découlaient des ambitions expansionnistes de deux États : la France au Maroc, et la Serbie dans les Balkans.

L’entente franco-anglaise comprenait un accord secret, stipulant que la France laisserait à la Grande-Bretagne les mains libres pour dominer l’Égypte, en échange de disposer des mains libres pour dominer elle-même le Maroc. En public, bien entendu, les puissances de l’Entente ne l’auraient jamais admis. De fait, elles se déclarèrent unies dans leur détermination à préserver l’indépendance du Maroc, mais leur détermination réelle était aux antipodes exactes de cette déclaration.

Les français ne tardèrent pas à prendre avantage de la complicité britannique dans leurs projets au Maroc, et ils furent prompts à définir les premières actions qu’ils allaient mener en vue d’établir un protectorat français sur le sultanat du Maroc. Mais les allemands comprirent rapidement ce qui était à l’œuvre, ce qui empêcha une réalisation facile du projet français. Six ou sept années auparavant, alors que la Grande-Bretagne se montrait plus disposée aux démonstrations d’amitié envers l’Allemagne qu’envers la France, le Foreign Office britannique, alors opposé à l’expansion française au Maroc, avait invité l’Allemagne à prendre possession de plusieurs ports de la côte Atlantique du Maroc, dont celui de Casablanca, afin de contrecarrer les possibles vues françaises. À présent, en 1905, les allemands n’avaient pas plus de sympathie envers ce qu’ils soupçonnaient des intentions françaises que les britanniques n’en avaient montré auparavant. Loin de là. Il ne voyaient aucune raison, et l’on peut facilement le comprendre, à ce que la France s’empare du Maroc, laissant l’Allemagne sans rien. Suivant la manière flamboyante qu’usait l’Allemagne d’alors pour exprimer ses griefs, le Kaiser débarqua à Tanger et prononça un discours incendiaire, qui fit du bruit dans les chancelleries européennes.

Une crise dangereuse éclata immédiatement. Dans quatre ou cinq pays, la presse commença à souffler le chaud, et les États-Majors s’inquiétèrent. Les allemands prirent la ligne raisonnable, consistant à appeler à une conférence internationale, chose que les français refusèrent longtemps. En résultante, les allemands montèrent le ton, et H. A. L. Fisher rapporte que le dirigeant de l’État-Major allemand déclara que le temps était mûr pour une guerre contre la France10. Si tel fut bien le cas, son avis fut préempté par celui d’une autorité supérieure, puisqu’à ce moment-là la guerre n’éclata pas ; et l’exigence allemande qu’une conférence internationale fût organisée pour discuter d’un désaccord international ne peut pas précisément être considéré comme une preuve d’intention belliciste de sa part. Les discours bellicistes n’étaient, au demeurant, pas propres à l’Allemagne. Delcassé, le ministre français, voulait la guerre ; et en Grande-Bretagne, le premier Lord de l’amirauté pressait pour une “Copenhagenization11” de la flotte allemande, par surprise et sans déclaration préalable des hostilités.

En fin de compte, les français cédèrent, et l’on organisa la conférence ; et les allemands comprirent avec consternation qu’ils siégeaient dans une assemblée évidemment fantoche. En fait, la Grande-Bretagne ainsi que l’Espagne avaient signé des accords secrets avec la France, lui accordant la part du lion sur le Maroc. Et l’Italie également, en dépit de son appartenance à la Triple Alliance. La Russie était ouvertement alliée à la France ; et les États-Unis, quoique sans doute pas totalement au courant des accords clandestins sur le Maroc mentionnés ci-avant, présentaient de forts liens d’amitié avec la France, qui incitèrent le Président et le département d’État à soutenir le point de vue français sur toute question ne portant pas à conséquence quant aux intérêts étasuniens, comme tel était le cas. Les plus petites nations représentées à cette conférence tendirent à soutenir la majorité des grandes puissances, et s’alignèrent avec la France. L’Allemagne fut laissée en minorité absolue, et connut une défaite diplomatique cuisante. Seuls l’Autriche et le Maroc votèrent comme elle ; et il n’est sans doute pas totalement insignifiant que ce dernier pays, qui après tout était le plus concerné, se prononçât en faveur des propositions allemandes.

Quoi qu’il en soit, les français prirent du retard par rapport à leurs objectifs finaux, et il leur fallut cinq années de plus pour qu’ils se sentent prêts pour l’acte final d’occupation militaire de la capitale marocaine, et le contrôle du pays12. On trouva, bien entendu, des excuses pour justifier l’expédition qui prit la mer pour Fez en 1911. Mais les allemands ne leur prêtèrent pas foi, et considérèrent l’expédition comme une violation des conditions auxquelles la France avait souscrit en participant à la Conférence de 1906 — et violation il y eut, cela ne fait aucun doute. Une fois de plus, les allemands employèrent un moyen spectaculaire pour manifester leur désaccord. Ils envoyèrent un vaisseau de guerre dans le port marocain d’Agadir.

Cette méthode respectée se trouve être également celle de la Grande-Bretagne pour affirmer ses droits, mais quand l’Allemagne la mit en œuvre, elle déclencha une tempête. Une fois de plus, on frôla la guerre, et c’est à cette occasion que M. Lloyd George prononça le discours de défi envers l’Allemagne que nous avons mentionné au chapitre premier. M. Lloyd George énonça que les intérêts vitaux britanniques étaient mis en péril par la présence d’une canonnière allemande sur la côte Atlantique du Maroc. Il lui était de toute évidence sorti de la mémoire qu’à peine quelques années auparavant, la Grande-Bretagne avait bel et bien invité l’Allemagne à menacer ses propres intérêts en employant cette méthode exacte.

M. Lloyd George se trouvait tout autant dans l’erreur pour ce qui concerne les intentions allemandes. Le fait est bien accepté aujourd’hui que l’Allemagne n’avait aucune intention de s’emparer d’un port marocain, que ce soit en vue de menacer la position maritime britannique, ou non13. L’Allemagne était prête à voir la France s’emparer du Maroc ; mais si tel était le cas, elle voulait obtenir quelque compensation de sa part. L’Allemagne s’était présentée bonne dernière dans la ruée vers les territoires africains, mais elle ne voyait aucune raison à ne pas en avoir sa part, et l’auteur du présent ouvrage peut au moins éprouver quelque sympathie pour elle dans ce sentiment. La Grande-Bretagne, après tout, avait en 1904 échangé le Maroc contre l’Égypte. À présent, en 1911, l’Allemagne était prête à échanger le Maroc pour une partie du Congo, et la canonnière envoyée à Agadir ne fut rien de plus que sa manière d’annoncer qu’on ne pouvait pas l’ignorer dans la division des territoires africains. Répétons-le, cela ne semble pas une attitude déraisonnable.

En fin de compte, la crise d’Agadir se résolut par une négociation directe entre la France et l’Allemagne, sur une base Congo-contre-Maroc. Aucune preuve n’établit que l’Allemagne recherchait la guerre à travers ce sujet, et l’ambassadeur de Russie à Berlin signala à l’époque que le Kaiser était déterminé à éviter la guerre. L’une des attitudes les plus provocantes et dangereuses fut incontestablement celle de la Grande-Bretagne, avec le notable discours de M. Lloyd George et les assurances répétées de Sir Edward Grey à la France que le Royaume-Uni la soutiendrait “jusqu’au bout”.

Nous pouvons à présent nous tourner vers l’autre point de crise, situé à l’autre bout de l’Europe – les Balkans. C’est la Serbie qui y jouait les trouble-fêtes, encouragée en cela par la Russie. Les peuples des Balkans sont d’origines diverses, mais les serbes et les bulgares étaient des slaves, apparentés aux russes. Les plus nombreux, et peut-être les plus énergiques, étaient les serbes, qui habitaient une vaste zone au nord de la Grèce, s’étendant vers le Nord-Ouest, parallèlement à la Mer Adriatique, vers la Vénétie. Cette région s’était, dans le passé, vue divisée entre les Empires Romains Occidental et Oriental, le premier basé à Rome, et le second à Constantinople. Les turcs ottomans avaient renversé l’Empire Oriental en 1453, et s’étaient étendus en Europe dans la direction Nord-Ouest jusqu’à atteindre les portes de Vienne, au XVIIème siècle, où leur avancée fut arrêtée. Commença alors leur déclin, et au cours des deux siècles et demi qui suivirent, ils furent peu à peu repoussés, et certains des territoires qu’ils y perdirent passèrent entre les mains de l’Autriche. Mais à l’aube du XXème siècle, la plus grande partie des Balkans, dont la Thrace, l’Herzégovine, la Bulgarie, la Bosnie, et l’Albanie, restaient des possessions de la Turquie.

Parmi celles-ci, la Bulgarie était en pratique indépendante, et la Bosnie ainsi que l’Herzégovine se voyaient administrées par l’Autriche. Mais dans les régions de Thrace et de Macédoine contrôlées par les turcs, la mal-gouvernance aurait difficilement pu être pire, il s’agissait d’une épopée de corruption, d’inefficacité stagnante, et les massacres y étaient fréquents. Le temps ne pouvait qu’amener les États chrétiens des Balkans à venir délivrer leurs co-religionnaires de la brutalité et de la mauvaise administration prodiguées à eux par la Turquie.

Les serbes, qui avaient gagné leur indépendance définitive du Sultan en 1878, n’étaient pas intéressés que par jeter les turcs hors d’Europe. Ils avaient également des vues sur l’Autriche. L’Empire autrichien pourrait bien devenir, à leur avis, le deuxième “homme malade d’Europe”, après que l’Empire Ottoman aurait expiré ou se serait vu porter le coup de grâce.

L’Empire autrichien (ou pour mieux dire, austro-hongrois) constituait, comme nous l’avons décrit au chapitre précédent, un méli-mélo de groupes raciaux mélangés. L’Autriche en soi était teutonique. Au Nord, la Bohème, principalement peuplée de tchèques, d’allemands et de slovaques. À l’Est, les hongrois Magyar, et au Sud ainsi qu’au Sud-Est, longeant l’Adriatique, on trouvait slovènes et croates, considérés par les serbes comme des camarades slaves. Les serbes ultra-nationalistes de Belgrade prévoyaient de longue date une unification avec les slaves au Sud-Adriatique pour constituer une grande Serbie.

La Russie, patrie des slaves, considérait naturellement d’un bon œil ces aspirations serbes, et ce d’autant plus que cela signifiait l’émergence d’un allié serbe contre l’ennemi traditionnel voisin de la Russie, l’Autriche. La Russie établit donc des relations de proximité avec le gouvernement de Serbie, et l’encouragea autant qu’elle le put dans ses visées expansionnistes. La Russie trouverait également avantage à voir l’Autriche démembrée du fait d’une Serbie soutenue par elle. Cela lui laissait entrevoir un contrôle, auquel elle aspirait depuis longtemps, sur le Bosphore et les Dardanelles.

Mais il fallait du temps à la Russie, comme à la Serbie, avant d’être prêtes à lancer une campagne anti-autrichienne. La Russie avait beaucoup souffert de la guerre de 1904-1905 contre le Japon, et ne disposait pas des capacités de récupération pour soutenir la Serbie dans une guerre européenne majeure avant plusieurs années. Les serbes devaient commencer par s’assurer de l’élimination de toute possible intervention de l’armée turque avant de pouvoir s’en prendre à l’Autriche ; et l’armée turque, le passé l’avait montré, n’était pas quantité négligeable.

Les autrichiens, grâces à leurs services de renseignements, connaissaient les intentions hostiles et agressives de la Serbie, et la complicité qu’y associait la Russie. Ils se trouvaient face à un problème difficile. Le temps ne contribuerait pas à renforcer l’Autriche, alors que la Russie et la Serbie allaient gagner en force avec les années. Si l’Autriche attendait d’être attaquée, elle jouait le jeu de ses ennemis, qui pourraient dès lors la frapper au moment de leur choix. L’alternative était de lancer une guerre préventive contre la Serbie avant que la Russie ne soit prête à la guerre, et de porter à la Serbie un coup dont elle ne pourrait pas rapidement se remettre. Mais cette ligne d’action portait bien entendu le risque d’une déflagration générale de l’Europe, et exigeait dans tous les cas le concours de l’Allemagne, qui n’était pas assuré.

On trouvait en Autriche des fervents défenseurs d’une guerre préventive contre la Serbie ; mais ils ne réussirent pas à prendre le dessus avant que les serbes ne se mettent en mouvement. En 1912, la ligue balkanique constituée de la Serbie, de la Bulgarie et de la Grèce frappa la Turquie. Les turcs furent rapidement défaits, et renvoyés presque jusque Constantinople, mais le traité de paix leur accorda une mince bande de terre permettant d’assurer la défense de la ville.

L’armée turque n’était dès lors plus une gêne. S’ensuivit une guerre entre les vainqueurs des Balkans, pour se partager les gains. De ce deuxième conflit également, la Serbie sortit victorieuse. Il lui faudrait du temps pour se remettre de ses efforts, mais le terrain était prêt pour sa prochaine action, qui porterait cette fois contre l’Autriche.

Voir les chapitres précédents : chapitres 1 et 2

Notes

- … Danemark1

- Black Record , p. 24

… Frederick2un héritier mâle, mais défini suivant la lignée féminine, NdT

… riche3en français dans le texte, NdT

… intacte4Il se montra plus sévère envers les États hostiles de la Confédération germanique, dans la poursuite de sa politique d’unification ; Hanovre, Hesse-Cassel, Nassau et Francfort se virent annexées par la Prusse

… française5 Black Record , p. 24

…douceurs6en français dans le texte, NdT

… absurde7Nous joignons en première appendice les textes du télégramme envoyé par le Roi Guillaume et du résumé établi par Bismarck

… prussien8Voir en appendice IV, où une opinion contemporaine est développée sur le sujet FIXME

… français9Lord Bryce, dans son ouvrage Holy Roman Empire , exprime l’opinion que les français apparaissent comme les agresseurs (p. 473)

… France10H. A. L. Fisher, History of Europe , Vol. III, p. 1082

… Copenhagenization11Il s’agit d’un terme militaire naval, consistant à prendre possession de l’ensemble des vaisseaux de l’ennemi, NdT

… pays12Hormis la petite zone espagnole

… non13En réalité, un port allemand sur la côte Atlantique du Maroc aurait très rapidement été repris par les britanniques ou par les français peu après le déclenchement d’une guerre, chose à laquelle M. Lloyg George oublia de réfléchir. M. Churchill commit la même erreur en 1940 au sujet de Dakar

Note du Saker Francophone Nous publions notre traduction du livre de Russell Grenfell, en 1953, sous le titre "Haine Inconditionnelle". L'ouvrage traite de géopolitique de l'Europe du XIXème - XXème siècle, et (surtout) analyse les grossières erreurs politiques britanniques ayant entraîné le Royaume-Uni dans les guerres mondiales. Ce livre est décapant, rafraîchissant, et très instructif. Le livre en anglais est proposé par Ron Unz à la lecture ici. Quand nous l'aurons finalisé, l'ouvrage au format PDF sera mis en ligne ici.

Traduit par Vincent, relu par San pour le Saker Francophone

Ping : Une théorie plausible sur les méthodes de Jeffrey Epstein – Le Saker Francophone – DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE

Ping : Russell Grenfell – Haine Inconditionnelle – Chapitres 3 et 4 – Le Saker Francophone – DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE