Même dans les pages du Wall Street Journal, on commence à parler de l’État Profond étasunien. Pour l’imposer comme un fait accompli ?

Par Carl J. Schramm – Le 4 décembre 2019 – Source Wall Street Journal

L’enthousiasme à l’égard de l’entrepreneuriat se retrouve maintenant dans tous les coins de la société, même, semble-t-il, au sein de la bureaucratie fédérale. Témoignages après témoignages, lors de l’enquête sur la destitution de Trump par la Chambre des représentants, le mois dernier, on a parlé de « l’interagency« , une organisation gouvernementale informelle qui, nous le savons maintenant, a un pouvoir énorme pour établir et appliquer la politique étrangère américaine.

Le premier à témoigner devant le House Intelligence Committee, George Kent, fonctionnaire du département d’État, semble concevoir l’interagency comme la source première d’un consensus en matière de politique étrangère. La décision alléguée à M. Trump de refuser l’aide militaire à l’Ukraine s’écartait de ce consensus et constituait, pour M. Kent, une preuve prima facie qu’elle était malavisée.

Ensuite, l’ambassadeur William Taylor a déclaré au comité que c’était «l’opinion unanime de tous les niveaux de l’interagency» que cette aide devait reprendre sans délai. Puis Fiona Hill, une ancienne responsable du Conseil national de sécurité, a renforcé la donne en admettant à quel point elle était bouleversée que Gordon Sondland, ambassadeur du président Trump auprès de l’Union européenne, ait établi une approche « alternative » pour aider Kiev. « Nous avons un processus inter-institutions solide pour traiter avec l’Ukraine», a-t-elle dit.

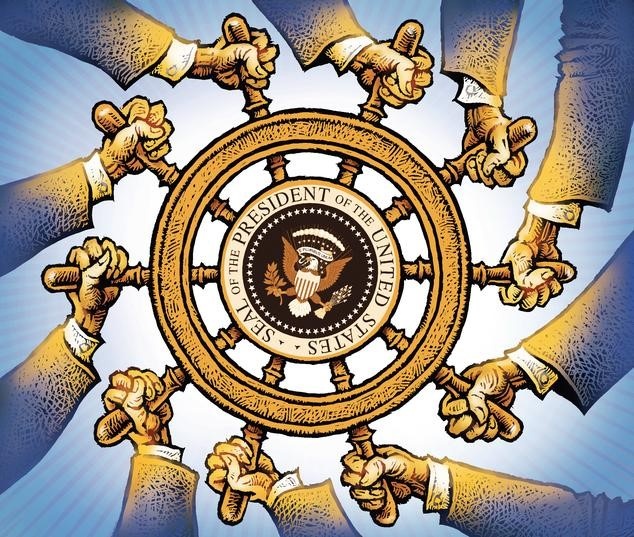

Qu’est donc cette interagency, et pourquoi ses directives devraient-elles guider la conduite des professionnels américains de la diplomatie et de la sécurité nationale ? La Constitution confère au président le pouvoir d’établir la politique de défense et la politique diplomatique. Alors d’où vient cette interagency ?

J’en ai entendu parler pour la première fois à Bagdad, en 2009. J’y étais dans le cadre d’une délégation du Council on Foreign Relations. Alors qu’un général de l’armée américaine nous expliquait comment la guerre se déroulait, il a parlé de cette interagency comme étant la source de la stratégie qu’il devait mettre en œuvre. Naïvement, je lui ai demandé pourquoi il n’agissait pas selon les ordres de ses supérieurs militaires ou du secrétaire à la Défense.

Il a expliqué que les guerres américaines étaient guidées par une philosophie « pangouvernementale ». Incroyablement, il a expliqué que la guerre ne pourrait être gagnée sans, entre autres, l’Agence des États-Unis pour le développement international et les ministères de l’Agriculture, du Commerce, de la Santé et des Services sociaux, de la Justice et du Travail. L’Irak avait besoin d’une expansion économique, d’une agriculture moderne, de statistiques sur les entreprises, de nouveaux hôpitaux, d’un système judiciaire opérationnel et de réglementations du travail. La stratégie élaborée par l’interagency n’était rien de moins qu’un engagement sur le long terme pour bâtir une nation – précisément ce que le président George W. Bush avait rejeté dans sa campagne en 2000.

Les accords de coopération entre institutions existent depuis des décennies. Le ministère de la Justice, par exemple, a des programmes d’interdiction des opioïdes qui l’obligent à collaborer avec le ministère de la Sécurité intérieure. Il existe aujourd’hui un dictionnaire de plus de 12 500 termes officiels pour guider les bureaucrates dans la rédaction de contrats entre institutions qui réorientent les fonds fédéraux affectés aux divers ministères. Souvent, ces initiatives interministérielles conçues par des bureaucrates sont inconnues du Congrès. Il est difficile d’imaginer que le pouvoir législatif ne s’opposerait pas à ces dispositions, si seulement il en avait connaissance.

Lorsque la guerre contre le terrorisme a commencé, avec toutes les activités secrètes qu’elle exigeait, les cadres professionnels du corps diplomatique, de l’armée et des nombreux services de renseignement du pays ont réussi à transformer les accords de coopération inter-institutions qui existaient depuis la guerre froide en un organisme de facto – une bureaucratie largement informelle et virtuelle – avec le pouvoir, si nécessaire, de définir et d’exécuter une politique étrangère contraire aux intentions du Président et du Congrès.

Le témoignage du mois dernier devant le Comité du renseignement a mis en lumière ce club dont les membres sont un gouvernement fantôme permanent accrédité par des dynasties familiales, des écoles élitistes [Ivy League, NdSF] et des professionnels de la bureaucratie. Ce pedigree commun forme leur point de vue sur la façon dont l’Amérique doit interagir avec le reste du monde. Les esprits dogmatiques de cette interagency semblent partager un malaise commun envers un président qui ne pourrait probablement pas donner une bonne définition du soft power, qui ne souhaite pas être le centre de l’attention au forum de Davos, et qui ne sait pas que Francis Fukuyama a décidé que l’Histoire était terminée.

Les audiences de destitution auront au moins servi à quelque chose, à démontrer qu’une cabale de fonctionnaires non élus façonne de leur propre chef des aspects profonds de la politique étrangère américaine. Aucun statut ne prévoit que le président ou le Congrès déléguera son autorité à un groupe de travail secret formé en grande partie à l’initiative de bureaucrates entrepreneurs, même s’il s’agit d’experts locaux, expérimentés dans les affaires diplomatiques et militaires et motivés par ce qu’ils considèrent comme les meilleurs intérêts du pays.

Quelle que soit l’issue du psychodrame de la destitution, le Congrès aurait de bonnes raisons d’adopter une législation complète, semblable à la loi Goldwater-Nichols de 1986, qui créerait des structures plus efficaces et des processus transparents au sein du ministère de la Défense. Les Américains méritent de savoir qui est réellement responsable de l’élaboration de la politique étrangère de leur pays. L’interagency, si elle est vraiment nécessaire, devrait avoir un président nommé par le Président, et ses décisions, tout comme les procès-verbaux autrefois secrets de la Réserve fédérale, devraient être publiées, avec des exceptions limitées quand nécessaires, pour que tout le monde puisse les connaître.

C.J. Schramm

Traduit par Wayan, relu par San pour le Saker Francophone

Ping : La partialité des médias américains crée une fausse image de la Russie – Le Saker Francophone – DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE

Ping : L’Amérique est sur la corde raide – Le Saker Francophone – DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE

Ping : Coups d’état, révolutions colorées, 11 septembre, terrorisme, guerre perpétuelle, pandémies bidons… Qu’est-ce que l’état profond ? | Resistance71 Blog