Même le vide a ses raisons, que la raison n’ignore pas. Il y a bien un message véhiculé par nos sociétés modernes, que nous devons décrypter

Ne regardez pas en arrière. Film de Dan Fogelman avec Al Pacino 2015

Par Marc Rameaux – Le 24 mai 2016 – Source letroisièmehomme

Le sens porté par le néo-libéralisme n’est pas explicite. Il n’a jamais été rédigé, nul père fondateur n’en a écrit le manifeste, et certainement pas les fondateurs du libéralisme politique, Smith, Tocqueville, Popper ou Aron, dont nous verrons qu’ils sont à l’exact opposé du néo-libéralisme. Tentons maintenant de ramener à la lumière ce qui fonde l’inconscient collectif du néo-libéralisme, pouvant se résumer en quelques propositions qui ne sont en rien vides de sens. Nous en avons identifié quatre, sans prétendre être exhaustif. Nous appellerons chacune de ces propositions des «pierres de sens», afin de marquer que bien loin d’être une ère du vide, le post-modernisme est porteur d’un sens dont nous ne devons pas lâcher le fil des raisons. Voici la deuxième pierre...

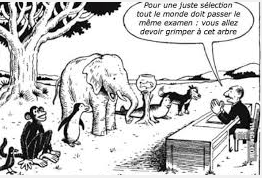

Le laisser-faire engendre la méritocratie

La défense de la méritocratie n’a évidemment rien de choquant, étant au contraire l’une des conquêtes essentielles de l’ère moderne. Le néo-libéralisme l’invoque d’autant plus à loisir, qu’elle est une idée simple et de bon sens et qu’elle fut l’un des premiers buts du libéralisme politique. Il n’y a rien à objecter à la courte maxime «que le meilleur gagne !», car elle représente le juste équilibre entre les aspirations personnelles de chacun et l’accès collectif et démocratique à l’ascenseur social.

La défense de la méritocratie n’a évidemment rien de choquant, étant au contraire l’une des conquêtes essentielles de l’ère moderne. Le néo-libéralisme l’invoque d’autant plus à loisir, qu’elle est une idée simple et de bon sens et qu’elle fut l’un des premiers buts du libéralisme politique. Il n’y a rien à objecter à la courte maxime «que le meilleur gagne !», car elle représente le juste équilibre entre les aspirations personnelles de chacun et l’accès collectif et démocratique à l’ascenseur social.

Historiquement, la méritocratie fut le premier coin enfoncé à destination de l’arbitraire monarchique ou aristocratique. Dès lors qu’un homme – quel qu’il soit – pouvait justifier qu’il savait être l’un des meilleurs dans son activité, nul privilège de naissance n’avait un droit légitime à s’y opposer.

Lorsque la philosophie politique défend la struggle for life et la compétition à tout crin entre individus, elle oublie que le but premier des libéraux historiques était de mettre à bas des privilèges arbitraires, non de prôner l’affrontement permanent des individus comme l’alpha et l’oméga de l’organisation sociale.

Lorsque la philosophie politique défend la struggle for life et la compétition à tout crin entre individus, elle oublie que le but premier des libéraux historiques était de mettre à bas des privilèges arbitraires, non de prôner l’affrontement permanent des individus comme l’alpha et l’oméga de l’organisation sociale.

Comme à l’habitude, ce sont de petits et imperceptibles glissements de sens qui ont modifié profondément la nature de notre société. Car si le socle méritocratique est une fondation indubitable et doit le rester, croire qu’il émergera naturellement d’un laisser-faire complet de la lutte entre individus est déjà une toute autre thèse, qu’un examen trop rapide nous fait voir proche de la première.

Lorsque l’on commence à approfondir la question de façon concrète, l’on s’aperçoit que le principe méritocratique non arbitré mène à des effets pervers, aboutissant à l’inverse du but initialement poursuivi.

Les théoriciens trop abstraits négligent toujours les effets pervers, ces forces contraires qui apparaissent en accompagnement de n’importe quel phénomène, comme les courants de Foucault s’opposent à la cause qui leur donne naissance dans un système de freinage.

Celui qui a étudié la physique ou la thermodynamique aura l’avantage de se douter que de tels phénomènes peuvent aussi apparaître dans les organisations humaines. Notamment, il sera exercé au fait que lors de l’étude d’un liquide, des phénomènes inédits apparaissent lorsque de grands volumes rentrent en jeu : ils ne sont pas la simple répétition de ce qui se produit sur de petits volumes, des systèmes locaux pouvant apparaître à grande échelle.

De même, dans de grandes organisations humaines, l’application d’un principe peut mener à son exact contraire, si elle n’est pas maîtrisée. Pratiquer la philosophie politique réelle, la sociologie des organisations réelle ou le management réel d’entreprise, c’est aller au-delà de ces grands principes de surface et entrer dans l’analyse fine des phénomènes contraires qui les accompagnent, pour comprendre comment ils apparaissent.

Dans toute grande société, l’application d’un principe est inévitablement accompagnée de son travestissement et de la perversion de ses objectifs. Sans arbitrage interventionniste, l’effet contraire peut éventuellement surpasser l’effet initial, aboutissant à des conséquences inverses de celles désirées, d’autant plus difficiles à combattre qu’elles se sont travesties de la même noblesse de buts.

Concrètement, dans le cas de la méritocratie, sa version pervertie est simple à comprendre : au-delà d’une certaine échelle d’organisation, il sera plus profitable et mieux reconnu de s’accaparer le travail, l’engagement et l’excellence des autres, que d’en faire preuve soi-même.

Ce détournement du sens premier de la méritocratie est rendu possible par le fait qu’à grande échelle, il est beaucoup plus difficile de discerner l’apparence de la réalité concernant la santé d’une société ou la réussite d’un projet. Les plus roublards en joueront à leur profit, devenant des professionnels de la communication permettant de se mettre en avant et y investissant tout leur temps, plutôt que des hommes capables de réalisations véritables.

Cet effet induit n’est pas seulement une anecdote cocasse de la vie d’entreprise. Il est au fondement d’un modèle d’organisation indispensable à la compréhension du monde moderne : la mafia. Beaucoup de gens se méprennent quant à la nature de la mafia, n’y voyant qu’une forme organisée de la criminalité.

Préalablement à cela, toute mafia est d’abord fondée sur un racket des accomplissements des autres. C’est là le point commun entre la mafia au sens propre, et les grandes organisations ne franchissant pas la limite de la criminalité légale, mais opérant selon le même principe. Lorsque des baronnies se forment dans de grandes sociétés ou au sein d’un gouvernement, c’est d’ailleurs bien le terme de mafia qui commence à être employé, au-delà d’un certain seuil de décence commune, avec un flou quant au franchissement de la limite du crime, se produisant parfois au sein d’organisations tout à fait officielles.

La mafia est un mode d’organisation dont la connaissance est essentielle à la compréhension de l’économie réelle. Sa prise en compte n’apparaît dans aucun cours d’économie théorique, ce qui est une grande lacune expliquant la faillite de la science économique. La mafia est un facteur d’explication de premier ordre du fonctionnement de l’économie de marché.

Dans Gomorra, Roberto Saviano décrit ainsi par quel mécanisme un designer d’exception de la mode italienne, est pillé de la reconnaissance de ses créations par des hommes bien plus médiocres que lui, mais doués d’une seule compétence, celle du racket du travail et de la reconnaissance d’autrui, bien plus pervers que le simple racket de biens personnels.

Si Saviano a fait autant parler de lui – car ce n’était pas le premier livre consacré à la mafia – c’est parce qu’il ne s’est pas contenté de décrire les agissements criminels de l’honorable société. Il en a dévoilé les modes de fonctionnement, et parce que ceux-ci correspondent à une dérive tendancielle de n’importe quelle économie de marché, la portée de son propos dépasse largement la simple structuration du crime : Gomorra n’est pas qu’un témoignage, c’est un ouvrage qui nous livre les clés du monde moderne et de son univers mental.

La mafia n’est pas une fatalité de l’économie de marché : elle en est un atavisme lourd qui peut être combattu et auquel il est possible de remédier, mais au prix d’une vigilance de tous les instants. Les critiques simplistes et primaires de l’économie de marché (communisme, gauchisme et anticapitalismes de tous poils) voient l’apparition fréquente des mafias dans notre monde post-moderne comme un alibi trop facile à leur absence de réflexion : il leur est aisé de décréter que «tout est pourri» et de s’auto-décerner un label de justicier allant châtier un ordre inique.

Je suis un homme d’entreprise, et sais apprécier les accomplissements que nous devons aussi à l’économie de marché. Bien orientée, elle n’a pas son pareil pour libérer les énergies humaines. Le monde de l’entreprise – y compris tel qu’il est aujourd’hui – recèle toujours des qualités louables et remarquables, qu’il ne faut pas perdre avec la légitime critique des formes dégénérées du capitalisme.

L’erreur que commettent tous ceux qui prônent un retour à une économie dirigiste ou planifiée, est de sous-estimer l’incontournable puissance de l’auto-organisation du marché. Telle un organisme vivant, l’auto-organisation est bien mieux capable d’absorber et de tirer parti des combinatoires complexes d’événements, de rencontres et d’opportunités du monde moderne, que ne pourra le faire n’importe quelle économie planifiée.

L’erreur que commettent à leur tour les néo-libéraux, estimant que le laisser-faire complet de l’auto-organisation suffira, est d’ignorer que, laissée à elle-même, l’économie de marché aboutira infailliblement à un mode d’organisation mafieux. La pratique de l’économie réelle n’est donc ni celle du dirigisme, ni celle du laisser-faire. Elle consiste à laisser agir les mécanismes de marché, mais à pratiquer sans cesse un interventionnisme vigoureux pour en corriger la dérive atavique : son écoulement vers la mafia.

Pour reprendre à nouveau une analogie issue des sciences physiques, la mafia est un attracteur puissant et incontournable de toute économie de marché, un puits de potentiel majeur indispensable à la cartographie du monde économique : dès lors que l’on pratique le capitalisme, sa pente se fera constamment sentir. Le gauchisme voit dans cette forme dégénérée une fin inéluctable, et le néo-libéralisme quant à lui l’ignore ou plutôt feint de l’ignorer.

Le jeu véritable de l’économie n’est pas la recherche d’un équilibre où les mécanismes de marché nous conduiraient. C’est une lutte incessante et acharnée pour se maintenir hors de l’équilibre funeste qu’est la mafia, comme un homme lutte pour maintenir sa tête hors de l’eau. Il faut se débarrasser définitivement de cette chimère que sont les théories de l’équilibre en économie, qui constituent pourtant l’armature principale de la plupart des travaux universitaires et le soubassement intellectuel du néo-libéralisme.

L’économiste Steve Keen dans L’imposture économique leur a probablement porté les coups décisifs qu’elles méritaient. Mais il manque encore à la science économique son Ilya Prigogine, celui qui décrira la véritable pratique de l’économie de marché comme celle de systèmes hors de l’équilibre, les fameux systèmes dissipatifs de Prigogine, luttant en permanence contre l’entropie pour maintenir un fonctionnement viable.

Le raisonnement néo-libéral n’a jamais eu la force de pousser jusqu’au bout son analogie avec le monde du vivant, avec les systèmes biologiques. S’il l’avait fait – mais il est trop souvent sous-cultivé pour cela – il saurait que dans le monde biologique, l’équilibre c’est la mort. En économie de marché, l’équilibre maximal, aussi stable qu’il est effrayant, est la mafia.

La mafia n’est nullement l’essence du capitalisme, mais elle en est un acteur négatif puissant, exerçant une attraction forte permanente. L’économie de marché bien dirigée consistera donc à laisser agir les mécanismes de marché, mais à les accompagner constamment de forts correctifs interventionnistes pour éviter leur dégénérescence. Toute description de l’économie qui ne fera pas figurer cette lutte constante entre le dévers de l’attracteur principal qu’est la mafia et les efforts faits pour se maintenir hors de son champ, manque l’essentiel de ce qu’il faut comprendre.

En pratique, l’attraction mafieuse fait constamment sentir ses lignes de force dans l’entreprise, par le fait que les stratégies d’usurpation du mérite d’autrui pour gravir les échelons, seront constamment pratiquées. Une grande partie de l’énergie dans le monde de l’entreprise est consacrée à jouer à ces jeux de vol et de racket, plus qu’à produire de la valeur. Tout ceci est fort bien écrit dans l’œuvre de Saviano, ainsi que son extension du domaine de la lutte mafieuse à la lutte interne dans l’entreprise.

L’accompagnent tout le folklore et la mentalité du post-modernisme : narcissisme, court-termisme, obsession de connaître son heure de gloire à n’importe quel prix, même lorsqu’elle ne dure que 5 minutes, détruisant si nécessaire au passage la vie des autres voire la sienne propre.

L’économie ne peut ainsi se passer de «rentrer dans la fournaise» comme y invite Prigogine. Le formalisme de la macro-économie, ne voyant dans les entreprises qu’une réduction à leurs fonctions de production, ne peut discerner celle qui parvient au même résultat qu’une autre avec un fonctionnement interne radicalement différent, et manque pour cette raison d’anticiper les succès comme les chutes des sociétés.

«Rentrer dans la fournaise», c’est pratiquer la micro-économie, comprendre les jeux d’acteurs en employant tout l’arsenal de la théorie des jeux, ceux où coopération et trahisons s’alternent dans des structures fines, allant jusqu’à modéliser la psychologie de chaque acteur. Celui qui ne sait pas que nombre de décisions critiques du monde de l’entreprise dépendent de tels facteurs, ne l’a jamais connu sérieusement.

La description selon Saviano présente un autre avantage : celle de rendre compte de la médiocrité croissante des personnes arrivant aux postes élevés de la décision économique ou politique, phénomène récemment bien décrit par le philosophe Alain Deneault, et qui bénéficie de la force de l’observation directe. Le culte de la personnalité ridicule dont font l’objet les patrons du CAC 40, ainsi que leurs rémunérations délirantes, sont d’autant plus extrêmes qu’elles doivent cacher leur misérable indigence.

La bonne santé d’une entreprise dépend rarement de son PDG – à l’exception de plus en plus rare de véritables capitaines d’industrie tels que Fabrice Brégier, actuel patron d’Airbus – mais de quelques personnages clés rarement concentrés dans les étages les plus élevés de l’organigramme. Ce sont les hommes qui ont compris le jeu véritable de l’économie, et la lutte incessante pour éviter l’appel de la bonde mafieuse. Leur moyen préféré est souvent de recréer une petite entreprise dans la grande, afin de préserver ce qui reste de l’esprit d’entreprise au milieu d’un mouvement d’ensemble drainé vers la dégénérescence politique.

C’est ce réalisme qui ne fut pas pardonné à Saviano, et lui vaut maintenant encore de voir sa tête mise à prix par les hiérarques de l’honorable société. Car Saviano a fait bien pire que révéler les agissements des chefs mafieux : il les a désacralisés, en les dépeignant non comme de redoutables et machiavéliques manipulateurs, mais en combinards plutôt minables. La véritable critique du néo-libéralisme ne consiste pas en une protestation militante et primaire contre une caste redoutable, ce qui ne ferait que la renforcer, mais à la tourner en ridicule.

Il faut enfin signaler que cette référence à la mafia n’invite en rien à rejoindre les habituelles thèses complotistes et conspirationnistes qui polluent les réseaux sociaux. Contrairement aux apparences, décrire le fonctionnement du néo-libéralisme comme un rapport particulier avec l’organisation mafieuse, est au contraire le meilleur remède au complotisme, encore faut-il penser correctement ce qu’est la mafia.

Contrairement aux idées reçues, la formation des mafias n’est pas réalisée par un complot machiavélique ourdi par quelques puissants parrains. C’est là le fonds de commerce des théories complotistes, qui ne font qu’étendre cette imagerie aux pouvoirs politiques et économiques traditionnels et créent un univers d’intrigues ourdies dans l’ombre par de puissants manipulateurs. Il s’ensuit l’habituelle antienne de la lutte héroïque des petits contre les puissants, et les pseudo-révolutions lancées par des justiciers de pacotille s’autorisant tout et n’importe quoi, à partir du moment où ils se sont eux-mêmes adoubés pour la lutte contre le pouvoir inique.

Or la formation des mafias obéit à un mécanisme beaucoup plus profond que ces complots à sensation, pour littérature de supermarché. Car lorsqu’une mafia se crée, vous ne trouverez personne qui l’a décidé, ni planifié explicitement : personne n’est aux commandes. Elle possède bien un ou quelques chefs, mais leur pouvoir est extrêmement limité par des rivalités internes : ils subissent tout autant et voire plus l’engrenage qui poursuit sa vie propre que leurs plus simples hommes de main. Ceux dont on pense qu’ils tirent les ficelles sont tout autant les marionnettes de l’ensemble. Ceci est prouvable par le fait que rien n’est plus facile que de remplacer un chef de mafia par un autre : lorsque l’un d’eux est éliminé, la substitution est aisée, rapide, et se produit presque spontanément.

Comment cela est-il possible ? Parce que la mafia naît spontanément d’avidités et de rivalités entre individus qui n’ont aucune limite. Le jeu est celui de petits imbéciles qui se défient entre eux et vont toujours un peu plus loin, parce que rien ne vient arrêter leur escalade. Les délits peuvent être mineurs au début, et s’aggravent à mesure que la course à l’avidité et aux positions se développe.

La fascination que cet engrenage exerce est similaire à celle d’un jeu vidéo addictif, dans lequel il faut franchir toujours plus de niveaux au sein d’une organisation où l’on recherche des positions de plus en plus élevées. Il n’y a donc nullement besoin d’un grand ordonnateur machiavélique. Seulement quelques petits crétins pris au jeu de leur orgueil et de leur ego, tellement captés par la course aux positions de l’engrenage qui s’est mis en place, qu’elle est devenue un but absolu, plus important que leur vie elle-même, parce qu’elle touche leur narcissisme.

Tout ceci est fort bien décrit dans Saviano, notamment quant à la fascination que de telles pentes peuvent exercer sur les jeunes recrues : on rentre dans la mafia comme l’on se laisse entraîner à jouer pendant des heures à clash of clans, sauf que cette fois-ci il s’agit de la vie réelle. L’on notera que dans de tels jeux vidéo, d’extraordinaires réseaux de pouvoir et de connivence – incluant la nomination de chefs suprêmes – ont pu se mettre en place par la simple interaction addictive entre les acteurs, non par un complot explicite. Les schémas de domination de la vie réelle ne sont pas différents, c’est là la grande erreur des complotistes : tout le monde est entraîné et prisonnier de l’engrenage, y compris ceux que l’on dénonce comme «les puissants».

Toute l’affaire n’est donc pas de démasquer et de faire justice de complots machiavéliques, mais d’arrêter des logiques collectives folles. Saviano montre fort bien que les chefs importants de la mafia auraient toujours souhaité arrêter le jeu et en descendre au cours de leur ascension, car ils doivent souffrir en permanence d’une situation de plus en plus invivable. Saviano cite ainsi le cas de ce parrain s’étant fait construire une somptueuse villa, mais devant vivre en permanence enterré dans un petit bunker. Lorsqu’un responsable mafieux souhaiterait arrêter le jeu, il est généralement déjà trop tard : le réseau tissé du clientélisme, des compromissions et des crimes commis, signifieraient sa mort s’il tentait de se détacher.

Dans la grande entreprise, des mécanismes similaires sont à l’œuvre. Ils ne s’appliquent pas bien entendu – sauf exception – à l’industrie du crime. Mais leur logique est similaire. Cela paraît extraordinaire : le trait premier d’une mafia n’est pas le crime, mais avant tout un certain mode d’organisation fondé sur le racket des accomplissements d’autrui. C’est dans l’industrie du crime que ce détournement de la logique libérale s’est mis en place en premier, mais il s’est maintenant étendu à l’ensemble de l’activité économique.

Ceci explique également que les jeux de pouvoir au sein de grandes sociétés sont généralement dignes de querelles de cour maternelle, bien que mettant aux prises des personnes supérieurement intelligentes. Si vous interrogez individuellement chacun de ces décisionnaires, il reconnaîtra ce fait et déplorera sincèrement d’aussi infantiles guerres de territoire. Mais dès que l’aiguillon de l’ego et de la course aux postes sera réactivé, les mêmes – comme hypnotisés – se jetteront à nouveau à corps perdu dans ces affrontements puérils et destructeurs.

L’on objectera qu’il existe bien une oligarchie profitant de la situation, eu égard au spectacle du détournement des biens privés et publics auquel nous assistons presque quotidiennement. Sans doute, mais si les plus roublards parviennent effectivement à tirer parti de cette situation à leur profit personnel, il s’agit d’une retombée secondaire de personnes agissant par opportunité et par réflexe, non selon un machiavélique plan d’ensemble. Les réflexes de défense de caste n’ont rien de nouveau. Cela ne retire rien à leur responsabilité, qui doit aboutir à une punition de – cette fois – la véritable justice. Mais elle ne doit pas nous détourner de notre cible première : la logique collective destructrice qui entraîne hommes et pays dans le gouffre.

Pour achever de montrer cette nature spontanée d’apparition de la mafia, il faut mentionner que le racket des accomplissements d’autrui apparaît très rapidement dans les sociétés animales, et ce, dès l’atteinte d’une population d’individus de taille moyenne. Je veux parler de l’expérience fondatrice et extrêmement importante dans ses enseignements de Didier Desor, dite «expérience des rats plongeurs» :

Ceci est à l’adresse des complotistes qui auront du mal à soutenir que l’apparition de rats racketteurs au sein d’une population de quelques dizaines d’animaux placés dans les conditions de l’expérience, est due au grand complot international de l’oligarchie mondialisée. En revanche, l’expérience de Desor nous livre un enseignement qui n’a pas de prix : la pente atavique de la mafia est une tendance lourde du monde du vivant, une facilité et une faiblesse contre laquelle il est nécessaire de lutter en permanence.

La voie est ainsi étroite. L’on ne peut se passer de l’économie de marché, pour les raisons susdites. Mais dès que celle-ci est pratiquée, la tentation de la mafia exerce sa puissante attraction. Une grande partie de la science économique devrait être consacrée aux moyens que possèdent les hommes pour maintenir la tête hors de ce gouffre, afin de sauvegarder le véritable esprit entrepreneurial. Celui-ci est donc à très fort prix. Il ne résulte pas de la guimauve verbale des libéraux laudateurs, ne sachant que répéter à l’envi le message de la responsabilité individuelle et de l’accomplissement personnel, certes incontestables, mais qui présentent l’évidence et le degré d’intérêt de l’enfonçage de portes ouvertes.

En définitive, l’établissement d’une méritocratie ne résulte pas du libre jeu spontané des forces du marché, mais nécessite un travail et un conflit constants entre celles-ci et les efforts d’éducation, de santé, de soutiens évitant aux citoyens d’être livrés à la prédation directe. C’est un contresens fondamental que commettent les néo-libéraux, que d’étendre le principe de la main invisible à n’importe quel domaine de l’activité humaine, y compris celui de l’organisation sociale.

De même – généralement du fait de leur sous-culture – les néo-libéraux ignorent qu’il a toujours existé deux branches et deux interprétations de la tradition libérale : celle de Francis Hutcheson et celle de Bernard Mandeville. Ces deux traditions sont diamétralement opposées, et n’ont cessé de s’affronter à travers les siècles. Les élèves d’Hutcheson furent David Hume et un certain… Adam Smith.

On ne peut comprendre l’œuvre de ce dernier en ayant lu seulement The wealth of nations, The theory of moral sentiments étant son complément indispensable. Smith n’a jamais considéré la main invisible que comme l’un des mécanismes de l’économie, mécanisme important mais non le seul, et surtout réservé à l’activité économique. En matière d’organisation sociale, les néo-libéraux toujours amateurs de pensée magique et totalisante en seraient pour leurs frais, s’il leur venait un jour à l’idée de véritablement lire Smith.

Fidèle à l’enseignement d’Hutcheson et des lumières écossaises, Smith prônait l’articulation intelligente des puissances publiques et privées, et n’a jamais considéré que le seul jeu des intérêts égoïstes produirait un bien public, s’il ne faisait l’objet de correctifs interventionnistes réguliers : les néo-libéraux ont ceci de commun avec les marxistes, que l’économisme envahit le champ de toutes les autres activités humaines, en trahison complète de la tradition libérale véritable. La tentation de l’explication unique, absolue et définitive est aussi l’un des atavismes de l’humanité…

La véritable croyance selon laquelle ce sont les vices privés qui font les vertus publiques – c’est-à-dire la version dévoyée de la main invisible – provient de Bernard Mandeville et de sa fameuse Fable des abeilles. La distinction entre néo-libéralisme et libéralisme véritable peut s’expliquer simplement par celle entre deux hommes aussi différents que l’étaient Hutcheson et Mandeville, qui se sont mortellement affrontés.

Le conflit permanent entre l’établissement de l’économie de marché et sa dérive mafieuse, peut être compris comme la continuation de cette course poursuite entre Hutcheson et Mandeville. Il n’y aura d’ailleurs jamais de résolution définitive de ce conflit : sa tension est inhérente à l’économie ouverte, la pression de la tentation mafieuse étant le prix à payer du libre-échange. Autant le savoir, afin d’éviter le discours sirupeux, simpliste et univoque des libéraux laudateurs.

La défense sincère des libertés mérite mieux que des discours simplistes et ridiculement positivistes : les lendemains qui chantent sont le kitsch radieux qui toujours précède le totalitarisme, comme l’a finement fait observer Kundera. A ce titre, communisme et néo-libéralisme se ressemblent beaucoup dans le mode d’argumentation du terrorisme intellectuel. Cela n’est guère étonnant : en France, les seconds sont très souvent les premiers qui se sont reconvertis.

En conclusion de cette deuxième pierre de sens, la méritocratie est un équilibre fin, qui nécessite une analyse sans concession et sans se voiler la face des jeux de pouvoir entre les hommes, rentrant dans tous les effets de bord et effets en boomerang des organisations politiques et économiques. Il faut très souvent intervenir pour empêcher les stratégies d’accaparement du mérite d’autrui et ne pas faire preuve d’hypocrisie et de fausse pudeur, lorsque celles-ci commencent à se mettre en œuvre. Un triste tabou empêche de les reconnaître crûment pour ce qu’elles sont et de les nommer, généralement par une lâcheté qui se fait passer pour du tact. En tous les cas, la préservation de cette grande condition de la liberté qu’est la méritocratie nécessite une pensée et une action autrement profondes que le simpliste «laissez tout faire» !

Marc Rameaux

À suivre… La troisième pierre de sens

Si vous avez aimé cet article, mes deux livres sur le monde de l'entreprise, et plus généralement sur les pièges de la société moderne, sont disponibles (également au format Kindle): L'orque : une nouvelle forme d'organisation de la société et de l'économie Portrait de l'homme moderne Portrait de l'homme moderne

Ping : Revue de presse inter. | Pearltrees