Tim Adams

Par Tim Adams – Le 21 mars 2015 – Source The Guardian

«Philadelphie» devient «Delhi» dans la cage d’ascenseur le dernier jour de l’Inquirer à la Tour de la Vérité, avant son déménagement en 2012. Photo: Will Steacy

L’industrie de la presse aux États-Unis est en chute libre et le passage au numérique l’accélère. Un photojournaliste a passé cinq ans à déplorer ce déclin et à tracer ce qui a été perdu.

Dans la dernière décennie, en pourcentage, plus de journalistes de presse écrite ont perdu leurs emplois que les travailleurs dans toute autre industrie américaine importante. (Les mauvaises nouvelles se font sentir aussi, et vivement, en Grande-Bretagne, où un tiers des emplois de rédaction dans les journaux ont été perdus depuis 2001.) Les pires des coupes, des deux côtés de l’Atlantique, sont tombées sur les plus grands quotidiens locaux, ce que les Américains appellent les titres métro. Une douzaine de journaux historiques ont entièrement disparu aux États-Unis depuis 2007, et beaucoup d’autres ne sont plus que des versions fantômes de ce qu’ils étaient, en format hebdomadaire plutôt que quotidien, gratuit plutôt que payant, sans les ressources nécessaires pour tenir le pavé ou donner aux citoyens une vision avantageuse de leur communauté et du monde.

Les raisons de ce déclin sont familières: le passage brutal de l’impression papier au numérique, l’augmentation exponentielle des autres sources d’information, les changements de mode de vie et des habitudes de lecture et, surtout, l’effondrement désastreux de la pierre angulaire des journaux de centre ville – les petites annonces – avec l’émergence de sites Web tels que Craigslist et Gumtree. Ces implications sont moins souvent relevées.

Stephan Salisbury, un journaliste des pages Culture, primé au Philadelphia Inquirer ces 36 dernières années, l’analyse comme ceci: «Les journaux lient les gens ensemble, tissant des fils d’information autour de la communauté, et se tenant littéralement debout physiquement dans la rue, pour rappeler aux gens où ils sont et ce qu’ils ont besoin de savoir. Qu’advient-il d’une communauté lorsque la communauté n’a plus d’importance et quand l’information n’est tout simplement qu’une occasion pour du marketing de niche et de marque dans l’espace virtuel? Qui couvre l’actualité de la mairie? Le conseil municipal? Les agences d’État? les tribunaux? […] C’est ce détricotage de notre tissu civique qui est le résultat le plus grave dans le déclin de nos journaux. Et ce sont les gens ordinaires qui luttent dans la ville qui ont perdu le plus, sachant de moins en moins de choses sur l’endroit où ils sont – alors même que la quantité d’informations qui les bombarde augmente tous les jours à une vitesse étonnante.»

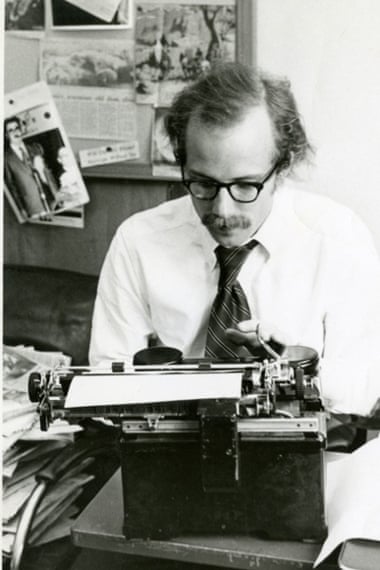

Salisbury est parmi les contributeurs d’un projet mené par un photojournaliste nommé Will Steacy. Pendant cinq ans à partir de 2009, Steacy a documenté la lutte et le déclin du journal de Salisbury, l’Inquirer, le troisième plus ancien journal survivant en Amérique. Comment il a été frappé par la chute des ventes, la faillite, cinq changements de propriétaire, et des réductions de personnel en série. Steacy était aux premières loges pour en voir les impacts. Son père, Tom, était un éditeur à l’Inquirer, aux actualités, puis à la rubrique internationale, et ce pendant 29 ans jusqu’à ce qu’il ait été mis à pied pendant qu’il récupérait d’une chirurgie cardiaque en 2011. Les photos de Steacy témoignent non seulement de la disparition rapide d’une forme légendaire de la culture de la rédaction, mais aussi de la fin amère, en un siècle et demi, de sa propre histoire familiale – son arrière-arrière-grand-père était le rédacteur en chef fondateur du York Dispatch en Pennsylvanie en 1876; son grand-père était éditeur du Call-Chronique de Allentown dans les années 1960. Will Steacy était le dernier d’une lignée, comme il dit, avec de l’encre dans son sang.

Will Steacy, Le père du photo-journaliste, Tom, au travail en 1973.

Ses photographies et les essais des journalistes qui les accompagnent seront publiés dans un livre le mois prochain, mais d’abord comme un journal hommage, avec l’Inquirer comme tête d’affiche. Les journalistes, en tant que groupe, répugnent à pleurer sur leur sort ou à exprimer leur consternation face à la façon dont les choses ont tourné, les iniquités de la vie. Mais à cette occasion, les émotions semblent justifiées. Les photos de Steacy capturent les derniers coups frappés à un mode de vie créatif, désordonné, toujours dans l’urgence qui a servi la population de Philadelphie avec une distinction particulière – l’Inquirer a remporté vingt prix Pulitzer pour son journalisme dans la période écoulée depuis 1972 – et, dans un transfert difficile à imaginer aujourd’hui, le journaliste légendaire Gene Roberts a démissionné de son poste de rédacteur en chef national du New York Times pour devenir rédacteur en chef de l’Inquirer.

Lorsque Roberts est parti en 1990, le journal comptait 700 personnes et une réputation, commentant la vie locale, sortant aussi de grandes histoires à l’étranger – c’est l’Inquirer qui a révélé, par exemple, la vérité concernant le blocus pétrolier de l’OPEP de 1973, provoquant la panique à Philadelphie et au-delà, en envoyant ses journalistes pour examiner les listes d’expédition de la Lloyds de Londres et pour interroger les dockers à Rotterdam et Gênes.

Le journal était situé dans un immeuble art déco – comme le Daily Planet de Clark Kent – au cœur de Philadelphie, connu, avec quelques raisons, comme la Tour de la Vérité. Les presses étaient en sous-sol, et il a été dit que chaque soir leur grondement permettrait de maintenir les pouvoirs en place en éveil.

Au moment ou Steacy a commencé à prendre des photos en 2009, le personnel de l’Inquirer avait déjà rétréci à son niveau actuel de 210. «L’Inquirer envoyait des reporters et des photographes en Amérique du Sud et en Afrique, dit-il. Ils ont envoyé une fois un gars étudier le sort des rhinocéros noirs pendant six mois. Maintenant, personne ne s’occupe d’histoires qui impliquent de sortir beaucoup plus loin qu’à une demi-heure de route de la ville. Sinon, la plupart du temps, on se contente de dépêches.»

En 2012, dans le cadre de sa vente par un hedge fund qui avait sauvé le journal de la faillite, la Tour de la Vérité a été vendue à un promoteur pour en faire un casino, et le journal a été déplacé au troisième étage d’un ancien magasin à la périphérie du centre-ville.

La caméra de Steacy trouve des symboles de ce changement partout où il regarde. Il s’approche de la vieille salle de presse, en partie conçue par son père, avec l’œil d’un anthropologue, à la recherche des traces humaines d’une civilisation opiniâtre qui recule. Ce sont de petits gestes de défi, les coupures et les dessins épinglés qui reflètent les conséquences d’une révolution subie par les journaux à contenu ; il y a des observations poignantes de la défaite, les bureaux de journalistes jonchés de notes qui sont discrètement devenus, dans ses photos, aseptisés et sans papiers, pour disparaître complètement. Au cœur de la ville dans laquelle la Constitution américaine a été écrite, Steacy préface son projet avec une citation de Thomas Jefferson: «S’il m’était laissé de décider si nous devrions avoir un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, je n’hésiterais pas un moment pour préférer le second…»

La Tour de la Vérité est passée de salle de presse bien remplie, ici vue en 2009 du bureau de Don Sapatkin, un journaliste scientifique… Photo: Will Steacy

… à une coquille vide en 2012 lorsque l’Inquirer a déménagé, avec sa tour de la Vérité, désormais destinée à devenir un casino. Photo: Will Steacy

Steacy me parle de son travail comme une sorte de compulsion héréditaire. «Étrangement, les meilleures personnes qui travaillent dans les journaux ont cette humilité naturelle qui les porte à ne pas vouloir faire d’eux-mêmes une histoire, dit-il. Alors, ironiquement, c’est une histoire qui a largement disparu sans un mot.»

Il s’est embarqué dans cette histoire en partie pour mieux approcher ce monde que son père et grand-père connaissaient, et qu’il ignorait. Encore enfant, il lui arrivait de venir à la Tour de la Vérité pour voir son père après l’école et «courir à travers la salle de rédaction parmi ces énormes piles de papier comme il n’en avait jamais vues».

En dehors de ces souvenirs, Steacy ne se souvient pas de son père rapportant beaucoup de travail à la maison – expliquant le mystère et la mythologie de tout ce que ce vieil homme avait empilé dans sa tête. C’est seulement après que son père a vidé à regret son propre bureau, qu’ils ont parlé librement de l’entreprise familiale.

«Papa a été mis à pied avant le changement de propriétaire 2012, dit-il. Il venait d’avoir une chirurgie à cœur ouvert. Sans doute un directeur financier l’a considéré comme un employé très coûteux en termes d’assurance de santé. Il était là depuis 29 ans. C’était incroyablement douloureux, et la douleur s’est transformée pour lui en amertume et en colère. C’est moi avec ce projet, je pense, qui l’ai aidé à enfin traverser cela. J’ai trouvé toutes ces archives – les journaux de mon grand-père et ainsi de suite – dans le grenier, et puis il s’est confié et ça a finalement été facile d’en parler.»

Steacy croit que l’histoire de ces journaux de centre ville est comme le canari dans la mine de charbon* pour d’autres parties de la société. «La technologie peut nous permettre de faire des choses avec plus d’efficacité et de productivité, les coûts salariaux sont réduits, mais ce que je voulais montrer, c’est qu’il y a un élément humain perdu dans cela. Nous sommes au milieu de cette immense transition, et l’industrie du journal elle-même est très à l’avant de ce processus qui va se dérouler dans toutes les autres industries. Les bénéficiaires en sont quelques privilégiés extrêmement riches, mais un large éventail de travailleurs hautement qualifiés vont être déplacés et pas de chance, pour un temps très long.»

Une chose qui s’est perdue dans une ville comme Philadelphie est un espace public où les gens peuvent se côtoyer dans des conditions d’égalité. Dans l’ère Roberts, le journal était vendu à près de 700 000 exemplaires dans la ville, il se vend maintenant à un peu plus de 150 000 exemplaires. Les recettes publicitaires ont diminué des trois quarts alors qu’elles étaient encore de 460 M$ dans la dernière décennie. «C’était quelque chose, dit Steacy, à Philadelphie l’ensemble des origines ethniques, des milieux économiques, lisait le journal. C’était l’endroit où les gens pauvres lisaient des histoires de riches et où les riches lisaient sur la vie des gens pauvres. Les noirs lisaient sur les blancs et ainsi de suite. Il représentait tout le monde dans la ville et il donnait des informations avec une voix en qui tous pouvaient avoir confiance. Il fut un temps où des dizaines d’yeux pouvaient lire chaque histoire avant leur impression. Ce genre d’intégrité institutionnelle est en danger.»

Dans une vie antérieure, Steacy aurait voulu être un photographe salarié d’un journal comme l’Inquirer, mais ce travail n’existe guère plus aujourd’hui. Il fait vivre sa femme et leur bébé avec des projets artistiques, des ventes d’impression et des bouts d’éditoriaux. «Les tarifs sont ce qu’ils étaient il y a 30 ans, dit-il. A mes yeux, une photographie vaut plus que mille mots. Depuis 2000, 43% des photographes américains travaillant dans les journaux ont été licenciés. Et nous sommes à une époque où 400 millions de photos sont téléchargées sur Snapchat par jour.»

Je souhaite que des histoires comme celle de l’Inquirer aient plus de succès de nos jours

«Les histoires qui reçoivent le plus de clics sur philly.com, suggère Steacy sont des histoires météorologiques, de célébrités et de sexe. Je suppose que la meilleur de toutes est une histoire de cul avec une célébrité par beau temps…»

Tim Adams

Note

* Les mineurs emportaient des canaris dans les mines de charbon car ceux-ci les prévenaient des émanations de gaz…en mourant!

Traduit par Hervé, relu par jj pour le Saker Francophone