Walter Benjamin et le nouveau désordre mondial

Par Patrice-Hans Perrier – Le 10 janvier 2017 – Source Carnets d’un promeneur

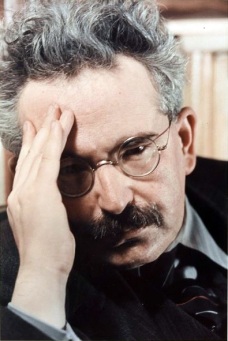

Nous poursuivons notre analyse sur l’étrange mutation d’une théorie marxiste de l’hégémonie culturelle qui s’est infiltrée par tous les pores des médias de masse afin de finir par contaminer jusqu’à l’ensemble de nos perceptions. Partant de l’approche gramscienne pour aboutir en plein cœur de l’École de Francfort, nous avons décidé de faire un arrêt sur la pensée d’un véritable hérétique, penseur d’une hégémonie culturelle conçue comme l’instrument de subversion par excellence. En effet, Walter Benjamin a été qualifié de « théologien du marxisme » par ses proches et pour cause lorsque l’on prend la peine d’étudier l’étrange parcours intellectuel qui marque son œuvre inclassable. Émule de la Kabbale, Walter Benjamin s’est laissé tenter par la critique marxiste des rapports de classe dans un contexte où son Allemagne natale était emportée par les affres de cette déréliction qui caractérise la période de l’entre-deux guerres. Proche de Gershom Scholem, un historien et philosophe spécialiste de l’histoire du judaïsme, Benjamin constitue un cas de figure extraordinairement fécond.

Nous poursuivons notre analyse sur l’étrange mutation d’une théorie marxiste de l’hégémonie culturelle qui s’est infiltrée par tous les pores des médias de masse afin de finir par contaminer jusqu’à l’ensemble de nos perceptions. Partant de l’approche gramscienne pour aboutir en plein cœur de l’École de Francfort, nous avons décidé de faire un arrêt sur la pensée d’un véritable hérétique, penseur d’une hégémonie culturelle conçue comme l’instrument de subversion par excellence. En effet, Walter Benjamin a été qualifié de « théologien du marxisme » par ses proches et pour cause lorsque l’on prend la peine d’étudier l’étrange parcours intellectuel qui marque son œuvre inclassable. Émule de la Kabbale, Walter Benjamin s’est laissé tenter par la critique marxiste des rapports de classe dans un contexte où son Allemagne natale était emportée par les affres de cette déréliction qui caractérise la période de l’entre-deux guerres. Proche de Gershom Scholem, un historien et philosophe spécialiste de l’histoire du judaïsme, Benjamin constitue un cas de figure extraordinairement fécond.

Qu’il nous soit permis d’ajouter, en guise de préambule, que cette analyse n’a pas été conçue afin d’intenter un procès aux adeptes de la Kabbale alors que certains cercles des hautes sphères de l’oligarchie peuvent s’adonner à des pratiques dérivées de cette mystique millénaire. Nous souhaitons, plutôt, mettre en perspective l’intérêt de Walter Benjamin pour les enseignements de la Kabbale dans un contexte où le marxisme classique s’appuie, qu’on le reconnaisse ou non, sur la volonté des Lumières de transformer l’homme afin de paver la voie à l’avènement d’une société nouvelle.

Si le marxisme constitue une utopie, il ne faudrait pas oublier que plusieurs de ses épigones se sont inspiré des anciennes traditions kabbalistiques qui prônent un certain manichéisme. En effet, la tradition gnostique clame que notre monde aurait été créé par un faux démiurge, déité qui nous aurait emprisonnés à l’intérieur d’une création maléfique et déviée.

À contrario, la vision chrétienne traditionnelle accepte le monde tel qu’il est, dans son intégralité, en reconnaissant que le péché fait partie d’une existence constituant un premier passage initiatique. Pour nous – et nous endossons sans hésitation cette posture – la corruption du monde n’est pas le fruit d’une création « contrefaite » qu’il conviendrait de rectifier au moyen de révolutions considérées comme autant de modes opératoires. La création, à l’image de son créateur, est parfaite de sa source jusqu’à sa fin eschatologique. C’est le péché, véritable « génome du mal » qu’il importe de circonvenir. Sans rejeter l’analyse marxiste des rapports de classe, nous ne partageons pas son approche prophylaxique, c’est-à-dire cette idée qui stipule qu’il faille abolir jusqu’à toutes les structures anthropologiques et spirituelles qui fondaient nos cités pérennes. Si, nous reconnaissons bien le mal qui est causé par les classes dominantes, nous refusons d’abolir jusqu’à la mémoire de nos ancêtres afin de préparer l’avènement d’un « homme nouveau » délivré de lui-même.

C’est du péché que l’homme doit être soulagé et la « lutte des classes » ne constitue pas une panacée universelle face au fatum ou destin. L’homme doit reprendre contact avec sa nature divine et c’est ici que Walter benjamin nous intéresse.

L’embourgeoisement de la cité

« La plus intime impulsion donnée à l’utopie fouriériste, il faut la voir dans l’apparition des machines. Le phalanstère devait ramener les hommes à un système de rapports où la moralité n’a plus rien à faire. Néron y serait devenu un membre plus utile de la société que Fénelon. Fourier ne songe pas à se fier pour cela à la vertu, mais à un fonctionnement efficace de la société dont les forces motrices sont les passions. Par les engrenages des passions, par la combinaison complexe des passions mécanistes avec la passion cabaliste, Fourier se représente la psychologie collective comme un mécanisme d’horlogerie. L’harmonie fouriériste est le produit nécessaire de ce jeu combiné. »

Extrait de « Paris, capitale du XIXe siècle » ou « Livre des passages », écrit par Walter Benjamin (1939)

D’entrée de jeu, le décor est planté par les observations contenues à l’intérieur d’un essai composé par Benjamin en 1939. L’auteur y traite de la transformation des rues de Paris durant les bouleversements provoqués par le développement de la société bourgeoise du XIXe siècle. Par-delà les grands travaux entrepris par le baron Haussmann sur le réaménagement des circulations de la ville-lumière, c’est la fétichisation des objets de consommation qui taraude Benjamin. Il s’arrête sur le fait que les petits-bourgeois ont chassé les classes populaires du cœur de la métropole et que les quartiers se sont vidés de toute trace de vie véritablement communautaire.

Les grands magasins font leur apparition et le phénomène de la mode fait en sorte d’imposer des styles de vie qui correspondent à la mise en marché de nouveaux objets de consommation qu’il convient d’écouler. La valeur marchande des commodités supplante leur valeur d’usage et la consommation devient un véritable appendice d’une production que rien ne semble pouvoir arrêter. Le bourgeois s’entoure d’objets qui « tapissent » son intérieur, au point qu’on pourrait comparer sa domesticité à une forme d’embaumement, d’enterrement prématuré. Benjamin prend la peine de préciser que « les expositions universelles idéalisent la valeur d’échange des marchandises. Elles créent un cadre où leur valeur d’usage passe au second plan ». Les expositions universelles furent une école où les foules écartées de force de la consommation se pénètrent de la valeur d’échange des marchandises jusqu’au point de s’identifier avec elle : « Il est défendu de toucher aux objets exposés. » Elles donnent ainsi accès à une fantasmagorie où l’homme pénètre pour se laisser distraire.

Le fétichisme de la consommation

Prolongeant la vision marxiste de la réification de l’homme par l’entropie économique, Benjamin pave la voie à la vision d’un Guy Debord qui ira jusqu’à prophétiser que les marchandises finiront par nous consommer. Le lecteur attentif aura compris que ce sont les déclinaisons de l’aliénation qui intéressent ce philosophe iconoclaste, qui examine toutes les facettes des grands changements socioculturels qui ont bouleversé Paris en moins d’un siècle. Les anciens quartiers défavorisés ont été rasés, de grandes artères ont été dessinées afin de favoriser les mouvements de marchandises, mais tout autant pour permettre aux troupes militaires de réprimer d’éventuels soulèvements populaires. Les usines s’implantent à l’extérieur de la cité et l’alignement des bâtiments devient la norme, avec des boutiques et des bureaux implantés au rez-de-chaussée. La ville produit des échanges et des événements. Ses nouveaux habitants, fonctionnaires et nouveaux riches, ressemblent à des acteurs qui s’agitent au milieu d’une sorte de kermesse qui ne s’arrête jamais. « La mode prescrit le rite suivant lequel le fétiche qu’est la marchandise demande à être adoré … Elle accouple le corps vivant au monde inorganique. Vis-à-vis du vivant elle défend les droits du cadavre. Le fétichisme qui est ainsi sujet au sex-appeal du non-organique, est son nerf vital » précise-t-il de manière presque initiatique.

L’aliénation de l’âme

Lecteur assidu de Baudelaire, Walter Benjamin est fasciné par cette notion de spleen ou de névrose urbaine, à une époque où c’est le transfert des affects sur la marchandise qui préoccupe les donneurs d’ordre du monde de la culture et des communications. On aura compris que Benjamin se passionne pour un certain détournement du chamanisme afin de conditionner les mécanismes de la représentation. Cette tactique finira par faire les choux-gras de la psychanalyse, de la sémiotique et des agences de publicité. L’auteur du « Livre des passages » est un publiciste sans le savoir, une sorte d’émule de Willi Münzenberg, l’activiste communiste qui s’est intéressé le premier aux pouvoirs de manipulation de la presse. Il est intéressant de noter que Benjamin déclarait, dans une lettre adressée à Gershom Scholem, que l’effondrement de l’ancien monde, celui de l’ordre et du sacré, provoquait le dévoilement des nouveaux horizons d’un monde totalement profane. Pour dire vrai, il est totalement obsédé par l’allégorie de l’ange déchu et se passionne par le fait que le monde postmoderne provoque un « déclin irrémédiable de l’aura » c’est-à-dire une extinction de la vie spirituelle des citoyens transformés en consommateurs serviles de la marchandise. Cette chute de l’ancien monde des croyances transcendantes est présentée comme une sorte d’épiphanie, condition inévitable pour que puisse émerger une société nouvelle. Ce dévoilement, que les esprits taquins pourraient qualifier de dévoiement, consiste à retirer le « voile des apparences » qui empêche l’humaine condition de s’épanouir. On peut se demander, dans ces conditions, de quoi veut-on libérer les âmes déchues ?

Fuyant les persécutions nazies, Walter Benjamin réinterprète le récit de l’exil biblique, le transposant sur ses propres conditions d’existence au point d’en faire un élément de métaphysique. La perte de l’identité, la fuite en avant et la double-contrainte deviennent des clefs de libération après avoir été des obstacles qui semblaient insurmontables. Il n’est pas surprenant, dans ce contexte, d’apprendre que Benjamin s’est coltiné le sabbataïsme et le frankisme, deux hérésies du judaïsme qui prônent le « grand retournement » du monde… Toujours avec l’idée principale de dissoudre le monde chrétien et un Occident qui représentent un schéma cosmique qu’il convient de briser. Walter Benjamin ne manque jamais de souligner, dans son œuvre et sa correspondance, sa perception du monde actuel vu comme une contrefaçon d’un paradis terrestre primordial qui n’existerait plus à cause d’un big-bang ontologique qui peut correspondre au péché originel ou à quelque chose du même genre. C’est ici que l’on réalise avoir affaire à un gnostique pur et dur qui se fascine pour la thématique de la chute, de la perdition et du « grand retournement ».

L’avilissement de la culture

La métaphore kabbalistique de l’« exil intérieur » constitue une piste incontournable si l’on veut aller au cœur de la métaphysique de Benjamin. Nous ne sommes plus très loin de cette schizophrénie ambiante qui deviendra le lot d’une société de la consommation totalement laissée à elle-même. Et c’est son ami et mentor, le kabbaliste Gershom Scholem, qui nous en donne les clefs. Scholem n’a, d’ailleurs, jamais pardonné à son ami d’avoir dilué sa quête spirituelle à travers une doxa marxiste qu’il n’arrivait toujours pas à maîtriser, au point d’en faire un élément constitutif de son expérience philosophique. Scholem n’a probablement pas tort puisque le principal intéressé, malgré un séjour prolongé en Russie, ne parviendra jamais à rejoindre les rangs d’un parti communiste en particulier, raillant les militants politiques qui sont les otages du « brutal néant de pensée qui caractérise l’argumentation officielle et la politicaillerie en général ». On le constate, Walter Benjamin s’est probablement servi du marxisme comme d’une trame sémantique afin de s’exercer à quelques spéculations métaphysiques destinées à mieux explorer les facteurs d’aliénation de l’esprit du temps.

Il faut lire son court essai, intitulé « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » histoire de mieux comprendre les tenants et les aboutissants d’une quête métaphysique qui flirte avec l’occulte par moments.

« La reproduction se distingue de l’image. Unicité et durée sont aussi étroitement liées que le sont en celle-là fugacité et possible répétition. Sortir de son halo l’objet, détruire son aura, c’est la marque d’une perception dont le ‘sens de l’identique dans le monde’ s’est aiguisé au point que, moyennant la reproduction elle parvient à standardiser l’unique.

Définir l’aura comme ceci, c’est exprimer la valeur culturelle de l’œuvre d’art en termes de perception spatio-temporelle. Lointain s’oppose à proche. Ce qui est essentiellement lointain est inapprochable. Ce caractère est l’une des principales caractéristiques de l’image servant au culte.

La valeur unique de l’œuvre d’art ‘authentique’ se fonde sur ce rituel qui fut sa valeur d’usage originelle et première. »

Extrait de « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » écrit par Walter Benjamin (1935)

Benjamin s’intéresse, donc, au phénomène de la réification (perte de la valeur) induit par la mécanisation des moyens de production et de reproduction culturelle. Il souligne, par ailleurs, que l’apparition de la photographie est symptomatique de la destruction de ce qu’il nomme « une théologie de l’art ». N’y allant pas par quatre chemins, il va jusqu’à affirmer que « l’œuvre d’art s’émancipe de l’existence parasitaire qui lui était impartie dans le cadre du rituel ». In fine, c’est précisément ce dévoiement de l’art qui intéresse Benjamin et on n’a qu’à se référer à Jean Clair, ancien conservateur des musées de France, qui affirmait que l’art, en coupant le cordon ombilical qui le reliait au monde de la spiritualité, est devenu son propre dieu. En effet, l’art, principalement consacré à la représentation du sacré, commandait une distance qui trouvait son apex dans la contemplation et le recueillement.

La photographie et, plus tard, le cinéma permettent de croquer les scènes les plus triviales, de les mettre en scène et de reproduire à l’infini ce spectacle d’une servitude qui nous est présentée comme une libération. Il s’agit, bel et bien, d’un dévoiement de la fonction de l’art, alors que l’acte du dévoilement qui préside à toute forme d’élévation spirituelle est évacué sans autre forme de procès. Et, c’est ici que la fonction pornographique (voir et être vu) endosse son meilleur rôle, à une époque où, comme le disait si bien Andy Warhol, « tout le monde aura ses 15 minutes de célébrité ». Le dévoiement s’amplifie du fait de la perte de l’authenticité et c’est au moyen du fétichisme que l’on parvient à aiguillonner les affects des consommateurs qui n’arrivent plus à s’extraire de cette néo-culture du simulacre. De la pornographie à la prison panoptique (société où les surveillants peuvent tout voir sans être vus) il n’y a qu’un pas et Benjamin n’hésite pas à brosser les contours de ce qui deviendra notre monde actuel des médias sociaux.

La création d’un nouveau culte

Paradoxalement, même s’il dénonce l’avilissement du fétichisme de la consommation, Benjamin célèbre la destruction des cultes métaphysiques qui fondaient les balises spirituelles de la cité. Il n’est pas sans savoir que la reproduction à l’infini des codes de nos sociétés décadentes ira jusqu’à mettre en scène les nouvelles icônes du cinéma, les stars de Hollywood ou les grands personnages de la politique… politicienne. Ainsi : « Dès lors que le critère d’authenticité n’est plus applicable à la production artistique, toute la fonction de l’art se trouve bouleversée. Au lieu de reposer sur le rituel, elle se fonde désormais sur une autre pratique : la politique. »

La politique qui est l’art des médiations par excellence, au cœur d’une cité non-dévoyée, n’est pas ce à quoi fait référence Benjamin. Il faut prendre la peine de décrypter cette mise à plat de « l’ontologie culturelle » pour finir par comprendre qu’il annonce que les médiations ne passeront plus à travers un vecteur spirituel, mais qu’elles seront prises en charge par une politique du conditionnement des affects. Nous sommes très loin de l’analyse marxiste qui ne sert que de faire-valoir à cette prophylaxie qui se rapproche bien plus de l’ésotérisme que d’une quelconque forme de politologie.

La reproduction de la vie

Benjamin utilise l’herméneutique et la sémiologie afin de détourner ce qu’il observe au profit d’une vision kabbalistique du monde. Il s’agir de profiter de l’aliénation provoquée par le consumérisme pour utiliser le fétichisme comme un outil de programmation des affects. Puisque le démiurge prométhéen tente de reprogrammer un univers qui a été entièrement contrefait afin de le plier à sa volonté. Et, c’est à partir de l’invocation de certains éléments du langage que les adeptes de la kabbale parviennent à provoquer des coupures sémantiques (voir la notion capitale de cut-ups développée par les adeptes de la contre-culture californienne), histoire de reprogrammer les affects et de faire dévier les récits ontologiques de leurs sources. Le monde doit accoucher de « nouveaux mondes » qui seront autant d’outils paradigmatiques permettant d’esquisser les traits de l’homme nouveau, ce Golem hors-sol qui a perdu jusqu’à la mémoire de ses racines.

Le cinéma, médium mimétique par excellence, met en scène, de l’avis de Benjamin, un « homme [qui] doit agir, avec toute sa personne vivante assurément, mais en renonçant à son aura. Car l’aura est liée à son hic et son nunc. Il n’en existe aucune reproduction. Sur la scène, l’aura de Macbeth est inséparable, aux yeux du public vivant, de l’aura de l’acteur qui joue ce rôle. L’aura des interprètes ne peut alors que disparaître – et, avec elle, celle des personnages qu’ils représentent ». On comprendra, ici, que nous pénétrons dans les dédales d’une véritable alchimie qui s’attaque à pervertir les modes de représentation afin de déréaliser la vie dans son plus simple appareil. Il s’agit, plus précisément, d’aliéner l’homme en captant son image, son imago. C’est ce qui explique pourquoi les sorciers de certaines tribus primitives refusaient de se faire photographier, puis filmer, au tout début du siècle dernier. Ils avaient peur de « se faire voler leur âme ». Et, ils avaient bien raison !

De l’homme-machine jusqu’au transhumanisme

Walter Benjamin s’est servi de sa propre expérience de l’aliénation au cœur d’une cité dévoyée – écartelé entre son amour pour la culture allemande et l’irrésistible appel de la reconstruction du Temple de Jérusalem – pour formuler une véritable méthodologie de l’aliénation et du reconditionnement des âmes. Ses mentors, les activistes de l’École dite de Francfort, lui permettront de se prévaloir de bourses d’étude ou d’autres expédients afin de pouvoir lui siphonner sa substantifique moelle. Le célébrissime Herbert Marcuse utilisera la méthodologie kabbalistique de Benjamin en prônant une libération de ce qu’il qualifie d’« homme unidimensionnel » c’est-à-dire en pourfendant toute forme de totalitarisme qui pourrait empêcher l’homme de développer ses potentialités libidinales. N’a-t-il pas affirmé, à l’intérieur de son essai justement nommé L’Homme unidimensionnel, que « la meilleure satisfaction des besoins est certainement la tâche et le but de toute libération, mais, en progressant vers ce but, la liberté elle-même doit devenir un besoin instinctuel et, en tant que tel, elle doit médiatiser les autres besoins, aussi bien les besoins médiatisés que les besoins immédiats ».

La famille étant la structure garante de toute les formes d’oppression qui permettront à la société capitaliste de fructifier, il faut donc en éradiquer jusqu’à la mémoire afin de permettre aux enfants de naître comme une génération spontanée, libre de toute attache. Cette approche libertaire, faussement thérapeutique, deviendra une source d’inspiration motrice pour toute cette doxa émanant des cultural studies imposées de force sur les campus universitaires américains durant les années 1950 et 1960.

À l’instar de Benjamin, Marcuse dénonce la logique de la productivité de la société techniciste, à une époque où le confort matériel et le conformisme social représentent des conditions qui permettent au grand capital de maintenir les prolétaires et autres petits-bourgeois dans les rets de l’oppression. Si une partie de cette analyse de l’aliénation de la société dite des loisirs semble tenir la route, c’est tout le traitement proposé qui représente un endoctrinement particulièrement délétère. En effet, les prédicats gramsciens menant à la « guerre culturelle » et le diagnostic marcusien de la « répression issue des sociétés patriarcales » seront utilisés comme les éléments moteurs d’une RECTITUDE POLITIQUE appelée à policer les débats sur les campus universitaires et, in fine, à mener une « contre-répression » envers ceux qui refuseraient de se conformer à la nouvelle doxa.

Pour Walter Benjamin l’aliénation de la société est une conséquence directe de cette fameuse création contrefaite dont il convient, une fois pour toutes, de tarir les sources. A contrario, les tenants du christianisme, mais de toute autre forme de pensée véritablement transcendante, estiment que ce désir de réformer jusqu’aux structures langagières primordiales représente un péché aiguillonné par une hubris réellement démoniaque.

Concluons, à ce propos, que l’utopie de la refondation d’un langage expurgé de toute trace patriarcale mène à la déconstruction de la langue. La langue représente la fondation anthropologique de toute culture véritablement pérenne et, a contrario des affabulations des tenants du marxisme culturel, elle n’est pas une création idéologique au service d’une classe dominante ou de traits de civilisation dominants. C’est ce qui explique l’obsession des thuriféraires des idéologies du genre pour l’abolition du genre dans le domaine linguistique dans un contexte où il convient de déconstruire la langue pour qu’elle puisse, in fine, correspondre au projet de l’avènement de l’homme nouveau. C’est dans ce contexte, et ayant pris appui sur nos propres expériences de vie, que nous sommes en mesure de considérer le transhumanisme dans toute sa splendeur mortifère. L’homme et la femme étant les créatures du « faux démiurge » il importe donc, pour les promoteurs du transhumanisme, de morceler leur identité afin de les réduire à un rôle d’alter, c’est-à-dire une composante psychique malléable à souhait.

Post mortem : Qu’il nous soit permis de remercier Madame Sonia Noreau-Pérodeau pour sa très belle thèse intitulée « Étude sur la relation entre le marxisme et le messianisme » dans « Sur le concept d’histoire » de Walter Benjamin, présentée à l’Université d’Ottawa en 2015.

L’approche de Madame Noreau-Pérodeau nous a aidé à préparer notre analyse des œuvres et de la pensée du principal intéressé. Ce précieux document constitue une base méthodologique intéressante pour quiconque s’intéresse au sujet qui nous occupe.

Patrice-Hans Perrier est un journaliste indépendant qui s’est penché sur les Affaires municipales et le développement urbain durant une bonne quinzaine d’années. De fil en aiguille, il a acquis une maîtrise fine de l’analyse critique et un style littéraire qui se bonifie avec le temps. Disciple des penseurs de la lucidité – à l’instar des Guy Debord ou Hannah Arendt – Perrier se passionne pour l’éthique et tout ce qui concerne la culture étudiée de manière non-réductionniste. Dénonçant le marxisme culturel et ses avatars, Patrice-Hans Perrier s’attaque à produire une critique qui ambitionne de stimuler la pensée critique de ses lecteurs. Passant du journalisme à l’analyse critique, l’auteur québécois fourbit ses armes avant de passer au genre littéraire. De nouvelles avenues s’ouvriront bientôt et, d’ici là, vous pouvez le retrouver sur son propre site : patricehansperrier.wordpress.com.

Références

- Stéphane Mosès, « Walter Benjamin et Gershom Scholem : deux expériences de l’exil », Les Temps Modernes 2006/7 (n° 641), p. 95-104. DOI 10.3917/ltm.641.0095.

- Herbert Marcuse, « L’Homme unidimensionnel », Les Éditions de Minuit, Boston, 1968. ISBN : 978-2-7073-0373-8.

- Daniel Bensaïd, « Visages et mirages du marxisme français », Quatrième Internationale n° 46, septembre-novembre 1993.

- Walter Benjamin, « Paris, capitale du XIXe siècle » ou « Livre des passages », composé en 1939 – écrit directement en français par W. Benjamin – in Das Passagen-Werk (le livre des Passages), Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1982.

- Walter Benjamin, « L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique » écrit en 1935, réédité par Éditions Allia en 2003. ISBN : 978-2-84485-443-8.

Ping : Le vertige mortifère du marxisme culturel (II) | Réseau International

Ping : Sic Luceat Lux – CARNETS D'UN PÈLERIN

Ping : Blog a lupus:Sic Luceat Lux Par Patrice-Hans Perrier – chaos

Ping : Métapolitique : Sic Luceat Lux : Par Patrice-Hans Perrier : Il s’agit, ni plus ni moins, de détruire toutes traces de civilisation, de retirer à l’humanité jusqu’à la faculté du langage, entraînant une atrophie et, in fine, une ablation de la