Par Michael Brenner – Le 5 septembre 2018 – Source Consortium News

Ploutocratie signifie littéralement que ce sont les riches qui gouvernent. « Gouverner » peut avoir diverses significations : ceux qui exercent l’autorité dans la fonction publique sont riches ; leur richesse explique pourquoi ils occupent cette fonction ; ils exercent cette autorité dans l’intérêt des riches ; ils ont une influence déterminante sur qui y travaille et sur les mesures qu’ils prennent.

Ces aspects de la « ploutocratie » ne sont pas exclusifs. Car un gouvernement de riches et pour les riches n’a pas besoin d’être dirigé directement par les riches. Par contre, dans certaines circonstances exceptionnelles, des personnes riches qui occupent des postes de pouvoir peuvent gouverner dans l’intérêt du plus grand nombre, comme par exemple Franklin Roosevelt. Aujourd’hui, les États-Unis sont peuvent être qualifiés de ploutocratie pour plusieurs raisons. Regardons quelques éléments évidents de preuve.

La redistribution des revenus vers le haut de l’échelle est une caractéristique de la société américaine depuis ces dernières décennies. Des statistiques bien connues nous disent que près de 80 % de la richesse nationale générée depuis 1973 est passée aux 2 % supérieurs et 65 % aux 1 % supérieurs. Les estimations de l’augmentation du revenu réel des travailleurs salariés au cours des 40 dernières années varient de 20 à 28 pourcent. Au cours de cette période, le PIB réel a augmenté de 110 %, il a plus que doublé.

En d’autres termes, entre 1979 et 2007, le revenu des 1 % en haut de l’échelle a augmenté 8 fois plus que celui des ménages du 60e centile, après impôts fédéraux et transferts de revenu, et 10 fois que celui des ménages du centile inférieur, selon le Congressional Budget Office.

En bref, l’écrasante fraction de toute la richesse créée sur deux générations est allée à ceux qui se trouvent au sommet de la pyramide des revenus.

Cette tendance s’est nettement accélérée depuis la crise financière de 2008. Entre 2000 et 2012, la valeur nette réelle de 90 % des Américains a diminué de 25 %. Warren Buffet, Jeff Bezos et Bill Gates et Cie, c’est-à-dire le 1% le plus riche de la population mondiale, possèdent aujourd’hui plus de la moitié de la richesse mondiale (selon un rapport du Crédit Suisse de novembre 2017). Crésus en est vert de jalousie.

Cela n’est pas arrivé par accident

Théoriquement, il est possible que ce changement soit dû à des caractéristiques économiques structurelles opérant à l’échelle nationale et internationale. Cet argument ne tient cependant pas, pour trois raisons.

Le ploutocrate Bezos au Pentagone avec Ash Carter, alors secrétaire à la Défense, mai 2016. (Wikimedia Commons)

Tout d’abord, il y a tout lieu de penser qu’un tel processus s’est accéléré au cours des neuf dernières années, au cours desquelles les disparités se sont accrues à un rythme plus rapide. Deuxièmement, d’autres pays (encore plus imbriqués dans l’économie mondiale) n’ont pas connu un tel phénomène, du moins pas autant qu’aux États-Unis. Troisièmement, la volonté de la classe politique du pays d’ignorer ce qui se passe et l’absence de mesures correctives qui auraient pu être prises sont en soi des indicateurs clairs de qui façonne la pensée et détermine la politique publique.

En outre, plusieurs mesures gouvernementales importantes ont été prises qui favorisent directement les intérêts financiers. Cela comprend le démantèlement du système de réglementation des activités financières en particulier et des grandes entreprises en général.

L’exploitation du système par les banques prédatrices a été rendue possible par les « réformes » de Clinton des années 1990 et l’application laxiste des règles qui sont encore en vigueur. L’ancien procureur général, Eric Holder est, rappelons-le, allé jusqu’à admettre que les décisions du ministère de la Justice d’intenter des poursuites criminelles contre les plus grandes institutions financières ne dépendent pas seulement d’éventuelles violations juridiques, mais incluent les effets possibles de leurs poursuites sur la stabilité économique (dont les effets négatifs sont grandement exagérés).

Holder a accordé l’immunité générale à la Bank of America et à d’autres prêteurs hypothécaires pour leur crime d’avoir falsifié par signature robotisée des documents d’expulsion de millions de propriétaires de maisons. En résumé, la règle d’égalité face la loi n’a pas été respectée. C’est de la ploutocratie.

De plus, les extrêmes d’une culture de règlements qui, dans les faits, font des fonctionnaires des complices soumis de l’exploitation financière sont apparus de façon frappante lors des audiences du Comité Levin de 2013 sur le scandale « London Whale » de J P Morgan Chase. Les responsables de la Morgan ont déclaré, de façon déplorable, qu’ils avaient choisi de ne pas informer le contrôleur financier des divergences dans les comptes commerciaux, sans la moindre considération qu’ils pouvaient enfreindre la loi, convaincus que Morgan avait le privilège de le faire.

Les hauts responsables chargés de la réglementation ont expliqué qu’ils ne considéraient pas qu’il était de leur devoir d’en surveiller la conformité ou de vérifier si les déclarations faites par leurs homologues de la Morgan étaient exactes. Ils ont également accepté d’être traités de manière abusive, par exemple d’être traités de « stupides » en face à face par des cadres supérieurs de la Morgan. C’est de la ploutocratie en pleine action. L’audition de la Commission sénatoriale des finances n’a attiré que trois sénateurs – encore un autre signe de ploutocratie à l’œuvre. Quand les mégabanques font des profits illicites en blanchissant de l’argent pour les cartels de la drogue et s’en tirent avec une tape sur la main, comme HSBC et d’autres, c’est aussi de la ploutocratie. FDR, dit-on à juste titre, a sauvé le capitalisme américain. Barack Obama a sauvé le capitalisme financier prédateur.

Lorsque le système de droit destiné à ordonner le fonctionnement de la société sans référence aux niveaux individuels est rendu malléable entre les mains de fonctionnaires qui servent les intérêts de certains, il cesse d’être un instrument neutre pour le bien commun. Dans la société d’aujourd’hui, cela devient l’instrument d’une ploutocratie.

Les géants de la finance et les grandes entreprises en général peuvent compter sur des juges sympathiques pour les tirer d’affaire lorsqu’ils sont pris au piège par les procureurs. Le procureur du district sud de New York, Preet Bharara, tentait sérieusement de demander des comptes à plusieurs prédateurs lorsque la Cour suprême de New York lui a tiré le tapis sous les pieds. Leur interprétation généreuse de la douteuse décision de la Cour suprême dans des affaires de commerce illicite a confirmé l’annulation de la condamnation de Michael S. Steinberg, le plus haut dirigeant du célèbre fonds de placement SAC Capital Advisors. Bharara a été obligé d’abandonner sept affaires en attente contre des gros zozos de Wall Street.

Échapper à l’impôt sur les sociétés

Il existe une myriade d’autres exemples de complicité entre les législateurs ou les régulateurs, d’une part, et les intérêts commerciaux particuliers, d’autre part. Les jugements de l’Agence de protection de l’environnement qui sont renversés sous la pression combinée des intérêts commerciaux de politiciens concernés ou redevables en est un. La décision du gouvernement de se priver du pouvoir de négocier avec les compagnies pharmaceutiques sur le prix des médicaments payés avec des fonds publics en est un autre. La tolérance à l’égard de la dissimulation de profits à l’étranger ou dans les paradis fiscaux, pouvant atteindre des dizaines de milliards de dollars, en est un troisième. Ce dernier exemple est le plus flagrant.

Certaines des entreprises les plus rentables paient peu ou pas d’impôt fédéral. Apple en est un bon exemple, il n’en paye aucun. Facebook et Microsoft suivent de près. General Electric a reçu un remboursement d’impôt en 2015, avec des revenus de 8 milliards de dollars. Son taux d’imposition global est de 3,2 %.

En Californie, plusieurs géants du secteur privé (dont Apple et Genentech) ont lancé une campagne agressive dans un effort sans précédent pour se faire rembourser les impôts fonciers au motif que leurs actifs ont été surévalués – et que leurs bénéfices ont été injustement réduits. La ville de Cupertino, dans la Silicon Valley, accueille le siège mondial d’Apple, qui y a construit son vaste campus en 2014. Elle compte 13 000 employés. Combien la ville de Cupertino reçoit-t-elle pour les services fournis ? Six mille dollars.

Apple a rejeté les suggestions polies selon lesquelles elle pourrait augmenter ce montant au motif que cela serait en contradiction avec son modèle commercial. La menace de déménager l’ensemble de l’entreprise à Sheboygan n’est guère crédible étant donné les investissements de plusieurs milliards de dollars dans le béton et le verre. Le pouvoir d’Apple d’obtenir ce qu’il veut est politique et culturel. Cupertino, soit dit en passant, était une ville déjà prospère avant qu’Apple ne s’y installe.

Même à Seattle, bastion de la politique progressiste, Amazon a montré combien il est facile d’intimider et de faire plier les politiciens pour qu’ils fassent leur devoir. En mai, une mesure novatrice a été promulguée en matière d’impôt des sociétés, qui permettait de recueillir 50 millions de dollars par an pour aider à couvrir le coût des programmes de logement sociaux dont le pays a désespérément besoin. Il a été adopté à l’unanimité par le conseil municipal et a été acclamé à l’échelle nationale.

En juin, cette mesure été sabordée par un vote de 7 voix contre 2. Que s’est-il passé pour produire cette « épiphanie » ? Simple, Amazon a annoncé qu’elle suspendait tous ses plans d’expansion pour Seattle, et a été rejoint par Microsoft, Starbucks et d’autres dans une déclaration de guerre contre la ville. La maire, Jenny Durkin, a cédé : « Nous vous avons entendu », a-t-elle dit en agitant le drapeau blanc et en s’inclinant devant ses maîtres.

En bref, une ville assiégée par des barbares a sauvé sa peau en s’asservissant. Ainsi, Seattle n’est guère différente d’anciennes villes comme Bethléem ou Scranton, en Pennsylvanie. C’est notre brillant avenir high-tech sous la ploutocratie.

Veuillez noter : Seattle et la Silicon Valley sont les endroits où Barack Obama, Hillary Clinton et d’autres dirigeants démocrates vont plaider pour l’argent des vautours des fonds spéculatifs et des milliardaires de l’informatique afin de financer leurs campagnes « républicaines » de « réforme ».

Über alles

L’éthique de l’avantage des grosses entreprises est portée à son paroxysme par Uber. L’entreprise fait bien sûr fi des lois et des règlements. Elle exploite ses employés jetables pour se constituer une clientèle et dit ensuite aux autorités locales que s’ils appliquent les règles, Uber partira – et laissera des électeurs en colère derrière elle. Actuellement, elle conteste avec véhémence une décision de la Cour suprême de Californie selon laquelle ses travailleurs jetables ne sont pas des « entrepreneurs indépendants ». De manière typiquement agressive, les dirigeants d’Uber achètent les politiciens et incitent ses promoteurs à obtenir une exception législative. Ariana Huffington, ancienne militante progressiste, membre du conseil d’administration, soutient complètement l’entreprise. C’est ce qui se passe dans une ploutocratie.

Les interprétations laxistes des lois fiscales par l’IRS [Internal revenue service, centre des impôts, NdT], à l’avantage des personnes à revenu élevé, peuvent être ajoutées à cette liste. Il en va de même pour les cadeaux offerts aux entrepreneurs bénéficiant des dizaines de milliards de dollars gaspillés en Irak et en Afghanistan. Le nombre de ces aides directes aux grandes entreprises et aux riches est infini.

Le fait est que le gouvernement, à tous les niveaux, sert des intérêts égoïstes particuliers, peu importe qui en est à la tête. Bien qu’il y ait une certaine différence entre les républicains et les démocrates à cet égard, elle s’est rétrécie sur la plupart des principaux points au point que les propriétés fondamentales du système biaisé sont si bien établies qu’elles sont imperméables aux résultats électoraux. L’expérience la plus révélatrice que nous ayons eu de cette dure réalité est la décision de l’administration Obama de permettre à Wall Street de déterminer comment et par qui la crise financière de 2008 serait gérée.

Les préjugés systémiques sont le facteur le plus crucial pour créer et maintenir les orientations ploutocratiques du gouvernement. Ils sont confirmés et renforcés par le niveau social et ce à quoi s’identifient les personnes qui occupent effectivement des fonctions électives élevées.

Nos dirigeants sont presque tous riches quelle que soit la norme. La plupart sont très riches. Le cabinet de Trump est dominé par des milliardaires. Ceux qui n’étaient pas déjà riches ont aspiré à le devenir et ont réussi. Les Clinton en sont un exemple frappant. Cette aspiration se manifeste dans la manière dont ils se conduisent lorsqu’ils sont en fonction.

DeVos : Une des nombreux milliardaires de l’équipe Trump. (Michael Vadon)

Le Congrès, pour sa part, est composé de deux clubs d’hommes/femmes riches. Dans de nombreux cas, leur richesse personnelle les a aidés à gagner leur siège. Dans beaucoup d’autres, ils nouent des liens avec des lobbies qui fournissent les fonds nécessaires. L’ancien sénateur Max Baucus aurait dû porter un chandail Big Pharma, comme les joueurs de football, si la vérité était la règle concernant la publicité. Qu’ils soient « achetés » d’une manière ou d’une autre, ils sont sûrement souvent cooptés. L’aspect le plus insidieux de la cooptation est de voir le monde du point de vue des intérêts économiques privilégiés et particuliers.

La dévolution des démocrates

La dévolution du Parti démocrate, qui est passé du statut de représentant des gens ordinaires à celui d’« un autre groupe de gars », est un exemple révélateur de la façon dont la politique américaine a dégénéré en ploutocratie. Le renouvellement du parti pour accommoder les intérêts des riches a été un thème de la dernière décennie ou plus.

De la Maison-Blanche d’Obama aux salles du Congrès, les chefs de parti (et la plupart des partisans) ont reconnu la domination des idées conservatrices sur la stratégie macro-économique (le dogme de l’austérité) ; sur le maintien des soins de santé à but lucratif ; sur le sauvetage des grands acteurs financiers au détriment des autres et de la stabilité économique ; sur la dégradation de la sécurité sociale et du système de santé. Le dernier point est le plus flagrant – et le plus révélateur – de nos voies et moyens ploutocratiques. Car il implique une combinaison de tromperies intellectuelles, de massacres flagrants des chiffres et de mépris pour les conséquences humaines à une époque de détresse croissante pour des dizaines de millions de personnes. En d’autres termes, il n’y a plus moyen de dissimuler ou de filtrer les petits arrangements, de savoir qui est lésé et qui continuera à bénéficier des avantages des politiques budgétaires biaisées.

La preuve la plus convaincante de la façon dont les intérêts financiers façonnent la politique américaine est le mépris systématique des manifestations les plus flagrantes du capitalisme prédateur. Pensez à l’exonération fiscale que les dirigeants d’entreprises se sont accordée en concevant des moyens ingénieux de s’incorporer à des paradis fiscaux (ou même dans un cyberespace sans impôt) où tous les profits sont enregistrés grâce à une manipulation des prix de transfert. Pourtant, aucun projet de loi n’a été proposé, par l’une ou l’autre des branches du Congrès des États-Unis, pour remédier à ce détournement flagrant de richesse. Il n’a été soulevé, quoique tangentiellement et brièvement, que par un seul candidat aux élections de 2016, Bernie Sanders.

Personne n’aborde ce sujet pour les élections de mi-mandat. Quant aux vautours des fonds de pensions, Newt Gingrich les a dénoncés lors des primaires républicaines de 2012 contre Mitt Romney. C’est la principale raison de sa victoire surprise en Caroline du Sud. Puis vint le débat très médiatisé en Floride. À la surprise générale, Gingrich est resté complètement silencieux au sujet de la carrière de Romney en tant que prédateur de fonds spéculatifs. Que s’est-il passé ? Les poids lourds du Parti lui ont fait une proposition qu’il ne pouvait pas refuser : soit vous la fermez, soit vous ne mangerez plus jamais à Washington. Oubliez vos lucratifs conseils, laissez tomber votre carte de célébrité et commencez à habituer votre nouvelle épouse à manger chez Eat & Park.

Le travail des médias

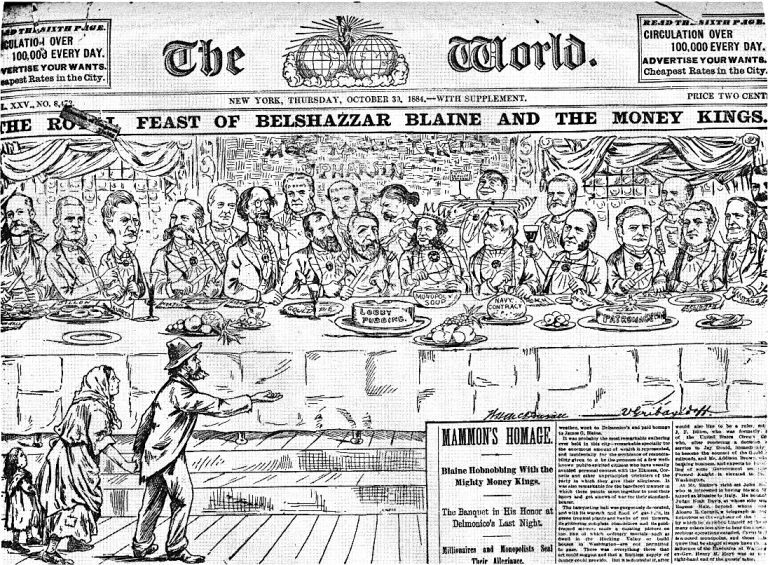

En 1884, lorsque les grands médias se sont attaqués à la ploutocratie avant que la ploutocratie ne s’en empare. (Wikimedia Commons)

Il y a une autre dimension, absolument cruciale, à la consolidation de la ploutocratie américaine. C’est contrôler les moyens de façonner la façon dont la population comprend les affaires publiques et, par conséquent, de canaliser la pensée et le comportement dans la direction souhaitée. Nos guides ploutocratiques, nos prophètes et nos formateurs ont énormément réussi à y parvenir. L’un des objectifs de leurs efforts a été de faire des médias des alliés conscients ou de les dévaloriser par des critiques. Leur succès est visible.

Qui, dans les médias, a contesté la ploutocratie au service du mensonge quand elle dit que la sécurité sociale et l’assurance-maladie sont la principale cause de nos déficits et que leur faillite imminente met en péril l’économie américaine ? Qui se donne la peine d’informer le public que les fonds en fiducie de ces deux programmes proviennent d’une source de revenus distincte du reste du budget ? Réponse : personne à l’intérieur ou à proximité des médias grand public.

Lequel a rendu le service le plus élémentaire service en soulignant que parmi tous les emplois créés depuis 2009, aussi peu nombreux soient-ils, au moins 60% ne le sont qu’à temps partiel ou temporaires ? Réponse : encore une fois, personne. Qui s’est donné la peine de mettre en lumière les failles logiques de la vision fondamentaliste du marché qui a tant déformé les perceptions de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans la gestion macro-économique ? Oui, Paul Krugman, Joseph Stiglitz et une poignée d’autres ; mais les collègues de Krugman qui écrivent sur les affaires et l’économie au New York Times ne semblent pas avoir le temps de le lire ou bien manquent d’intelligence pour comprendre ce qu’il dit.

Prises de contrôle par les groupes de réflexion

Dans le même ordre d’idée, un deuxième objectif a été de dominer le monde des groupes de réflexion et des fondations. Aujourd’hui, presque tous les grands groupes de réflexion de Washington dépendent de l’argent des entreprises. Des hommes d’affaires siègent aux conseils d’administration et façonnent les programmes de recherche. Peter G. Peterson, le milliardaire d’un fonds de pensions, a choisi la voie la plus directe pour acquérir l’International Institute of Economics, en le renommant d’après son nom. Il s’est ensuite mis à l’utiliser comme un instrument pour poursuivre la campagne contre la sécurité sociale qui est devenue l’œuvre de sa vie.

Et puis il y a Robert Rubin. Rubin est l’incarnation même de la malversation financière et du lien entre le gouvernement et Wall Street qui a ruiné le pays. Auteur du programme de déréglementation de Clinton alors qu’il était secrétaire au Trésor, puis super lobbyiste et président de la super banque conglomérée CITI (seulement grâce à sa déréglementation) dans les années qui ont précédé la faillite de Ben Bernanke, Hank Paulson et Tim Geithner, et conseiller de Barack Obama ou il en a profité pour remplir la nouvelle administration de ses protégés. Depuis, il s’est installé en tant que président du Council on Foreign Relations et directeur du très prestigieux et généreusement financé Hamilton Project, à Brookings. À la fin de l’année dernière, Jaime Dimon, président et chef de la direction de JP Morgan Chase, la plus grande banque américaine, a prononcé des discours devant ces deux organisations. La prestation a été présentée comme un forum permettant à un PDG mondial de premier plan de partager ses priorités et ses idées devant un auditoire de haut niveau composé de membres du Council of Foreign relations. Voila encore la ploutocratie en action.

L’éducation sapée

Le troisième objectif a été d’affaiblir l’éducation publique. Nous avons été témoins de l’attaque contre notre système d’écoles primaires publiques au nom de l’efficacité, de l’efficience et de l’innovation. Les écoles privées sont le mot d’ordre. Les enseignants sont accusés d’être le cœur du problème. Ainsi, la privatisation, une privatisation très rentable, est vendue comme la solution pour sauver la jeunesse américaine en dépit de nombreuses preuves du contraire. La vérité historique est mise de côté : notre système scolaire public est la seule institution, avant toute autre, qui ait construit la démocratie américaine. C’est aussi un bastion de la pensée sociale éclairée. Il est donc considéré comme une cible.

Il en va de même pour le réseau des universités publiques, la fierté du pays. D’État en État, leur financement est asséché et elles deviennent les agneaux sacrificiels sur l’autel du culte de l’austérité. Elles aussi sont stigmatisées comme étant « dépassées », comme ne faisant plus le travail de fournir au monde des affaires les travailleurs qualifiés, obéissants qu’ils veulent. Les écoles de commerce, longtemps dépendantes du monde de l’entreprise, sont considérées comme le modèle du partenariat public-privé dans l’enseignement supérieur. L’enseignement à distance, souvent géré par des consultants « experts » à but lucratif ou des « entrepreneurs », est présenté comme la vague d’un avenir prometteur – un avenir avec moins de professeurs libéraux ayant des idées insidieuses envers la bonne société. L’enseignement à distance est l’équivalent pour l’enseignement supérieur des écoles privées qui sont tant à la mode. Beaucoup de promesses, peu de réalisations, mais tout cela bien conçu pour faire avancer un programme favorable à la ploutocratie.

Là aussi, les conseils d’administration sont dirigés par des hommes ou des femmes d’affaires. Le coup d’État avorté à l’Université de Virginie a été provoqué par le recteur qui est un promoteur immobilier de Virginia Beach. Le président du conseil d’administration de l’Université du Texas, où les tensions sont à un niveau inflammable, est un promoteur immobilier. Le président du conseil d’administration de l’Université de Californie est le PDG de deux sociétés de capital-investissement, et le mari de la sénatrice Diane Feinstein. Son projet favori est de placer l’argent de la caisse de retraite des enseignants de Californie (CALPERS) sous la garde de maisons financières privées. Deux anciens administrateurs du fonds font actuellement l’objet d’une enquête criminelle pour avoir reçu d’importants pots-de-vin d’autres sociétés de capital-investissement auxquelles ils ont versé des fonds – et qui les ont ensuite employés comme « investisseurs ». C’est la ploutocratie à l’œuvre.

L’argent comme mesure de toutes choses

L’accomplissement ultime d’une ploutocratie est de se légitimer en ancrant dans l’esprit de la société l’idée que l’argent est la mesure de toutes choses. C’est le but ultime, c’est la condition sine qua non pour donner aux gens ce qu’ils désirent le plus. C’est la mesure de la valeur d’un individu. C’est la marque du statut dans une culture où l’anxiété face à son statut est flagrante. Cette façon de voir le monde décrit les perspectives de Bill Clinton, Barack Obama et Donald Trump. C’est Obama qui, au plus fort de la crise financière, a encensé Jaime Dimon et Lloyd Blankfein, PDG de Goldman Sachs, comme des « hommes d’affaires avisés et prospères ». C’est Obama qui est devenu avec empressement le copain de golf de Dimon ; un Obama qui, deux fois dans sa carrière, a pris des emplois dans des cabinets d’avocats d’affaires. C’est Bill Clinton qui a parcouru le monde en avion d’affaires au cours des douze dernières années. Ce sont eux deux qui ont poussé Alan Simpson et Erskine Bowles à faire pression pour paralyser la sécurité sociale. C’est la ploutocratie qui envahit les rangs des dirigeants des deux partis de ce qui formait autrefois la république américaine.

La réalisation peut-être la plus extraordinaire de l’aile financière de la ploutocratie a été de convaincre la classe politique que ses activités largement spéculatives sont normales. En effet, elle est considérée comme étant la principale raison de la croissance de l’économie. Leur ruse est de faire croire que leur propre bien-être est essentiel au bien-être de l’économie nationale et, par conséquent, qu’ils méritent un traitement privilégié.

La subtilité, la discrétion et la retenue sont étrangères à leur style boucanier profondément enraciné dans la culture et l’histoire du pays. Leur comportement est souvent impulsif et accrocheur : avides de montrer ce qu’ils peuvent se payer et qu’ils sont les meilleurs. Ils jouent avec la richesse de la nation pour s’enrichir plutôt que de gérer une économie.

Il y a peu d’intérêt à construire quoi que ce soit qui puisse durer ; pas de « nouvel ordre », pas de nouveau parti, pas de nouvelles institutions. Pas même de monuments physiques pour eux-mêmes. Pourquoi s’embêter alors que l’organisation existante fonctionne si bien maintenant à votre avantage et à celui de vos associés qui partagent les mêmes idées et les mêmes intérêts et qui peuvent facilement diriger le flux des idées, de l’argent et de la politique dans votre direction.

Pendant ce temps, le public est aveugle à la façon dont il est trompé et maltraité, en grande partie grâce à un média d’information aux ordres. On constate peu de changements dans l’idéologie civique du pays qui imprègne la population et la ferme conviction que ses principes et ses institutions incarnent une vertu exceptionnelle. Remettre ces principes en question est une menace pour les ploutocrates, les médias et le système éducatif qu’ils dirigent ou influencent.

Un État policier mené par Wall Street

L’un des exemples les plus étonnants de l’implication ploutocratique directe dans l’État a été l’audace de Wall Street qui a coopté une partie de la police de New York en y créant une unité semi-autonome de surveillance du district financier.

Financée par Goldman Sachs & Cie, gérée en partie par des employés de banques privées occupant des postes administratifs clés et ayant pour mandat explicite de prévenir et de traiter toute activité qui les menace, elle fonctionne avec de l’équipement de haute technologie et dans un établissement fourni par ses sponsors. Pendant des années, ce service a été gardé secret afin de ne pas inciter les personnes curieuses à en parler. C’est l’unité qui a coordonné l’étouffement des manifestations du mouvement Occupy Wall Street à Manhattan. C’est un exemple d’appropriation d’un organisme public au service d’intérêts privés.

L’hyper-anxiété de l’après-11 septembre a servi de couverture politique et idéologique à un accord conçu par le maire, Mike Bloomberg (lui-même un milliardaire de Wall Street qui a défendu Wall Street contre toute accusation d’abus financier), en collusion avec ses anciens associés. S’agit-il simplement de Bloomberg exposant la dépendance fiscale de la ville de New York aux emplois du secteur financier ?

C’est le même Bloomberg qui a tué une initiative largement soutenue visant à fixer un salaire minimum décent de 10 $ l’heure avec assurance maladie (11,50 $ sans) pour le travail sur des projets de développement qui reçoivent plus d’un million de dollars en subventions des contribuables. Il a stigmatisé la mesure comme « un retour à l’époque où le gouvernement considérait le secteur privé comme une vache à lait… La dernière fois que nous avons vraiment eu une grande économie dirigée, c’était l’URSS et ça n’a pas si bien marché ». C’est aussi ploutocratique que ça peut l’être, et cela dans une ville qui se prétend sociale.

Pas de complot nécessaire

De plus, les différentes parties prenantes à la ploutocratie ne sont pas bien organisées. Il n’y a pas de complot en tant que tel. C’est la convergence des points de vue et des intérêts personnels de personnes disparates dans différentes parties du système qui a révolutionné la vie publique américaine, le discours public et la philosophie publique.

Personne n’a eu à endoctriner Barack Obama en 2008-2009, à l’intimider ou à le soudoyer. Il est venu aux ploutocrates de son plein gré avec son état d’esprit et ses valeurs déjà conformes à la vision qu’avait la ploutocratie d’elle-même et de l’Amérique. C’est l’homme qui, pendant les deux premières années de sa présidence, a mal interprété à plusieurs reprises la couverture de la loi de 1935 sur la sécurité sociale ; ignorant et ne cherchant pas à savoir, ou volontairement ignorant afin d’établir une comparaison à l’avantage de son pseudo-plan de soins de santé fatalement défectueux. Après tout, c’est cet homme qui a cité Ronald Reagan comme modèle pour le type de présidence dont l’Amérique avait besoin. Il a été la preuve vivante de l’efficacité avec laquelle les Américains ont été mis en conformité avec la vision ploutocratique.

Cela ne veut pas dire que le succès des ploutocrates était inévitable ou qu’ils étaient diaboliquement intelligents en manipulant tout un chacun à leur avantage. Il y a eu un fort élément de chance dans leur victoire. Leur coup de chance le plus remarquable a été l’incompétence et la myopie de leur opposition potentielle, démocrates libéraux, intellectuels, associations professionnelles, etc. Les ploutocrates ont poursuivi leurs objectifs d’une manière désorganisée et diffuse. Cependant, l’absence d’adversaire sur le terrain en a assuré le succès.

Pas malin

Quant à l’intelligence, la ploutocratie américaine est en fait une ploutocratie stupide. Premièrement, elle va trop loin. Mieux vaut laisser quelques friandises sur la table pour les 99% et même quelques miettes pour les 47% que de risquer de générer du ressentiment et des représailles.

Depuis l’effondrement financier, les intérêts financiers et commerciaux n’ont pas pu résister à l’envie de s’en prendre aux plus faibles. Pêcher la petite monnaie dans la foulée d’un vol qualifié, c’est frotter des plaies avec du sel. Pourquoi lutter contre une petite augmentation du salaire minimum ? Pourquoi exploiter impitoyablement tous ces intérimaires et travailleurs à temps partiel qui ont si peu de pouvoir économique ou politique de toute façon ? Pourquoi soutirer aux petits déposants et aux détenteurs de cartes de crédit que vous volez déjà systématiquement jusqu’au dernier de leur sous ? Dans une perspective plus large, ce genre de comportement est stupide.

Pour l’expliquer, il faut observer l’obsession du statut chez ces audacieux flibustiers des affaires. Ce trait particulier s’intensifie au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hiérarchie des fortunes. C’est l’impulsion de montrer sa supériorité à tous le monde en montrant comment vous vous en tirez si bien. Le « deal du requin » est toujours très prisé par certains segments de la société américaine. C’est l’homme nerveux et manquant d’assurance qui doit prouver au monde, et à lui-même, qu’il peut agir en toute impunité. Il est à peine différent du voyou qui frime devant ses potes et sa nana.

Au fond, ces gens sont, au plus profond d’eux-mêmes, des arnaqueurs. Ils recherchent la sensation forte procurée par l’arnaque, et ne cherchent pas à construire quoi que ce soit. Ainsi, Lloyd Blankfein ne s’est pas présenté aux réunions de la Maison Blanche, mais Obama l’a remercié de l’avoir prévenu, même si la réunion avait déjà commencé. C’est pourquoi Jaime Dimon proteste avec indignation contre les mauvais traitements verbaux qu’il a subi de la part de la presse, de la Maison Blanche, de qui que ce soit.

Ensuite, il y a Jack Welch, le titan de l’industrie américaine qui se pavane, alors qu’il détient le record du Guinness pour le plus grand nombre d’emplois manufacturiers externalisés par une entreprise ; et qui pourtant a impudemment qualifié Obama d’« anti-business » quand le président a nommé son successeur, Jeffrey Immelt, à la tête du Conseil de l’emploi de la Maison Blanche. Ou le faux respect par la Banque d’Amérique du doux accord qu’elle a obtenu d’Obama concernant l’escroquerie criminelle à la forclusion.

L’épisode ultime d’anarchie flagrante est l’affaire MF Holdings par laquelle, sous la direction de son chef l’ancien sénateur et gouverneur Jon Corzine, ce fonds de couverture a pris l’initiative illégale de piller quelques milliards sur des comptes de dépôt pour couvrir les pertes subies dans ses opérations pour compte propre. JP Morgan, qui détenait des fonds de MF Global dans plusieurs comptes et qui traitait également les opérations sur titres de la société, a résisté à transférer des fonds aux clients de MF jusqu’à ce que des poursuites judiciaires l’y obligent. Punition : aucune. Pourquoi ? Le ministère de la Justice et les organismes de réglementation ont invoqué le prétexte boiteux que les décisions du groupe MF étaient si opaques qu’ils ne pouvaient pas déterminer qui avait cliqué sur la souris. Monter des arnaques comme celles-ci et s’en tirer sans châtiment est l’ultime ego trip.

Où est l’argent ?

Willie Sutton, le célèbre voleur de banque des années 1940, expliquait ainsi pourquoi il s’en prenait aux banques : « C’est là qu’est l’argent. » Les escrocs financiers d’aujourd’hui s’attaquent aux spéculations financières à haut risque parce que c’est là que les plus gros coups sont faits. C’est plus important que les plus grosses sommes d’argent en dépôt en banque, avec le même frisson. Le baron de la finance peu sûr de lui et à la recherche de statut social est un joueur compulsif. Il a toujours besoin de ses doses : de gain, de célébrité, de respect ou de déférence, aussi éphémères qu’en soit l’effet.

La culture américaine fournit peu de signes distinctifs de son rang. Pas de « Messire », pas de siège à la Chambre des Lords, pas de rite de passage qui sépare l’élite annoncée de la populace. Comme l’oubli éclipse rapidement les plus célèbres et les plus acclamés, ils s’emparent le plus vite possible de tout ce qui est à leur portée. Lorsqu’IR Magazine a décerné à JP Morgan le prix de la « meilleure gestion de crise » de 2012 pour sa gestion de la débâcle de la London Whale à Londres, lors d’une cérémonie de remise de prix à Manhattan, les dirigeants de Morgan étaient là pour exprimer leur appréciation, plutôt que pour se cacher. Le seul personnage de Wall Street qui a joué le jeu des célébrités sans être marginalisé dans l’esprit du public est Robert Rubin. Grâce à son agilité et à ses liens politiques, il a semi-institutionnalisé son statut de célébrité. Oui, il y a l’ancien président de la Fed, Paul Volcker. Mais sa stature repose sur une réputation inégalée de service au bien commun et d’intégrité incontestée. Les Blankfein, les Dimon, les Welch et les Rubin non seulement n’ont pas les attributs essentiels, mais ils semblent aussi mépriser le public, le rabaisser plutôt que le servir, ce que même les institutions financières privées devraient faire, tout en faisant un profit raisonnable.

Le dénigrement compulsif des pauvres et des dépossédés par les ploutocrates est peut-être la preuve la plus révélatrice de l’obsession du statut liée à l’insécurité née de leurs acquis souvent mal acquis. C’est au cœur de leur personnalité sociale. Ils semblent trouver nécessaire de stigmatiser et de traiter de perdants tous ceux qui n’appartiennent pas à leur classe sociale. Ceux du bas de l’échelle sont condamnés comme des dégénérés moraux – toxicomanes, parasites, paresseux – plutôt que comme des victimes de leur système financier. Cette attitude est faite en partie pour souligner leur supériorité et en partie pour masquer les conséquences sociales de leur rapacité. Un tel comportement est l’antithèse de l’image de l’homme cultivé et ils en paient donc le prix en termes d’estime publique malgré les efforts des médias pour maintenir cette fausse image.

Les ploutocrates américains ont le désir profond de croire en leur propre vertu et de la faire reconnaître par les autres, malgré les faits. Leur fierté perverse d’utiliser le système ne ternit pas leur perception de leur comportement. Blankfein a osé dire : « J’ai fait le travail du Seigneur. »

Dimon se pavane au Council on Foreign Relations ou au Brookings Institute devant un auditoire qui l’adule pour sa renommée et sa sagesse sur les grandes affaires du monde. Pourrait-il alors nous dire si les BRICS peuvent truquer le taux du LIBOR avec la connivence de la Banque d’Angleterre et de la Réserve fédérale ; ou s’il peut ne pas faire les déclarations réglementaires lorsqu’elles menacent de révéler un système dingue qui a fait perdre 6 milliards de dollars ?

Un effet généralisé

La ploutocratie dans le style américain actuel a des effets pernicieux qui vont au-delà de l’influence dominante des riches sur l’économie et le gouvernement du pays. Elle crée des précédents et devient un modèle d’irresponsabilité qui imprègne tout pouvoir dans l’ensemble de la société. Trois administrations présidentielles successives et deux décennies de comportement malhonnête de la part des élites ont établi des normes aujourd’hui évidentes dans des institutions aussi diverses que les universités et les groupes de réflexion, les associations militaires et professionnelles, voire les clubs privés. Le résultat cumulatif est une dégradation généralisée des normes dans l’utilisation et l’abus du pouvoir.

La ploutocratie crée des tensions sociales. Logiquement, la principale ligne de tension devrait se situer entre les ploutocrates et le reste d’entre nous ou, du moins, entre les ploutocrates et tous ceux qui ont des moyens modestes. Mais ce n’est pas le cas aux États-Unis. S’il est vrai qu’il y a eu des propos amers sur les requins de Wall Street et leurs renflouements au cours de la première année qui a suivi l’effondrement financier, cela n’est jamais devenu une ligne principale de division politique.

Aujourd’hui, l’indignation s’est apaisée et la politique se résume à l’austérité et à l’endettement plutôt qu’à la distribution de la richesse et du pouvoir qui l’accompagne… Le sentiment profond d’anxiété et de doléance qui envahit la population se manifeste par des poussées de concurrence hostile entre des groupes qui sont en fait tous eux-mêmes victimes du fait que les ploutocrates prennent en main la majeure partie de la richesse nationale et laissent les autres combattre pour les miettes. Ce sont donc les employés du secteur privé qui s’opposent aux employés de l’État parce que ces derniers ont une (certaine) assurance-maladie, une petite retraite et une certaine sécurité par rapport aux premiers qui sont privés de ces trois éléments. Ce sont les parents qui s’inquiètent de l’éducation de leurs enfants contre les enseignants. Les deux contre les autorités locales à court d’argent. Municipalités contre États. C’est l’homme de la petite entreprise contre les syndicats et les exigences de l’assurance maladie. Les médecins contre les patients et contre les administrateurs. Ce sont les administrateurs universitaires contre le corps professoral et les étudiants, et le corps professoral contre les étudiants qui se font concurrence pour obtenir des crédits toujours plus réduits.

Presque tout le monde est frustré par le contraste de plus en plus net entre leurs espoirs, leurs aspirations, et les sombres réalités qui les attendent, eux-mêmes et leurs enfants. Pendant ce temps, les gens au sommet attendent avec confiance en se plaçant au-dessus de la mêlée qu’ils ont conçue, toujours prêts à se précipiter pour dépouiller ce qui reste de biens publics à privatiser, de contrats sans appel d’offre, de paradis fiscaux, d’autoroutes à privatiser, de monopoles de prêts étudiants à rafler, d’achats à bon prix de propriétés saisies et de myriades d’allégements fiscaux.

Le président Obama a utilisé son discours sur l’état de l’Union de 2017 pour envoyer le message haut et fort. « Laissez-moi prévenir les lycées et les universités. Si vous n’empêchez pas les frais de scolarité d’augmenter, le financement que vous obtiendrez des contribuables diminuera. » Il a ainsi exposé un raisonnement qui l’a mis sur la même longueur d’onde que Rick Perry parce que la réalité est exactement le contraire. C’est parce que le financement public a diminué des deux tiers au cours des dernières décennies que les collèges et les universités sont obligés d’augmenter les frais de scolarité, malgré la stagnation des salaires des professeurs et du personnel. C’est l’essence même du conditionnement intellectuel au dogme égoïste de la ploutocratie et de la subornation des pouvoirs publics par la ploutocratie.

Est-ce que cette sorte de fierté perverse précède la chute ? Aucun signe ne montre que ce soit ce qui est en train de se passer. La ploutocratie en Amérique est plus susceptible de devenir notre destin. Le facteur dynastique croissant opérant au sein de la ploutocratie financière milite pour cette direction. La richesse elle-même a toujours été transférée d’une génération à l’autre, bien sûr ; la réduction des droits de succession ainsi que les taux plus bas dans les tranches de revenus supérieures accentuent généralement cette tendance. Avec le recul de la mobilité socio-économique dans la société américaine, elle prend de l’ampleur.

Quelque chose qui se rapproche d’une identité de caste se forme parmi les élites financières, comme l’incarne Dimon qui est la troisième génération de courtiers en valeurs mobilières et de gestionnaires financiers de Wall Street dans sa famille. Son père était directeur exécutif chez American Express, où le jeune Dimon s’est joint à Sandy Weill. L’an dernier, Dimon a embauché son père de 81 ans pour travailler pour JP Morgan Chase, un signe révélateur de ce conte générationnel. Le salaire de première année de son père était de 447 000 $ ; pour atteindre 1,6 million de dollars, maintenant que l’apprenti a acquis de l’expérience, vraisemblablement. Le sens des limites ne fait pas partie des caractéristiques de la ploutocratie financière.

Michael Brenner

Traduit par Wayan, relu par Cat pour le Saker Francophone

Ping : Affaire Khashoggi : les Saoudiens bétonnent, mais la pression va monter – Le Saker Francophone – DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE