Par Jean-Luc Baslé – 15 juin 2021

En 2000, Robert J. Shiller, professeur d’économie à Yale et lauréat du prix Nobel, a publié un livre intitulé « Irrational Exuberance » dans lequel il expliquait que, contrairement à une croyance largement répandue, les marchés ne sont pas nécessairement rationnels. Parfois, ils se comportent de manière plutôt insensée. Nous sommes arrivés à l’un de ces moments. Wall Street a créé une bulle. La question n’est plus de savoir si elle éclatera, mais quand.

En 2000, Robert J. Shiller, professeur d’économie à Yale et lauréat du prix Nobel, a publié un livre intitulé « Irrational Exuberance » dans lequel il expliquait que, contrairement à une croyance largement répandue, les marchés ne sont pas nécessairement rationnels. Parfois, ils se comportent de manière plutôt insensée. Nous sommes arrivés à l’un de ces moments. Wall Street a créé une bulle. La question n’est plus de savoir si elle éclatera, mais quand.

L’évidence d’une bulle

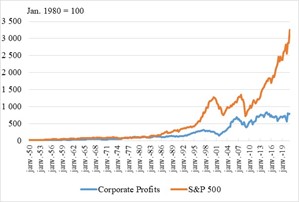

Dans n’importe quelle école de commerce du monde, les étudiants apprennent, dans le cours Finance 101, que la valeur d’une société est définie par ses revenus futurs – plus les revenus attendus sont importants, plus sa valeur est élevée. C’est tout à fait logique et cela explique pourquoi certaines sociétés se portent beaucoup mieux que d’autres. Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, dont les bénéfices attendus sont élevés, font beaucoup mieux que la plupart des autres, tirant vers le haut l’ensemble du marché. Pourtant, le marché boursier dans son ensemble ne peut pas faire mieux que l’ensemble de l’économie. Si la valeur d’une société est définie par ses bénéfices attendus, il s’ensuit que la valeur du marché boursier est définie par le bénéfice attendu que l’économie générera dans son ensemble. Bien sûr, on ne peut pas prédire quel sera le bénéfice attendu de l’économie dans son ensemble. Mais, si l’on veut avoir une idée de la direction que prend le marché, on peut examiner la relation entre les bénéfices des entreprises, tels qu’ils sont fournis par le Bureau of Economic Analysis, et la valeur des actions, telle qu’elle est donnée par des indices comme le Dow Jones ou le S&P500. Si l’on choisit ce dernier et qu’on le place sur un graphique avec les bénéfices des entreprises pour voir comment les deux évoluent dans le temps, on obtient une assez bonne idée de la direction que prend le marché boursier. Le résultat fait dresser les cheveux sur la tête !

Graphique 1

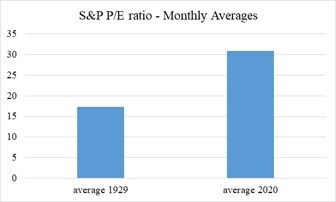

Graphique 2

Comme on peut le voir sur le graphique 1, les bénéfices des entreprises et la valeur des actions ont évolué de la même manière pendant près de quarante ans. À partir des années 1990, le marché boursier a commencé à augmenter à un rythme plus rapide que les bénéfices des entreprises. À partir de 2009, le marché boursier s’est envolé, se détachant des bénéfices des entreprises. Les deux ne sont plus unis. Une autre mesure confirme la surévaluation du marché boursier. Les investisseurs utilisent le ratio cours/bénéfices, ou ratio P/E, pour évaluer sa valeur. Il est calculé en divisant le cours de l’action d’une société par son bénéfice net par action. À cette aune, une action 2020 vaut en moyenne 31 fois son bénéfice net. C’est presque le double de sa valeur en 1929, année où la Grande Dépression a frappé les États-Unis et le reste du monde (graphique 2). En mai 2021, le ratio a encore augmenté pour atteindre 44, ce qui a fait exploser le graphique. Cela devrait faire réfléchir Wall Street et la Réserve fédérale.

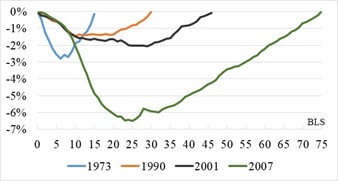

Graphique 3

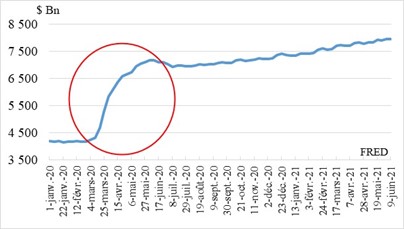

Graphique 4

Alors que Wall Street ne semble pas perturbée par cette performance plutôt extraordinaire, la Réserve fédérale estime qu’il est peut-être temps de « retirer le bol de punch », comme le président fédéral William McChesney Martin Jr. avait l’habitude de dire lorsque le marché s’emballait, ce qui signifie qu’il est temps de drainer les liquidités du système pour refroidir l’enthousiasme du marché. Mais avant de se pencher sur cette question, nous devons faire un pas en arrière.

La fabrication d’une bulle

Début 2009, la Réserve fédérale a lancé une nouvelle politique baptisée « assouplissement quantitatif » dont l’objectif non déclaré était de sauver Wall Street du krach de 2008. Cette politique a fonctionné. Le marché boursier s’est redressé. En mars 2013, le S&P500 a dépassé son niveau d’avant la crise (1569 contre 1549) (graphique 3). Bien sûr, cette politique n’a pas eu le même succès auprès des personnes sans emploi. Il a fallu plus de six ans pour que l’emploi retrouve son niveau d’avant la crise, un laps de temps beaucoup plus long que lors des crises précédentes (graphique 4). Craignant une hausse trop rapide de la bourse, la Réserve fédérale a tenté de la ralentir à deux reprises, sous la présidence de Ben Bernanke et de Janet Yellen, mais sans grand succès.

La situation est devenue incontrôlable lorsque le marché boursier s’est effondré de manière inattendue en février 2020. En quelques jours, le marché a chuté comme une pierre à la manière d’octobre 1929 (graphique 5). Il fallait trouver un coupable. C’est la Covid-19 qui est mis en cause, même si le 19 février 2020, jour où le marché a commencé à chuter, aucun décès dû à la Covid-19 n’a été signalé aux États-Unis. Le Congrès a réagi avec une rapidité inhabituelle. L’opération a été bien chorégraphiée et exécutée sans faille. En dix jours, le Congrès a approuvé la « plus grande loi d’aide économique de l’histoire des États-Unis » : 2 200 milliards de dollars, soit 10 % du produit intérieur brut. Le Sénat l’a approuvé à l’unanimité le 25 mars. Il a été adopté par un vote vocal à la Chambre des représentants le lendemain, et promulgué par le président Donald Trump le jour suivant (27 mars). Les personnes ordinaires ont reçu 1 200 dollars par personne, plus 500 dollars pour chaque personne à charge. Les allocations de chômage ont été étendues de 26 à 39 semaines, avec un supplément de 600 dollars par semaine. Tout un exploit ! Et si quelqu’un doute des intentions des fonctionnaires, le nom du projet de loi est destiné à rassurer les sceptiques : La loi CARES !

Graphique 5

Graphique 6

La vérité est que le paquet a peu à voir avec la Covid-19 mais beaucoup avec le marché boursier. Les principaux bénéficiaires ont été les banques et les sociétés. Peu après la signature de la loi CARES, la Réserve fédérale a commencé à injecter des liquidités sur le marché, doublant presque sa taille en quatre mois, la faisant passer de 4 200 milliards de dollars le 19 février 2020 à 7 200 milliards de dollars le 10 juin 2020 (graphique 6). L’action combinée du Congrès et de la Réserve fédérale a été un succès. La bourse a commencé à remonter en avril et, début juin, le Dow Jones avait entièrement récupéré ses pertes. On ne peut pas en dire autant du marché de l’emploi. Le jour de l’investiture de Joe Biden, 20 millions d’Américains étaient encore au chômage, alors qu’ils étaient 32,4 millions à son point culminant le 20 juin 2020 (si l’on ajoute les statistiques de l’assistance-chômage pandémique aux données de l’assurance-chômage 1). Le 6 mars 2021, près de 20 millions de travailleurs étaient encore au chômage.

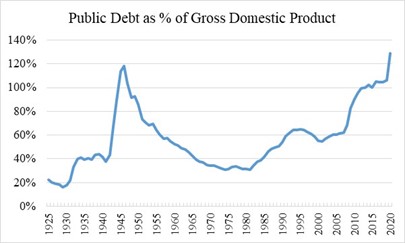

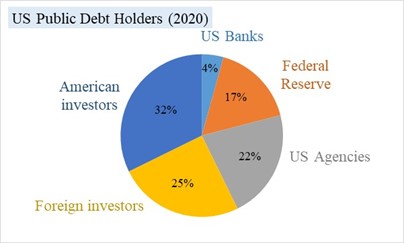

Pour remédier à cette situation, Joe Biden signe, le 11 mars 2021, la loi sur le plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars qui comprend un paiement direct de 1 400 dollars aux particuliers, une augmentation de 15 % des prestations des bons alimentaires et un certain nombre de dispositions fiscales ainsi que des subventions aux petites entreprises. Cette loi doit être suivie d’un plan d’infrastructure de 2 000 milliards de dollars et d’un plan famille de 1 800 milliards de dollars. Au total, les trois plans du président s’élèvent à 5 700 milliards de dollars. Si l’on ajoute les 2 200 milliards de dollars du CARES Act de Donald Trump, le total s’élève à 7 700 milliards de dollars, soit plus d’un tiers de la croissance du produit intérieur américain. Il s’agit d’une énorme impulsion pour l’économie. Si la nécessité de réparer les infrastructures du pays, de renforcer les budgets de recherche et développement, de faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, de renforcer les services sociaux et d’offrir un emploi à toute personne apte à travailler ne fait aucun doute, on ne peut s’empêcher de se demander quel sera l’impact de ces plans sur la dette publique, s’ils se concrétisent un jour et, subsidiairement, comment ils seront financés. L’épargne américaine ne suffira pas, ni l’épargne étrangère. L’Administration calcule probablement que le coup de fouet à l’économie que les plans vont générer sera supérieur à la dette – une dette dont le volume dépasse celui du niveau de la seconde guerre mondiale (graphique 7). L’Administration a peut-être raison, mais il n’y a aucune garantie que ce sera le cas. Si ce n’est pas le cas, la Réserve fédérale devra venir à la rescousse en créant de la monnaie, au risque de déclencher l’inflation. Aujourd’hui, elle détient 17% de la dette publique (graphique 8). C’est le double de ce qu’elle détenait en 2007, avant la crise des subprimes. De plus, si les choses ne se passent pas comme prévu, le dollar se dépréciera, comme expliqué dans un précédent billet.

Graphique 7

Graphique 8

Les bulles ne se dégonflent pas. Elles éclatent.

Consciente de ces risques, la Réserve fédérale souhaite redresser la situation en retirant le proverbial bol à punch. Cependant, elle ne peut utiliser son outil favori – les taux d’intérêt – qu’à la marge 2. Toute autre mesure aurait probablement des conséquences désastreuses sur l’économie. Elle aggraverait le déficit budgétaire, pousserait certaines petites entreprises et certains ménages à la faillite, augmenterait la valeur du dollar et détériorerait davantage le déficit commercial de la nation tout en envoyant un message néfaste au marché boursier. Une hausse du dollar provoquerait également des ravages dans les pays émergents chargés de dettes libellées en dollars.

Face à des résultats aussi désagréables, la Réserve fédérale a opté pour une approche plus douce. Elle a choisi de vendre des « reverse repos » 3 pour drainer l’excès de liquidités du système, et contenir discrètement la folie du marché boursier. Au 18 juin, elle a vendu 747 milliards de dollars de « reverse repos », annulant ainsi plus de 6 mois d’assouplissement quantitatif – l’argent facile qui est responsable de l’extravagance du marché qu’elle essaie maintenant de dompter. Bien qu’il s’agisse d’une mesure salutaire, il est peu probable qu’elle ait beaucoup d’effet dans une économie inondée de liquidités. Au 11 juin, les réserves excédentaires des banques s’élevaient à 3 800 milliards de dollars, soit sept fois le montant des prises en pension qui viennent d’être vendues.

La Réserve fédérale sait qu’elle est prise dans un bourbier. Il n’y a pas grand-chose qu’elle puisse faire à ce stade, si ce n’est prier pour que les taux d’intérêt à long terme restent stables, malgré le fait que l’inflation soit imminente. En vérité, personne ne sait comment se sortir de ce pétrin. L’économie est prise en étau entre une banque centrale impuissante, un marché boursier exubérant et un gouvernement surendetté. Les investisseurs et les spéculateurs sont sur les dents – le Dow Jones et le S&P500 ont légèrement baissé depuis leurs sommets respectifs des 11 et 14 juin. Chaque opérateur se tient prêt à quitter le navire au premier pépin, quel qu’il soit – financier, social, économique ou politique, national ou international – un pépin qui pourrait provoquer une panique et un crash, entraînant l’économie – l’économie mondiale – avec lui. Quand cela pourrait-il se produire ? C’est à voir. Dans un avenir proche ? C’est possible.

Jean-Luc Baslé

- Source : News release, Département du travail.

Note : Le taux de chômage couramment utilisé (U3) sous-estime le chômage. Non seulement il n’inclut pas les travailleurs découragés (U6), mais il ne rend pas pleinement compte des chômeurs pandémiques. En juin 2020, au plus fort de la crise du chômage, le chiffre U3 indiquait que 11,1 % de la population active était au chômage alors que le véritable chiffre était de 20 %. ↩ - Lors de sa conférence du 16 juin, Jerome Powell a fait allusion à une hausse du taux d’intérêt neutre. Cependant, à ce stade, une telle hausse n’est pas prévue avant 2022 ↩

- Un contrat de prise en pension, ou « reverse repo », est plus facilement défini par son opposé : le contrat de mise en pension, ou « repo ». Dans un « repo », le courtier qui vend des titres à un investisseur accepte de les racheter à une date ultérieure, à un prix légèrement supérieur. Il s’agit d’une forme d’emprunt à court terme. Dans un « reverse repos », le courtier qui achète les titres accepte de les revendre à un prix plus élevé à une date ultérieure. Dans le cas présent, la partie vendeuse est la Réserve fédérale qui, par cette transaction, retire des liquidités du marché ↩

Ping : Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel, ni les marchés boursiers – les 7 du quebec

Ping : Le borse, “irrazionale esuberanza” ma le bolle non si sgonfiano, scoppiano! | VP News – Blog – ItaNews24