« Tant pis si je dois pourrir ici cent ans, je ne me lèverai jamais devant ce juge. Ils nous occupent et ils osent nous juger. » – Extrait de la pièce de théâtre 603 d’Imad Farajim

Par Fawzia Afsal-Khan – Le 13 juin 2017 – Source Chronique de Palestine

Manifestation à At’ara contre les démolitions de maisons par les troupes israéliennes d’occupation. – Photo Keren Manor / Activestills

«… Je rêve de mes futurs enfants, et ils ne connaissent pas notre langue … Le vent m’a confié un secret : nous serons bientôt les nouveaux juifs errants, haïs, nostalgiques nomades, aux prières pleines de colère et de tristesse ».

Extrait de la pièce de théâtre Tennis à Naplouse d’Ismail Khalidi.

« À la télévision, la principale source d’information des Américains, il y a eu peu de reportages détaillés sur les conditions de vie dans les territoires occupés par Israël (ni même d’ailleurs sur le fait qu’il existe une occupation israélienne, maintenue par la violence) … »

Extrait de La cage de fer : L’histoire de la lutte palestinienne pour un État (2015), de Rashid Khalidi

« Les ombres sur les scènes palestiniennes demeurent très silencieuses et lorsqu’elles parlent c’est pour dire et redire non seulement leur souffrance, mais aussi leur espoir de justice. »

Extrait de l’introduction de Natalie Handal à Intérieur / Extérieur : six pièces de théâtre de Palestine et de la diaspora (2015), édité par Naomi Wallace et Ismail Khalidi

« Quand vous restez neutre dans des situations d’injustice, vous êtes du côté de l’oppresseur. Si un éléphant a son pied sur la queue d’une souris et que vous dites que vous êtes neutre, la souris n’appréciera pas votre neutralité. »

Archevêque Desmond Tutu

L’occupation de la Palestine par Israël qui se maintient grâce à un accroissement sans limite de la violence, la tentative des Palestiniens de retrouver, en prison, un peu de dignité en refusant de se lever devant des juges qui sont les premiers à commettre des injustices, tous les actes quotidiens de résistance culturelle et politique qui aident à garder vivant l’espoir d’obtenir un jour justice dans le soi-disant royaume de Dieu sur terre… toutes ces pensées, dont les citations ci-dessus se font l’écho, ont pris tant de corps pendant le bref voyage que je viens de faire à Ramallah, Jenine et Jérusalem-Est occupée, que j’ai du mal à m’asseoir pour écrire cet article que j’ai promis d’envoyer vendredi au Times of Pakistan.

Je vais commencer mon récit par un endroit anodin que nous, cosmopolitains, connaissons bien, un symbole agréable et rassurant du consumérisme touristique international, l’omniprésent café Starbucks, qui se trouve juste à l’extérieur de l’aéroport d’Amman et où je mourrais d‘envie de prendre un café. Mais je n’ai pas pu, parce mon amie palestinienne (qui m’avait invitée chez ses parents à Ramallah), commençait déjà à manifester les signes de « colère et de tristesse » du « nomade nostalgique » de Yousef, le personnage d’Ismail Khalidi – la peur va devenir le Zeitgeist (modus vivendi) palestinien dans sa pièce Tennis à Naplouse, alors que Yousef attend son exécution dans la prison où les Britanniques l’ont incarcéré à la fin de la révolte arabe de 1939. La vitesse à laquelle on passe de Starbucks à la famine – la situation à la fois réelle et symbolique du peuple palestinien — est impressionnante. Et voilà que je pénètre dans le dernier État colonial du monde, où une grève de la faim des prisonniers palestiniens entre dans son 36e jour.

« Il faut nous dépêcher, Fawzia… », dit mon amie, en prononçant mon nom à la manière arabe – ce que j’aime bien ; elle me pousse dans un taxi, en me rappelant avec impatience (ce qu’elle répétera plusieurs fois au cours de ce voyage), que nous pourrions être retenues pendant des heures de l’autre côté du pont Allenby par les autorités israéliennes (qui pourraient même nous refuser l’entrée). Comme l’écrit la blogueuse américaine Salah – qui aurait pu parler pour moi qui m’approchais du checkpoint du pont Allenby :

« Pour moi, passer par le checkpoint du pont Allenby, de Palestine en Jordanie est une expérience culturelle, mais pour mes amis palestiniens, c’est la seule entrée et la seule sortie de Cisjordanie vers le reste du monde. Le passage commence à Jéricho, où l’on traverse la frontière entre la Palestine et Israël, et la frontière entre Israël et la Jordanie. Ce processus peut prendre de quelques heures à toute la journée. »

Bien sûr, cette « expérience culturelle » des touristes est en fait le souvenir – une autre forme de nostalgie, si vous voulez – des vestiges du pouvoir colonial britannique, puisque le général Edmund Allenby a reconstruit le pont en 1918 après que l’Empire ottoman s’est effondré en même temps que le pont que les Ottomans avaient construit en 1885. Les sujets post-coloniaux de l’Empire britannique, comme je le suis moi-même, ne sont évidemment jamais tout à fait aussi « post » qu’ils aimeraient le croire.

Le passage de la frontière, qui avait débuté assez tranquillement du côté jordanien où nous avions décidé de payer 150 dollars chacune pour utiliser le service « VIP » — dont on avait dit à mon amie qu’il nous permettrait d’éviter les longues et humiliantes files d’attentes réservées aux plus pauvres — est devenu angoissant à Jéricho, où l’on passe de la Jordanie à la frontière de sécurité israélienne pour entrer en Cisjordanie palestinienne (eh oui c’est ça, l’occupation : les Palestiniens ne peuvent pas entrer dans leur propre pays, sans la permission des autorités israéliennes encore imprégnées du mythe colonial répandu par Golda Meir : à savoir que la Palestine était une terre sans peuple, à la disposition d’un autre – les juifs européens – qui étaient un peuple sans terre). Mon amie palestinienne était stressée car elle se demandait si et quand et après combien d’humiliations et d’interrogatoires elle arriverait chez ses parents et ses frères et sœurs ; et elle n’a pas cessé de me répéter de ne pas la regarder, de ne pas avouer aux gardes-frontières que je la connaissais, de simplement dire que j’allais donner une conférence en Israël dans une université, invitée par un collègue israélien progressiste qui m’avait envoyé une lettre d’invitation. Eh bien, ironiquement, elle est passée assez facilement, mais, moi, j’ai été arrêtée. Nous avions convenu que si l’une d’entre nous était détenue, l’autre attendrait un peu avant de partir en taxi pour la maison de ses parents à Bir Zeit et attendre là que l’autre arrive. Bien sûr, quand j’ai vu qu’elle sortait et que, moi, je restais aux prises avec les Israéliens, j’ai eu besoin de tous mes talents d’actrice pour rester calme pendant l’interrogatoire et refuser d’admettre que je la connaissais – j’ai obstinément affirmé que je l’avais rencontrée dans le bus pour Jéricho. Je suis sûr qu’ils ne m’ont pas crue – pourquoi aurions-nous pris le bus après avoir toutes les deux payé pour un « passage » VIP en taxi ?

La routine policière du bon et mauvais policier qui a suivi m’a paru plutôt amusante – après coup, bien sûr. La petite policière mince, la « bonne policière » (c’était toutes des femmes, en fait, et toutes, sauf la « bonne » policière, me manifestaient la plus grande hostilité) qui m’a emmenée dans le salon VIP, m’a demandé ce que je voulais « khaffee, Bakklawa ? Cookies ? Nous les avons faits pour vous madame… » Et ainsi de suite. Moi, j’envoyais des SMS, puis j’effaçais le texte au cas où ils voudraient voir mon téléphone, à mon ami israélien pour lui dire qu’il allait avoir un appel des autorités israéliennes pour vérifier qu’il m’avait bien envoyé la lettre d’invitation que je leur avais remise. J’avais déjà pris la précaution de supprimer mon application FB avec tous mes messages politiques, dont beaucoup critiquaient Israël et étaient pro-BDS, au cas où ils auraient confisqué mon téléphone, ce qui, heureusement, n’est pas arrivé. Au bout d’une heure et demie et de beaucoup de cafés amers qui m’ont rendue encore plus nerveuse, une femme maigre et sévère en treillis a pénétré dans la pièce, a aboyé mon nom et m’a dit de la suivre. Elle m’a emmenée dans un petit bureau sans fenêtre à l’arrière du bâtiment, où elle et une autre femme, dans le même accoutrement, discutaient en hébreu à chaque fois que je répondais à une question. « Pourquoi êtes-vous ici, qui allez-vous voir, où allez-vous exactement, où logerez-vous, avec qui, combien de temps, combien de personnes vont-elles assister à votre conférence, combien êtes-vous payée ? ». Et en montrant la lettre d’invitation du professeur israélien, l’officier principal assise à l’ordinateur où elle avait entré mes réponses, a proclamé triomphalement : « Mais cette lettre ne précise pas la date et l’heure de la conférence, alors… ». Avant qu’elle ne puisse dire un autre mot, je me hâte de préciser que c’est une rencontre informelle avec les étudiants de mon ami et donc qu’elle aura lieu au jour de sa convenance, sans audience publique (pas besoin d’avoir peur !) – et que bien sûr, je ne suis pas payée, car il s’agit d’une conférence à titre bénévole sur le sujet inoffensif de… la performance. Je n’ajoute pas « et votre performance dans l’exercice du pouvoir fera partie de cette conférence ! ».

À court d’objections, la gardienne sort sa dernière arme et me demande pourquoi je vais au Pakistan si souvent. « J’y suis née » lui dis-je, à quoi elle répond avec condescendance, « Oui, je sais ». Alors pourquoi me le demande-t-elle ? Je souris avec toute l’obséquiosité dont je suis capable : « Ma mère est vieille et malade, alors je dois remplir mes devoirs filiaux… Je suis sûre que vous comprenez. » Mon rappel émouvant du devoir filial rencontre un froid « Vous pouvez partir maintenant, on va vous remettre un permis d’entrée » — et elle me fait signe de sortir avant que je puisse lui demander de ne pas tamponner mon passeport. « Je sais », crache-t-elle avec colère. Oui, ils savent tous que leur pays est une tache morale sur la conscience collective du monde, peut-être que c’est la raison de leur hostilité et de leur mal être ? 1 Aucun visiteur ne veut leur tampon car cela les empêcherait d’entrer dans d’autres pays du monde, dont la plupart, malgré leur business avec Israël, ne veulent pas être soupçonnés d’approuver son occupation illégitime et sa torture des Palestiniens et de leur pays. Cela ne me plairait pas non plus d’accueillir dans mon pays des touristes qui sont obligés de faire comme s’ils n’y étaient jamais venus et qui, qu’ils en aient connaissance ou qu’ils refusent de le voir, seront témoins de l’horreur, des horreurs…

Le taxi dépasse de petits oliviers, emprunte la vallée de l’Al Ghaur avec ses collines de calcaire et sa végétation éparse sur les coteaux bruns, traverse les villes et les hameaux de Jéricho, Silwad, Yabroud (au centre duquel s’élève gracieusement le minaret d’une mosquée), descend vers la mer Morte, puis remonte et descend les collines couvertes de cultures — alors, je respire, je suis en Palestine. C’est vraiment aussi beau que mon amie me l’avait dit. Nous dépassons un homme en pantalon et gilet rouges portant un fez avec un tuyau ressemblant au narguilé enroulé autour de lui, et mon chauffeur de taxi me dit qu’il vend du kharoub, une boisson d’été fabriquée à partir d’une plante noire douce connue sous le nom de caroube. Ça me donne soif – même si, surtout depuis que nous approchons de Bir Zeit, la température est devenue assez agréable avec une brise fraîche qui souffle des collines environnantes. Au moment où je commençais à me détendre et à profiter de la beauté naturelle, j’ai été rappelée à la triste réalité quand une voiture nous a dépassés avec à son bord quatre jeunes gens, le visage durci par un mélange d’ennui et de colère. Les couleurs de L’étranger…

La maison des parents de mon amie est une belle maison de pierre à deux étages ; les murs du salon, couverts de photos de leurs enfants, petits-enfants, nièces, neveux, sont faits de ce même calcaire jaune qu’on trouve au Liban – d’ailleurs la campagne palestinienne me rappelle beaucoup ce beau pays levantin.

Ils ont tous été soulagés de me voir ; mon amie et son beau-frère m’avaient appelée et envoyé des SMS tout au long de mon voyage, pour me dire que j’étais en sécurité et pour guider le chauffeur qui parlait peu d’anglais. Il n’avait pas eu l’air content quand je lui ai dit que j’allais à Bir Zeit et non à Tel Aviv ; en fait, j’avais peur qu’il appelle la police des frontières pour leur dire que j’avais menti sur ma destination, et que la police israélienne vienne me chercher et m’expulse sans cérémonie d’un pays qui n’était pas le sien.

J’ai passé l’après-midi et la soirée avec la famille de mon amie — ses parents, ses 5 sœurs, qui faisaient toutes carrière avec succès dans différents domaines – autour d’un délicieux repas de feuilles de vignes et de poulet rôti (sa mère avait roulé et farci plus de 100 feuilles de vigne et de mini zuchinis en prévision du retour de sa fille, debout pendant des heures sur ses jambes pleines de varices, pour préparer le plat préféré de sa fille) ; nous avons chanté des chansons, moi en pendjabi, sa mère et ses sœurs ont chanté des chansons de Oum Kalsoum (à ma demande) et leurs chansons palestiniennes préférées, puis il y a eu une joyeuse distribution des vêtements et de chaussures que mon amie avait ramenés pour sa famille dans ses deux grosses valises. C’est de cette merveilleuse façon que j’ai découvert la célèbre hospitalité palestinienne ; Je me trouvais en présence de quelque chose d’extraordinaire : un amour de soi et des autres tout à fait sains, au cœur d’un système d’oppression systématique et continuel. L’expression Grace under pressure 2**, a pris un sens nouveau quand mon amie m’a emmenée sur le toit-terrasse et m’a montré, d’une part, le jardin potager florissant de sa mère et, d’autre part, les colonies israéliennes qui parsèment les collines qui entourent la ville de Bir Zeit. « Sais-tu ce que c’est que d’être réveillée à 2 heures du matin par un Israélien qui tient un pistolet sur ta tempe ? », m’a-t-elle demandé à un moment donné, d’une voix calme. « C’est ce que nous vivons nuit et jour pendant que les colons viennent voler nos terres, nos maisons, nous sortent du lit. » Pendant que je cherchais une réponse, elle a haussé les épaules et a détourné mon attention vers le magnifique coucher de soleil… « Viens, on va te conduire à ton hôtel à Ramallah, et en chemin je te montrerai le beau musée d’histoire de la Palestine qui vient d’être ouvert près de l’université. Regarde, il est là ! », me dit-elle en me montrant un point au-delà des arbres et, se tournant vers moi, elle ajoute : « Je t’avais dit que mon pays était beau, alors j’avais raison ? » Et en riant, nous avons descendu les escaliers bras dessus bras dessous pour regarder sa mère essayer avec plaisir les élégantes tenues que sa fille, une talentueuse professeure d’informatique, lui avait offertes.

***

Mon ami AS, professeur à l’université de Bir Zeit, a répondu immédiatement à mon courriel l’informant de mon arrivée. J’avais espéré le voir le soir même, lorsque mon amie et ses sœurs m’ont emmenée au Snow Bar, un restaurant de plein air à la mode dans le style des Robinsons 3 où nous avons fait connaissance en buvant de la bière palestinienne et en fumant la chicha, la nuit s’emplissant des vapeurs de fumée et des rires de tout ce que compte Ramallah de jeunes et de vieux dans le vent, y compris les travailleurs humanitaires étrangers qui sont nombreux dans cette région que l’aide de leurs pays contribue à déstabiliser au nom du « développement ».

Il n’a pas pu venir ce soir-là, mais le lendemain matin, par un soleil lumineux, il est venu me chercher à mon hôtel au centre-ville de Ramallah, une ville qui relève officiellement de l’AP (Autorité palestinienne), mais qui, comme tout le monde le sait est sous la botte des Israéliens qui effectuent souvent des raids après-minuit dans les maisons locales et les magasins pour se saisir de tous ceux qu’ils trouvent « indésirables ». Je ressens toute l’incongruité de circuler dans le marché entre les étals de fruits et de légumes colorés et d’acheter un jus fraîchement pressé chez un vendeur local d’un côté de la rue animée, pendant qu’en face, dans une tente improvisée, à cette heure matinale, une vieille femme est assise, le visage triste et les yeux embués, vêtue d’une jupe sombre, un foulard paysan autour de la tête comme un bandana : elle tient une pancarte avec la photo d’un jeune homme sans jambes, assis sur un fauteuil roulant. « C’est là que les proches des prisonniers qui sont en grève de la faim s’assoient tous les jours », me dit AS sobrement. L’après-midi, lorsque deux autres collègues arrivent de mon université pour se joindre à nous à Ramallah et que mon autre amie palestinienne arrive, nous allons tous à la tente maintenant remplie de gens. Nous nous asseyons silencieusement avec eux par solidarité, avec entour de nous les affiches des martyrs d’Al Aqsa et d’Ahmed Saadat (également connu sous le nom d’Abu Ghussan) – un marxiste qui est en prison depuis 2004. Il était dans une prison palestinienne et les Israéliens l’ont pris et emmené en Israël. Autant pour l’indépendance de l’AP ! Secrétaire général du FPLP (Front populaire pour la libération de la Palestine), il est en prison pour 30 ans.

Mais la vieille femme est maintenant entourée d’autres femmes qui nous font signe de les rejoindre, et une jeune femme qui parle anglais nous accueille d’un « Ahlan Wa Sehlun » quand elle apprend que nous arrivons de l’étranger. Elle explique que l’homme sur la pancarte de la vieille femme est son fils qui est en prison depuis dix ans, et qu’il a eu la gangrène et perdu ses jambes parce qu’il n’a pas été convenablement soigné pour son diabète. « Et pourquoi cet homme est-il assis ici ? », demande notre collègue, en hésitant, encore émue par la tristesse et la cruauté de l’histoire précédente, en montrant un homme d’âge moyen assis près des femmes, le regard vide. La jeune femme lui répond : « Son fils vient de passer son premier anniversaire en prison ; il vient d’avoir 13 ans, et cet homme là-bas, ajoute-t-elle, en en montrant un autre, eh bien, son fils n’avait que 9 ans lorsqu’il a été jeté en prison par les Israéliens. » Nous sommes tous profondément choqués.

Et pourquoi les prisonniers sont-ils en grève de la faim ? Selon Addameer, l’Association de soutien et de défense des droits des prisonniers,

… environ 1500 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons et les centres de détention israéliens ont entamé une grève de la faim le 17 avril 2017. L’appel à la grève de la faim a été lancé pour protester contre le traitement cruel des prisonniers politiques par les Israéliens. Les prisonniers réclament des visites familiales, des soins médicaux corrects, la fin de la pratique israélienne de la détention administrative qui consiste à détenir les Palestiniens sans inculpation ni procès, et la fin de l’isolement carcéral.

En dépit de la chaleur du soleil, en sortant de la tente, j’ai eu un grand frisson en pensant non seulement à ces prisonniers, mais aussi à leurs familles — et presque toutes les familles palestiniennes ont quelqu’un en prison – qui vivent dans une vaste prison à ciel ouvert ; ce sont leurs geôliers qui devraient être en prison pour tous les crimes contre l’humanité qu’ils commettent. Cette grève de la faim qui a lieu pendant notre séjour n’est que la dernière de la longue série de grèves similaires que les prisonniers palestiniens ont menées depuis 1968 – c’est le seul moyen qu’ils ont pour affirmer leur dignité et leur résistance contre un ennemi implacable. Notre collègue résume parfaitement nos sentiments quand elle dit, en secouant la tête : « Emprisonner un enfant de neuf ans dans une prison pour adultes est épouvantable et choquant ! Je n’avais pas compris que les atteintes aux droits de l’homme touchaient aussi les enfants. À l’étranger, nous n’avons pas idée de l’ampleur des violations des droits de l’homme par l’État israélien, n’est-ce pas ? » Je sens une veine palpiter sur ma tempe gauche et j’espère que je ne vais pas avoir mal à la tête. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas ici, c’est clair.

Nous voyons le mur de l’apartheid qui serpente à travers les terres palestiniennes en séparant définitivement les villages, en dépossédant les familles de la terre qu’ils ont cultivée pendant des siècles. Nous sommes en route vers ce qui reste des terres ancestrales d’AS et il nous montre les checkpoints et les jolies routes réservées aux colons israéliens pour les contourner… Il nous emmène voir les blocs de pierre qui coupent la route d’Al Jeeb pour empêcher les Palestiniens d’accéder aux villages proches de Jérusalem, comme son propre village. Parfois, lui et d’autres habitants des territoires occupés prennent le risque de circuler dans des voitures avec des plaques d’immatriculation israéliennes sur les routes de colons pour essayer de contourner les points de contrôle ; s’ils sont pris, ils doivent payer une amende ou aller en prison, ou les deux… Et s’ils ignorent les avertissements et sont pris à plusieurs reprises, ils sont condamnés à plusieurs mois de prison. AS est nerveux et irritable, tout comme notre autre amie palestinienne ; leur débit saccadé, en commentant les exemples sans fin de l’occupation coloniale, est typique de ceux qui souffrent de symptômes post-traumatiques. AS conduit vite ; il nous dit, en riant, qu’il a pu acheter la voiture grâce à un emprunt à intérêt élevé récemment mis à la disposition des résidents de Ramallah. Il ne plaisante pas quand il nous dit qu’il lui faudra 30 ans pour rembourser son prêt.

L’entrée de son village, Beit Sourik, est charmante… Des ruelles étroites grimpent la colline puis redescendent, et, alors que nous approchons du domaine familial – où plusieurs de ses frères vivent dans des maisons adjacentes, entourées de champs d’oliviers qu’ils replantent petit à petit chaque année pour remplacer les milliers qui ont été – et continuent d’être – abattus par les Israéliens pour construire le mur honni. Nous passons devant un cortège de noce mené par des petites filles adorables dans leurs robes blanches et leurs chaussures vernies, qui se dirige vers une maison d’où nous entendons sortir une musique ponctuée par les cris des hommes qui dansent le dabke.

Son frère, sa sœur qui s’est récemment rétablie du cancer de la gorge malgré les énormes difficultés pour se faire soigner dans un hôpital israélien, ainsi que sa nièce en hijab et plusieurs neveux d’âges variés, nous attendent chez son frère aîné, pour nous saluer. Ils nous donnent de l’eau et nous font goûter les abricots de leurs arbres, puis nous partons tous nous promener sur la route qui serpente au flanc de la colline ; AS nous montre Jérusalem au loin ; elle ressemble à une forteresse au sommet d’une colline, entourée de terres poussiéreuses et de maisons à divers stades de délabrement ; la route des colons qui délimite l’intérieur de l’extérieur serpente à proximité. Lorsque nous nous installons pour le pique-nique familial sur une terrasse surplombant la vallée qui s’étendait auparavant bien au-delà du mur qui l’arrête maintenant, AS et son frère racontent la tragédie de la Nakba dont on commémorait le 69e anniversaire quand nous sommes arrivés dans ce beau pays malmené. AS nous explique que ses neveux doivent faire très attention de ne pas s’éloigner en jouant… S’ils se rapprochent de la route / du mur, ils risquent de se faire tirer dessus. Comme nous parcourons les terrasses où son frère a planté des oliviers dans une terre très dure, qu’on arrose avec l’eau du puits familial qui recueille les eaux de pluie parce que les autres sources d’eau sont continuellement coupées par les Israéliens, nous nous rendons compte qu’un tank garé sur la route des colons nous surveille. Comme l’explique en arabe le frère d’AS – qui nous le traduit –, leur famille et les villageois de Beit Sourik ont perdu énormément de terres depuis la création de l’état d’Israël, et ils en ont encore perdu beaucoup avec la construction du mur qui a suivi les odieux accords d’Oslo – que la plupart des Palestiniens que j’ai rencontrés reprochent toujours à Arafat d’avoir signés. En cherchant sur le net des informations sur le village de mon ami, je me suis rendue compte que l’Assemblée générale des Nations Unies avait décidé, le 8 décembre 2003, de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice de La Haye, concernant les conséquences juridiques et morales de la construction par Israël, de ce qu’on appelle « mur de séparation ou barrière de séparation ou mur », notamment en ce qui concerne ses conséquences et sa légitimité, suite à l’action intentée par les habitants de Beit Sourik contre l’État d’Israël pour avoir empiété sur leurs terres pour la construction de cette soi-disant « clôture de sécurité ». Comme le frère d’AS nous l’explique tandis que nos yeux, à la différence de ceux des colons qui nous regardent, sont posés avec admiration sur cette belle terre, les 19 000 dunams de terre qu’ils possédaient sont passés à 4 000 au cours des dernières années, à cause des colonies, dont la protection et l’expansion sont le véritable objectif du mur 4. En effet, selon les auteurs des Rapports sur le droit international (vol. 129), une « base factuelle globale a été portée devant le tribunal » dans l’affaire Beit Sourik, concernant à la fois les droits des résidents par rapport à la construction du mur sur leurs terres et les soi-disant « besoins militaires de sécurité » d’Israël. Les rapports montrent que la Cour a examiné les deux positions et « sur la base de l’ensemble des éléments de preuve dont elle disposait », elle a statué que « l’empiètement n’a pas du tout été léger ».

Voici les paroles sans ambiguïté de la Cour internationale de Justice citées dans le rapport :

« La longueur de la partie de la clôture de séparation sur laquelle nous avons à statuer est d’environ quarante kilomètres. Cela impacte la vie de 35 000 habitants. Quatre mille dunams de leurs terres sont utilisés pour la clôture elle-même, et des milliers d’oliviers qui croissaient le long de la clôture ont été déracinés. La clôture coupe les villages dans lesquels vivent les habitants de plus de 30 000 dunams de leurs terres. La grande majorité de ces terres sont cultivées et couvertes de dizaines de milliers d’oliviers, d’arbres fruitiers et d’autres cultures agricoles. Le régime de permis que le commandant militaire veut établir ne corrigera ni ne diminuera la gravité des dommages causés aux agriculteurs locaux. L’accès aux terres dépend de la possibilité de traverser les portes du mur, qui sont très éloignées les unes des autres et ne sont pas toujours ouvertes … » International Law Reports vol 129, eds. Elihu Lauterpacht, C.J.Greenwood, Andrew Oppenheimer et Karen Lee. Cambridge University Press, 2007. Pp. 292-298

Sans parler des interminables contrôles de sécurité humiliants auxquels les résidents sont constamment soumis même sur des distances très courtes dans leurs propres villages et villes. Afin d’invalider les efforts de la Haute Cour israélienne pour trouver une justification juridique à la construction du mur qui a bouleversé la vie de dizaines de milliers de la vie de ces villageois palestiniens, le savant américain Norman Finkelstein souligne dans son livre « Au-delà de la Chutzpah » (toupet, culot) : Sur le mauvais usage de L’antisémitisme et l’abus de l’histoire (U of CA Press, 2008) que la CIJ est arrivé à sa conclusion.

… après être parvenue à la certitude que le mur ne pouvait pas être justifié par des motifs militaires israéliens et violait les dispositions fondamentales des droits internationaux (Finkelstein 268).

Malgré le poids de ce que nous avions vu de nos propres yeux et malgré l’œil inquisiteur de l’État israélien illégitime qui nous surveillait depuis l’autre côté du mur de l’Occupation, nous avons réussi à profiter du merveilleux repas de taboulé palestinien, de houmous, de manoucheh (crêpes fourrées), de zatar (sorte de thym), de légumes marinés, de labane (fromage blanc), d’aubergines fumées. « Je suis désolée de vous offrir un repas aussi simple », s’est excusé AS, alors que nous engloutissions sans remords le délicieux repas : « Vous voyez, nous sommes en pleine grève de la faim et nous devons, au moins, éviter de faire des festins, par solidarité avec les grévistes ! » Il sourit tristement, puis il nous prépare une tisane avec les feuilles de sauge qu’il a cueillies dans le jardin, de l’eau bouillante qu’il a fait chauffer sur un feu de bois autour duquel nous nous installons pour regarder le soleil se coucher dans une débauche de couleurs spectaculaires ; les enfants remettent des branches sur le feu et nous apprécions sa chaleur car la température baisse dans les collines, une fois que le soleil cesse de nous caresser de ses rayons chauds. Les ombres de la nuit s’allongent pendant que nous débarrassons la table, puis nous remontons à la maison pour repartir à Ramallah ; pendant le trajet, les jeunes gens, comme tous les jeunes gens, s’assoient sur le capot ou restent debout, avec insouciance, à l’arrière de la vieille Toyota noire pilotée par le frère aîné.

***

AS s’est arrangé pour qu’un de mes collègues, un spécialiste en études postcoloniales bien connu, et moi-même, parlions aux professeurs et aux étudiants de l’université Bir Zeit, l’après-midi suivant, après nous avoir emmenés le matin visiter le camp de réfugiés de Jénine à ma demande. Comme j’ai étudié l’art théâtral, que j’ai été comédienne, que j’ai travaillé avec divers groupes de théâtre au Pakistan et que j’ai écrit un livre sur le théâtre politique, dont le théâtre des opprimés dans mon pays natal, j’avais très envie de rencontrer les fondateurs / réalisateurs de la société du Théâtre de la liberté de Jénine. J’ai suivi leur travail et je les ai soutenus à New York, et je savais qu’ils étaient récemment allés à Karachi participer à un festival de théâtre organisé au NAPA (The National Academy of Performing Arts). AS est venu nous chercher à 8 heures du matin à l’hôtel où nous étions trois collègues (à l’exception de notre quatrième amie, l’informaticienne palestinienne qui était restée avec ses parents) ; nous avons rapidement pris un café et un petit-déjeuner, rapide mais délicieux, composé de céréales, de toasts et de foul (fèves), avant de partir. Cette fois, nous sommes allés au nord-est, en passant par le camp de réfugiés de Jalazon, entouré de barbelés, en notant le rôle néfaste de l’aide américaine dans la sécurité et la surveillance des points de contrôle israéliens qui parsèment la route principale sur laquelle nous roulons à grande vitesse ; Il semble que la vitesse soit un moyen d’éviter d’être arrêté… Un moyen d’échapper, en quelque sorte, comme le vent, aux griffes de tout cet appareil de sécurité.

Sur la route de Jénine, AS nous montre des villes où musulmans et chrétiens vivent ensemble et nous dit que nous voyageons sur la vieille route de Naplouse qui est l’une des rares routes utilisées à la fois par les colons et les Palestiniens. Et nous constatons que la colonisation est maintenant un fait établi « normal », en passant à Ariel, qui est maintenant une vraie ville avec sa propre université. En roulant vers le checkpoint de Zaatara, AS nous explique qu’il complique terriblement la vie des Palestiniens car la plupart du temps il n’y a pas de soldat et on ne peut pas passer ; soudain, on entend des coups de feu au loin, et, on se souvient que, l’année dernière, 10 personnes ont été tuées ici. Il nous montre la ville des colons de Yizar. Des colons de cette ville, lourdement armés, se sont introduits dans l’école secondaire Al Zawiya située à proximité, et y ont mis le feu dans la soirée du 10 septembre. Les Bédouins vivant près de l’école ont vu le feu et ont alerté les pompiers. Mais le bureau du directeur et les salles de classe ont complètement brûlé. « Nous avons perdu six ordinateurs, quatre imprimantes, tous les livres et le matériel des enseignants, mais surtout les documents administratifs, les dossiers des étudiants, et les archives de l’école. Les dégâts se sont élevés à environ 140 000 shekels », a déclaré le principal Adnan Hussein à ISM. L’école a été fermée pendant trois jours après l’incendie criminel.

La justification donnée par des colons armés jusqu’aux dents à cet acte criminel a été qu’un élève de l’école portant un redoutable T-shirt rouge avait jeté des pierres sur leur voiture !

Toujours sous le coup de toutes ces horreurs qu’AS partageait avec nous, nous sommes arrivés au bout de deux heures de route dans une grande école de filles à la périphérie de Jénine, où avaient lieu les élections municipales palestiniennes, malgré le boycott du Hamas. Les dissensions internes entre divers partis politiques et factions palestiniennes ont aussi eu un effet démoralisateur sur le peuple. Le Fatah, la faction au pouvoir – également connue sous le nom d’Autorité palestinienne – est considérée comme le bras sécuritaire des Israéliens et donc comme traître, et les allégations de corruption contre Mahmoud Abbas et ses fils augmentent la colère contre ce dirigeant qui est maintenant dans sa douzième année d’un mandat présidentiel de 4 ans ! Voici ce que Bernard Avishai du New-Yorker a écrit, dans un article du 23 mai 2017, sur la triste situation dont Abbas et le Fatah sont responsables, selon la plupart des Palestiniens :

« Des officiels de l’AP ont dirigé le flux des aides financières vers les entreprises monopolistiques qui fournissent des avantages et des salaires excessifs à leurs amis et à leur famille, y compris aux fils d’Abbas. Selon le Times de Londres, les commissaires aux comptes de l’Union européenne ne savent pas où sont passés près de deux milliards de livres d’aide distribuée entre 2008 et 2012. Mais la Banque mondiale rapporte qu’environ 30% des Palestiniens sont au chômage et le chômage des jeunes à Gaza avoisine les 60%. Abbas s’est également révélé impuissant à empêcher de nouvelles colonies israéliennes et à s’opposer aux agressions de l’armée israélienne et au siège de Gaza. »

En entrant dans les locaux de l’école pour rencontrer Zacharia, qui devait nous emmener dans le camp proprement dit pour rencontrer les dirigeants du Théâtre de la Liberté de Jénine, nous sommes tombés en arrêt devant deux grands arbres à feuilles persistantes remplis d’oiseaux blancs perchés sur toutes les branches, près de la porte de l’école – des hérauts de la paix ??? De toute évidence, nous avions tous besoin d’un signe d’espoir que la paix était en chemin.

Zacharia Zubeidi qui a le visage brûlé et le bras couvert de cicatrices de balles, est l’un des fondateurs du Théâtre de la Liberté. Un autre fondateur était l’un des enfants d’Arna, qu’on voit, enfant, dans le film du même nom que le fils d’Arna, Juliano Mer Khamis, réalisé en 2004. Arna Mer Khamis, qui a grandi dans une famille sioniste juive israélienne, a fini par rejeter l’idéologie sioniste et épouser Saliba Khamis, un Palestinien de Nazareth. Au cours de la première Intifada, elle a déménagé dans le camp de réfugiés de Jénine où « elle a créé un système d’éducation alternatif pour les enfants palestiniens, après que leurs écoles ont été fermées par l’occupation israélienne ». Arjan Al Fessed dans une présentation du film écrit que, du fait de son dévouement aux enfants, Arna Mer Khamis a joué et joue un rôle considérable dans la communauté de Jénine. Le groupe de théâtre qu’elle a créé permet aux enfants du camp de réfugiés de Jénine, d’exprimer leurs frustrations quotidiennes, leur colère, leur amertume et leur peur.

Zacharia lui-même était un des enfants de son école et de son groupe de théâtre, le seul des quatre garçons qu’on voit dans le film qui soit encore en vie. Il est devenu un des chefs de file de la brigade des martyrs d’Al Aqsa qui s’est battu contre les Israéliens pendant la deuxième Intifada. C’est un vétéran des prisons israéliennes ; il a été emprisonné pendant quatre ans en raison de son rôle de chef dans la bataille du camp de Jénine en 2002 contre les envahisseurs Israéliens, sa mère a été tuée par un tireur d’élite israélien, son frère et ses deux meilleurs amis ont été aussi tués dans le même bataille. Après que son meilleur ami, Sabbagh a été tué par un canon israélien en novembre 2002, Zacharia l’a remplacé en tant que chef des Brigades d’Al-Aqsa, et il est devenu rapidement connu en Israël sous le nom de Rat Noir pour sa capacité à échapper à l’armée israélienne. En marchant dans le camp – maintenant une vraie ville de maisons en béton – Zacharia nous montre un cheval de fer au milieu d’une rue, construit avec la ferraille de véhicules détruits, y compris l’ambulance de la Croix-Rouge qui avait transporté le Dr Khalil Suleiman, un médecin palestinien de Jénine, en Cisjordanie pour soigner les blessés. Chef du service médical d’urgence de la Société du Croissant-Rouge palestinien (le service d’ambulance) à Jénine, le Dr Suleiman a été tué et deux autres membres du personnel médical ont été gravement blessés lorsque l’ambulance dans laquelle il se trouvait a été frappée par une grenade tirée par l’armée israélienne. La sculpture, nous dit Zacharia, commémore l’esprit de la résistance de Jénine et ses martyrs. C’était très impressionnant de visiter Jénine avec l’un de ses héros vivants (bien qu’il soit maintenant salarié de la détestable AP), qui était également un ami proche de Juliano Mer K Hamis, le fils d’Arna, avec lequel il a cofondé le Théâtre de la Liberté de Jénine. Juliano, qui disait souvent de lui-même qu’il était « 100% palestinien et 100% juif » était considéré par une grande partie de la gauche comme « un symbole du rêve binational, une publicité ambulante pour la solidarité et la coexistence ». Il a été assassiné en 2011 à Jénine, l’identité et le mobile de son assassin sont encore mystérieux, bien que de nombreuses théories abondent, certains y voyant la main d’Israël, d’autres celle d’un des habitants de Jénine qui doutait de la sincérité du travail et des mobiles de Juliano.

Nous sommes accueillis Par Nabeel Al Raee, le directeur artistique, et son épouse Micaela Miranda, la directrice du théâtre, devant l’immeuble qui abrite l’espace théâtral ainsi que les bureaux administratifs et un salon pour les visiteurs à l’étage. Pendant la visite des locaux, Mustafa Sheta, la secrétaire générale de l’entreprise, se joint à nous et nous explique que l’école de théâtre a mis en place des programmes qui génèrent quelques revenus, et elle nous présente la formation de trois ans qui propose leur école de théâtre comme une forme de résistance culturelle.

En effet, comme Micaela (qui est mariée avec Nabeel) nous l’a dit: « Nous voulons essayer de comprendre ce que ça signifie de faire du théâtre comme une forme de résistance culturelle, de réfléchir et d’encourager nos étudiants à réfléchir sur la résistance, en leur donnant des outils de réflexion critique, pour qu’ils remettent en question l’idée que la résistance culturelle est différente des autres formes de résistance. La scène est, pour nous, le laboratoire de la Vie ! ».

Nous devons repartir pour être à 14h à Bir Zeit où nous devons intervenir devant les étudiants de l’université – Nabeel, Miranda et Moustafa (que je me souviens avoir rencontrés l’automne dernier à Brooklyn, pendant leur tournée de collecte de fonds pour le Théâtre de la Liberté) nous invitent à les rejoindre au café voisin. En buvant un jus d’orange rafraîchissant, Nabeel, qui fume sans interruption (la plupart des Palestiniens que nous avons rencontrés fument) – nous parle de sa formation dans la tradition arabe Hakawati de la narration, qu’il a poursuivie en Tunisie, puis à l’Al Kasbah, un théâtre de Ramallah avant de rejoindre le théâtre de la Liberté. Je suis impressionnée par le sérieux de la formation des comédiens dans les territoires occupés. Micaela et Moustafa expliquent à leur tour qu’ils aimeraient que les participants partent de leur histoire personnelle pour construire une pièce de théâtre, construire du politique à partir du personnel, comme l’ont fait les féministes ! Ils ont fêté l’année dernière le dixième anniversaire du Théâtre de la Liberté et selon leur rapport annuel,

… plus de 10 000 enfants, jeunes et adultes du camp de réfugiés de Jénine et de la Cisjordanie occupée ont participé aux ateliers, aux formations et aux spectacles théâtraux, cinématographiques et littéraires, qui ont tous pour objet d’encourager l’analyse critique, de se réapproprier la réalité et de défier l’oppression.

Ils hochent tous la tête quand Nabeel me dit: « Nous sommes maintenant des artistes et des combattants professionnels et des militants politiques engagés dans la construction d’une culture holistique de résistance. » Je demande alors à Nabeel de parler du festival de théâtre de Karachi ; son visage s’éclaire et je vois que cela lui a fait très plaisir de rencontrer les militants du théâtre du Pakistan : « Ça a été une belle expérience de découvrir la scène politique et culturelle pakistanaise et de rencontrer des représentant du monde artistique ; et notre pièce, ‘Retour en Palestine’ a été très bien accueillie ! » En souriant, il renvoie l’ascenseur au directeur artistique du festival de NAPA, Zein Ahmed, pour sa production sur la vie d’un couple marié : « J’ai été profondément touché par la pièce malgré la différence de langue ; c’est une histoire profonde et dramatique qui concerne les couples du monde entier ! ».

Après avoir décidé de rester en contact pour essayer de mettre en place des activités communes aux militants du théâtre palestinien et pakistanais, nous nous sommes séparés et AS nous a conduits à l’Université Bir Zeit. En route nous nous sommes arrêtés dans un petit restaurant qui a la réputation de servir de délicieux falafels. Épuisés et encore tout émus par notre périple à Jénine, nous avons dû paraître un peu bizarres au groupe de 25 à 30 étudiants et professeurs assis autour d’une grande table ovale dans une salle de classe qui attendaient notre arrivée.

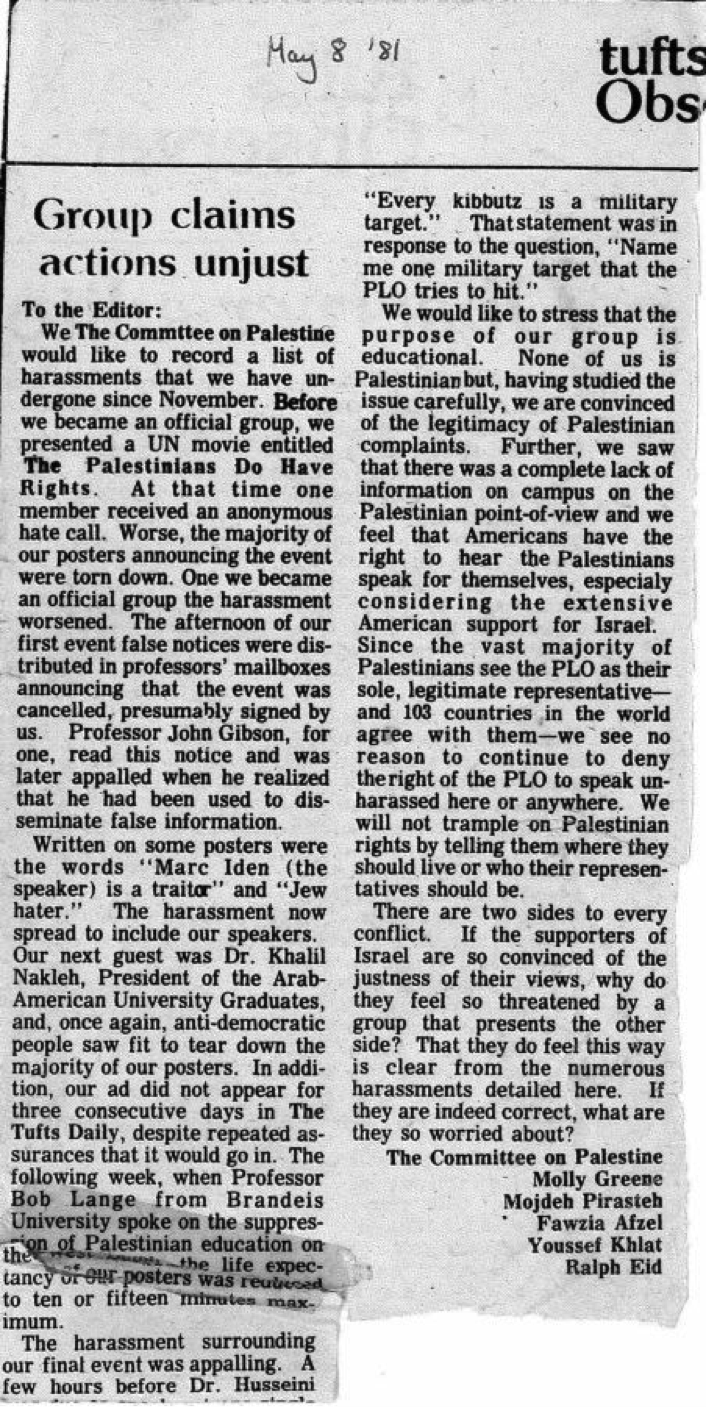

Revigorés par l’intérêt de notre public, mon collègue et moi-même avons fait nos interventions respectives. Pour commencer, j’ai exprimé mon soutien à Marwan Barghouti et aux autres grévistes de la faim, puis j’ai parlé de ma carrière et des intimidations et du harcèlement que je subissais, comme tant d’autres universitaires et militants aux États-Unis qui osent remettre en cause la narrative sioniste et informer sur la réalité brutale de l’occupation de la Palestine. J’ai projeté à l’écran une lettre d’un groupe d’autres étudiants activistes que j’avais publiée dans le journal étudiant de l’Université de Tufts en 1987, au début de mes études supérieures. Un ami libanais d’autrefois, avec qui j’avais récemment renoué contact, l’avait retrouvée dans ses dossiers. La voici :

Mais j’ai également indiqué que la situation s’était améliorée sur les campus des États-Unis, depuis que j’étais arrivée du Pakistan, comme étudiante : le BDS a gagné en force et les étudiants, qui auparavant confondaient la Palestine et le Pakistan, sont devenus d’ardents défenseurs des droits des Palestiniens face à l’agression sioniste. Heureusement, le mensonge selon lequel l’anti-sionisme serait de l’antisémitisme ne fait plus recette, bien que maintenant, nous ayons à faire face à la montée en puissance de Jared Kushner. Un pas en avant, deux pas en arrière, je suppose.

Je termine mon intervention par un poème que j’ai écrit appelé Billy Bush Sam-ton qui a été publié il y a des années dans une anthologie intitulée Les poètes contre la guerre (après que les guerres américaines en Irak et en Afghanistan après le 11 septembre) et qui a été mis en musique par Talvin Singh sous le titre O-Sam-A. Après notre périple du matin à Jénine, et parce que j’avais finalement réussi à venir à Ramallah, il semblait particulièrement approprié :

Billy Bush Sam-ton ou « O-Sam-A »

de Fawzia Afzal-Khan

Osama

Sam A

Oncle Sam

Allez-vous

me défendre

Contre ce SANGLOT

Qui étreint ma poitrine

Et me serre les fesses

Il a dit Mensonge

Par votre bouche

Bébé est OK

Vous défendez

L’intégrité

De votre virile

Nation

Sans nous tromper

Vous défendez

La Vérité

La Justice

La Loi

La Democratie

C’est pourquoi c’est OK

De griller sous les bombes

Ces salauds

En Af-ghan -is-tan

Et Sou-dan

I-rak

Et I-ran

Barbares chauvins

Pas comme nous oh non

MONIKA

Ne sois pas déçue

Je me suis battu pour ton

Honneur

en frappant

Ces afro-asiatiques

Si différents de

Tes aimables Blancs.

Je suis un

Vrai Homme maintenant

Es-tu fière de moi

Mein Kaun Hoon, mujhe jaan ley

Mujhe Jaan ley, Pehchaan ley

(trad : qui je suis, apprends à me connaître et à me respecter !)

Barbare … vol IC 402

Le vol pour Jénine

Le vol pour Ramallah

Est prêt pour la torture de l’eau

SVP rendez-vous à la porte 911

On peut écouter la chanson ici.

Le débat qui suit est animé et nous parlons de la nécessité de relier entre eux les différents endroits du monde où nous militons pour construire des coalitions progressistes. Des étudiants me fournissent avec enthousiasme des listes d’artistes et de groupes musicaux pour le cours que je prépare sur la culture Pop dans le monde musulman.

Nous disons au revoir à AS et c’est une autre amie palestinienne qui nous emmène au musée d’art de l’université qu’elle a réussi à garder ouvert pour nous après les heures de fermeture. Il y a là une exposition très émouvante de tableaux historiques de Samia Halaby sur le massacre de Kafr Qasem de 1956. Puis nous allons voir un autre artiste fabuleux, le chorégraphe palestino-américain Samar King, qui vit à Ramallah où il crée de magnifiques ballets. Nous avons bavardé avec lui dans un restaurant charmant en buvant de la bière fraîche et en mangeant de délicieuses frites saupoudrées de zaatar, puis mes collègues sont rentrés se reposer à l’hôtel avant le dîner, pendant que, pleine d’une étonnante énergie, je me promenais dans le centre culturel voisin où Mahmoud Darwish avait un bureau (nous avions visité le charmant musée qui lui est dédié, et le musée d’Arafat la veille), et où, ce soir-là, j’ai eu la chance de tomber sur un trio de jazz, un pianiste, un joueur de oud et un batteur, qui donnaient un concert. Quelle heure sublime j’ai passée, les yeux fermés, les oreilles grandes ouvertes, dans cette pièce éclairée seulement de petites bougies scintillantes posées au sol près de l’orchestre, le percussionniste improvisant de superbes rythmes sur plusieurs tambours, en faisant sonner les ghungroos attachés autour de sa cheville. La musique est vraiment une oasis…

***

Le lendemain matin, par une chaleur étouffante, nous prenons un taxi pour Jérusalem-Est accompagnées de notre collègue palestinien informaticien, et à mesure que nous approchons de notre destination, je sens l’inquiétude de mon amie grandir ; elle n’arrête de répéter que nous ne devons pas prendre de photo à proximité des check-points, même des barrages informels sur la route des colons que nous utilisons pour éviter d’avoir à attendre des heures au check-point de Qalandia. À l’approche du check-point de l’entrée de Jérusalem, elle nous dit de mettre nos lunettes noires : « Nous devons avoir l’air de touristes occidentaux pour échapper aux soupçons. » Nous faisons ce qu’elle nous dit, et par chance le garde israélien nous fait signe de passer. Aux abords de Jérusalem-Est, notre amie palestinienne nous montre des maisons sur la gauche qu’elle qualifie de « 1948 », voulant dire qu’elles ont été confisquées par Israël lors de la création de l’État, et sur la droite des maisons de « 1967 » qui ont été prises aux Palestiniens par l’armée après l’écrasante défaite des Arabes dans la guerre de 1967. Nous avons vu aussi les premières traces du projet de route vers les colonies israélienne en territoire palestinien.

Selon un rapport d’Al Jazeera :

Selon Suhad Bishara, avocat du centre juridique d’Adalah basé à Haifa, selon les documents, la route prévue ne servira qu’aux Israéliens et aux colonies israéliennes.

Le projet supprime toutes les routes qui relient ensemble les quartiers palestiniens de Jérusalem, les transformant en îlots qui seront déconnectés géographiquement et économiquement ; « il deviendra difficile aux Palestiniens d’accéder à leurs écoles et aux centres de santé », a-t-elle déclaré à Al Jazeera.

Nabeel Basheer, un autre habitant de Salaa, mentionne dans le même rapport que le projet israélien de relier entre elles ses colonies implique également la démolition de maisons palestiniennes bien que cela ne soit pas mentionné.

Israël utilise fréquemment les démolitions de maison pour contrôler et punir les Palestiniens qui vivent sous son occupation à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Depuis 1967 qu’Israël occupe les territoires palestiniens, au moins 48 000 maisons et logements palestiniens ont été démolis.

Les raisons que l’État israélien donne aux propriétaires varient de la construction sans permis aux mesures de rétorsion suite à une attaque.

L’amère réalité, nous dit notre ami, c’est que les accords d’Oslo n’ont laissé aux Palestiniens que 25% de leurs terres et le continuel remodelage israélien des villes comme Jérusalem-Est, arrache toujours davantage de terres aux Palestiniens.

Nous nous arrêtons devant un bijou caché appelé l’hôtel de Jérusalem et dirigé par un vieil ami de notre ami, et nous sommes charmés par son pittoresque, avec sa porte d’entrée dont le chambranle de bois est recouvert de vigne verte et son intérieur sobre agréablement frais après la chaleur du dehors. Il fait frais aussi dans le jardin ombragé. Nous nous asseyons et nous commandons une délicieuse citronnade à la menthe fraîche en attendant le propriétaire, Raed Saadeh, qui se révèlera être un hôte parfait en plus d’un guide charmant et compétent lorsqu’il emmènera notre petit groupe faire ce qu’il appelle une « visite alternative » de la vieille ville. Cela m’a fort attristée d’apprendre qu’il avait une dette de 100 000 dollars à cause des efforts du gouvernement israélien pour étouffer économiquement les Palestiniens israéliens et les forcer à partir.

En sortant, il nous montre la célèbre école Schmidt en face de son hôtel où Hanan Ashrawi et d’autres Palestiniens célèbres sont allés, puis, en marchant vers la porte de Suleiman, il nous dit que la ville de Jérusalem remonte au IVe siècle av. J.C. et est donc l’une des villes les plus anciennes du monde.

Lorsque nous entrons dans la vieille ville par la porte d’Hérode, Raed me regarde et dit: « Tu vois ce bâtiment ? » J’ai souri en voyant la plaque : Maison indienne, puis il a dit que c’était au départ une Zawwiya (école religieuse musulmane) créée en mémoire de Baba Farid Ganjshakar, de l’ordre Chishtia des Soufis qui avait quitté l’Inde pour Jérusalem en l’an 1200, peu de temps après que Saladin (Salah-uddin) a chassé les armées des Croisés de la ville. Baba Farid a apparemment passé son temps ici à balayer les planchers autour de la mosquée Al Aqsa, d’où le Prophète Mohammed serait monté au ciel sur le cheval ailé, Al-Buraq. C’est étrange de penser que mon ancêtre Baba Farid était ici, il y a tant de siècles… Je sais que notre famille, du côté de mon père, pense que nous sommes ses descendants.

En nous promenant dans les ruelles de la vieille ville, nous voyons des drapeaux israéliens plantés sur des bâtiments par des colons qui prennent possession de ces maisons palestiniennes en profitant d’une absence, même très courte, de leurs occupants. Raed nous montre aussi de nombreux bâtiments et signes qui indiquent que les Soufis étaient nombreux dans la ville pendant les époques mamelouke et ottomane quand la religion était plus tolérante. Nous avons parcouru la Via Dolorosa, avec les stations du chemin de Croix que Jésus-Christ est supposé avoir emprunté en portant sa croix, jusqu’à l’église du Saint-Sépulcre. Je ne pouvais m’empêcher de penser irrévérencieusement à Mel Gibson et je me suis sentie soulagée quand nous sommes arrivés à l’église. Elle était pleine de touristes et de pèlerins qui venaient voir l’endroit où Jésus aurait été crucifié, puis le tombeau où son corps martyrisé repose et sur lequel les femmes jeunes ou vieilles frottaient des morceaux d’étoffe et d’autres objets, en posant leur front sur le tombeau et en l’embrassant comme des femmes musulmanes qui font la sajda.

De là, après avoir repris notre souffle et avalé une bouteille d’eau glacée que Raed nous avait acheté, nous nous sommes dirigés vers la mosquée d’Al-Aqsa, à travers le labyrinthe des ruelles où patrouillaient des soldats israéliens à l’air revêche à qui Raed a expliqué que nous étions musulmans et que nous souhaitions entrer dans la mosquée. Nous sommes finalement arrivés à la mosquée. Raed et notre collègue masculin ont dû attendre dehors car il s’agissait d’une entrée réservée aux seuls musulmans. Nous les trois femmes avons dû réciter quelques ayahs à l’homme qui gardait l’entrée pour prouver que nous étions bien musulmanes, puis il nous a ordonné de couvrir nos cheveux et de boutonner nos vêtements de telle sorte que pas un millimètre de peau nue ne soit visible. Tout cela m’a contrariée mais mon amie palestinienne m’a rappelé que l’homme craignait simplement que des juifs extrémistes n’entrent dans la mosquée et n’ouvrent le feu sur les pèlerins. Le soleil tapait toujours sans pitié quand nous sommes entrées dans le sanctuaire de l’ancienne mosquée, où j’ai prié de toutes mes forces un Dieu qui semblait avoir abandonné la Terre sainte et ses habitants depuis longtemps.

Après avoir terminé notre visite à pied de la ville et repris des forces dans l’ombre fraîche du jardin de l’hôtel en buvant de la bière glacée et de la citronnade, nous avons pris le taxi que Raed avait commandé pour nous ramener à Ramallah. Le chauffeur a dit à notre collègue, après avoir découvert qu’il était originaire de Grande-Bretagne : « Ce sont les Britanniques qui sont responsables de ce que vous voyez autour de vous ici ! » Notre ami anglais accepte en souriant le verdict après quoi le taxiste consent à lui jeter un os : « En tout cas, votre Galloway est génial…, se référant au politicien progressiste George Galloway, « il vaut mieux que tous les leaders palestiniens et arabes réunis ! » Comme tant d’autres Palestiniens que nous avons rencontrés tout au long de notre visite, notre chauffeur de taxi exprime son dégoût de l’Autorité palestinienne en crachant : « L’AP est là pour faire le sale boulot pour Israël – il n’y a que l’argent qui les intéresse, ils se moquent pas mal de leur propre peuple et, d’ailleurs, ils ont été mis au pouvoir pour empêcher l’indépendance et la liberté des Palestiniens. »

Nous arrivons maintenant du point de contrôle de Qalandia, puisque toutes les autres routes sont fermées. Nous attendons très longtemps. Le chauffeur regarde les Palestiniens sans laisser-passer ou qui n’ont pas de plaque d’immatriculation israélienne (comme nous) descendre de leurs véhicules pour traverser à pied, en sens inverse, vers Jérusalem, un tunnel de fils de fer barbelés, gardé par des adolescents Israéliens blancs dans des uniformes de soldats, tenant des armes trop grandes pour eux, qui plastronnent, rient et se flanquent de grandes tapes à la manière bravache des soldats.

Notre chauffeur, conscient de notre épuisement et de notre ennui, nous répète : « C’est à cause de ce que la Grande-Bretagne a fait, il y a 100 ans, qu’un déplacement de 15 minutes prend une heure et demie et que vous souffrez tous maintenant ! ».

À Qualandia, dans le camp, la misère et le crime règnent car les résidents ne bénéficient même pas des services de base, et les Israéliens tolèrent (encouragent ?) le commerce de la drogue dans ces zones désignées sous le nom de zones « C » en raison de leur proximité avec la frontière israélienne. Ces zones ne relèvent pas non plus de la juridiction palestinienne, donc l’AP ne leur fournit pas non plus de services publics. Cela ressemble au Far West, nous dit-on, ou peut-être mieux encore aux ghettos noirs de l’Amérique. Le seul signe encourageant que nous voyons dans cette zone désolée quand nous recommençons à rouler, est un panneau publicitaire pour des cours de Parkour et de Capoeira, qui montre qu’il y a encore des stratégies de résistance. Ce sont des cours pour apprendre à sauter les murs – bravo pour ça !

En revenant de Jérusalem, nous nous préparons (sieste, douche, etc…) pour notre dernière soirée à Ramallah. Nous allons tous partager un plat incroyable préparé spécialement pour nous dans un restaurant local. C’est une makhlouba (qui signifie renversé), un plat à base d’aubergines, de riz, d’oignons et de viande. C’est divin, et le vin blanc local qui l’accompagne est frais et délicieux. C’est vraiment agréable de pouvoir se détendre, ensemble, autour d’un merveilleux repas, après la journée extraordinaire mais éprouvante que nous venons de passer.

En fait, on pourrait utiliser les mêmes mots pour décrire l’ensemble de notre voyage. C’était pour moi très important et tout à fait inespéré d’avoir réussi à aller en Palestine historique, le berceau des trois grandes croyances monothéistes, d’avoir pu voir de mes propres yeux l’occupation des colons israéliens et ses conséquences collectives et individuelles, d’avoir passé du temps avec les extraordinaires habitants des territoires occupés et d’avoir pu voir et ressentir leur souffrance ainsi que leur résilience. Nos émotions nous ont souvent submergés.

Le voyage de retour vers la frontière à Jéricho, le lendemain matin, avec mes deux collègues, a été éprouvant pour nos nerfs à cause des retards et des embouteillages causés par la grève de la Journée de la Nakba. Notre tension a empiré quand que nous sommes finalement parvenus à Jéricho, devant les autorités frontalières israéliennes, car tout pouvait arriver à n’importe quel instant, et l’impression de nous trouver dans les locaux de la Gestapo ne nous a pas quittés. Après être toutefois passés sans incident, nous nous sommes arrêtés pour prendre un petit-déjeuner dans un hôtel sur la mer Morte en Jordanie avant d’aller à l’aéroport d’Amman pour prendre nos avions respectifs, nous avons tous poussé un soupir de soulagement collectif quand nous nous y sommes retrouvés en sécurité même si finalement nous n’avons pas eu de problèmes pendant le voyage. Comme l’a dit notre collègue : « Je suis contente d’y être allée ; mais je suis contente d’en sortir. »

Oui, nous, nous avons de la chance. Nous pouvons entrer et sortir de Resident Evil 5. Vous vous demandez comment vaincre la diabolique occupation israélienne ? En demeurant solidaires des Palestiniens.

Fawzia Afzal-Khan est titulaire d’un doctorat d’anglais de l’université Tufts, universitaire distinguée de Montclair State University au New Jersey et elle est actuellement professeur des arts de l’Université de New York invitée à Abu Dhabi.

Traduction : Dominique Muselet

Notes

- L’auteur a écrit « dis-ease » faisant un jeu de mot intraduisible sur maladie et malaise ↩

- L’élégance dans les difficultés est la définition d’Ernest Hemingway du courage : « courage is grace under pressure » ↩

- Les Robinsons des mers du sud ↩

- Le dunam, selon Wikipedia, est une unité ottomane de terre équivalente au stremma grec ou à l’acre anglais qui varie considérablement d’un endroit à l’autre ↩

- Jeu vidéo : http://www.popfixion.fr/articles/article-140-Jeux-Video-Lhistoire-de-la-saga-Resident-Evil-partie-1-les-jeux-video ↩