Par Simplicius Le Penseur – Le 18 Mars 2024 – Source Dark Futura

L’autre jour, sur un coup de tête, j’ai feuilleté des ouvrages de Burroughs, Hunter S. Thompson et d’autres écrivains de la vieille école. J’ai regardé certaines de leurs interviews et je me suis demandé ce qui était arrivé aux écrivains de nos jours, ou aux créateurs en général. Les écrivains d’autrefois avaient un côté mystique : un culte de la personnalité qui les élevait, eux et leur œuvre, au rang de « plus grands que la vie ». Pourquoi cela n’existe-t-il plus ? En contemplant cette question, j’ai exploré les ramifications de la réponse pour le monde moderne et notre mode de vie.

La première réponse, la plus évidente, découle du point de vue des écrivains et des personnages d’autrefois eux-mêmes. Ils ont vécu des vies bien plus riches et moins protégées que celles d’aujourd’hui. Il est presque banal de dire que beaucoup d’entre eux ont réellement vécu ce mode de vie, plutôt que de le prétendre. Qu’il s’agisse des nombreux vétérans ayant une véritable expérience du combat, voire des médailles comme la Purple Hearts, comme Tolkien et Hemingway pendant la Première Guerre mondiale, Kerouac et Vonnegut pendant la Seconde Guerre mondiale, Gene Wolfe pendant la guerre de Corée, etc. Ou encore les vies de Hubert Selby Jr, de Charles Bukowski ou même d’Henry Miller, célèbre pour Tropique du cancer. Beaucoup d’écrivains qui ont acquis un statut de culte ont vécu des vies « extrêmes » notoires : William S. Burroughs, Hunter S. Thompson et Philip K. Dick viennent à l’esprit. Burroughs a non seulement assassiné sa femme, mais il était aussi un grand consommateur de drogues, adepte de toutes sortes de sorcelleries et de magie, et était un être humain tout à fait étrange. La réputation de Hunter S. Thompson parle d’elle-même. Même les auteurs de l’époque du « Brat Pack« des années 80 ont réellement vécu les styles de vie qu’ils ont « romancés » dans leurs écrits. Brett Easton Ellis et Jay McInerney ont tous deux écrit sur les aléas de la contre-culture juvénile et de la vie nocturne miteuse qu’ils ont connue, et ont même été surnommés les « jumeaux toxiques » en raison de leur « débauche nocturne très médiatisée ». Bright Lights, Big City de McInerney était principalement une auto-insertion de ses exploits dans la culture festive du Lower East Side de New York, alimentée par la drogue.

Qui, parmi les auteurs actuels, peut se targuer d’avoir vécu la vie tapageuse et turbulente de l’« auteur iconoclaste » classique ? Le riche diplômé de Harvard et ornithologue semi-professionnel Jonathan Franzen, actuel détenteur du titre de « grand romancier américain » ? Non. Pourquoi pas Garth Risk Hallberg, auteur de City on Fire (2015), qui semblait être le roman le plus apte à hériter du crédit et du cachet de ces iconoclastes littéraires new-yorkais du Brat Pack des années 80 ? Pas vraiment, c’était un enfant aisé d’une petite ville qui a déménagé à New York, s’imprégnant de l’ambiance et du romantisme de la ville derrière les vitres aseptisées du Starbucks local. La dernière véritable « figure mythique » du monde de l’écriture à s’être approchée du statut d’iconoclaste est probablement David Foster Wallace, qui a tragiquement mis fin à ses jours – une voie vers laquelle semblent graviter tant de personnes de ce type, dont Hunter S. Thompson. Le fait est que, pour atteindre cette figure mythique, les écrivains ont généralement dû cultiver des excentricités farfelues, ou vivre de façon étonnamment nomade ou recluse. Prenons l’exemple de l’infâme ermite Pynchon, dont une seule photographie a été conservée pour témoigner de son séjour furtif à New York pendant près d’un siècle ; d’autres, comme Salinger, n’étaient pas loin derrière lui.

De nombreux écrivains ont développé un attrait cultuel parce qu’ils ne se contentaient pas de vivre les vies qu’ils décrivaient, mais semblaient dégager une aura mystique au sens le plus direct et le plus manifeste du terme : ils s’adonnaient à des pratiques occultes, parlaient d’expériences mystiques – l’infâme incident « V.A.L.I.S.« de Philip K. Dick vient à l’esprit ; la vie de Burroughs était parsemée de possessions et de « visitations ». Il s’agit simplement d’une observation sur leur image et leur relation parasociales avec le public, et sur la façon dont cela a servi à créer une représentation parfois grandiose de leur travail, qui, illusoirement ou non, a donné l’impression de transmettre plus de vérité, plus de matière à éclairer sur notre expérience déroutante et isolée.

Mais jusqu’à présent, tout cela s’est fait à partir du cadre des auteurs eux-mêmes. La perspective la plus nuancée et la plus complexe vient du public, le récepteur plutôt que l’émetteur dans cette dynamique à double sens. Le public moderne a changé tout aussi sûrement que l’auteur. Il y a une multitude de moyens et de raisons à cela, en premier lieu l’internet et la diffusion des médias sociaux. Ceux-ci ont non seulement modifié la dynamique parasociale entre les deux, mais plus important encore, ils ont donné au public une capacité jusqu’alors inconnue de sonder les profondeurs intimes d’un auteur, de laver et de blanchir chaque détail de son caractère pour la conscience publique, en sécularisant ses « auras » romantiques et en cataloguant cliniquement ses intangibles fétiches.

Plus encore, les goûts et les appétits de consommation du public ont fondamentalement changé. À l’ère de la solution rapide et du faible contrôle des impulsions, le public grincheux fouille dans le jardin des truffes littéraires à la recherche de la prochaine nouveauté, délaissant ce qui est difficile ou engagé. La relation entre l’auteur et le lecteur a toujours été une sorte de séance de canalisation : il faut être deux pour que l’étincelle créatrice se transforme en révélation ou en transcendance. Si le public n’est pas suffisamment à l’écoute ou même suffisamment développé pour être réceptif à la connexion, aux nuances de sens et au sous-texte, alors le pouvoir ne se transmettra pas correctement sur des câbles effilochés.

Les meilleurs auteurs esquissent les schémas secrets du monde, réorientant le lecteur à travers les passages privilégiés et les pénombres du royaume sémiotique invisible et intact. Un lecteur désintéressé ou distrait – ou un lecteur qui s’est abruti dans les courants artésiens du monde à cause des excès diffus de la modernité – ne sera pas réceptif à l’engagement. La grande quantité d’informations que nous traitons en une journée moyenne aujourd’hui exclut presque à elle seule l’existence d’un « grand écrivain », car son ombre auprès du « grand public » s’est dissipée avec le temps. La dilution et la surstimulation laissent un maillage gris des capacités d’attention, gâchant le processus de fertilisation nécessaire à la fermentation d’un « matériau exceptionnel ». C’est une façon un peu longue de dire que les capacités d’attention, la dilution excessive des choix, associée à la démystification des personnalités d’auteurs sur Internet, ont désintéressé le public, qui s’est désengagé et qui est plus enclin à rechercher la nouveauté sous la forme d’une chasse aux tendances ou de la variété pour elle-même.

L’autre facteur contributif est l’orientation générale prise par le secteur lui-même. La refonte totale des industries littéraires et de l’édition de livres les a transformées en une caricature fidèle du stéréotype de la machine de subversion DEI Longhoused applicable aux classes managériales et « professionnelles » au cours des dernières années. Ceux qui n’ont pas suivi le mouvement pâliront probablement devant la profondeur de l’éviscération totale de l’industrie et de son réaménagement idéologique.

Si vous avez eu la malchance de mettre les pieds dans une librairie récemment, vous savez sans doute de quoi je parle. Chaque livre proposé est soigneusement rincé par une subversion idéologique totale, n’épargnant aucun extrême de la conformité narrative. C’est particulièrement le cas dans les livres pour la jeunesse, qu’il s’agisse de Jeune Adulte ou de livres d’images pour enfants. Un déversoir de LGBT, d’identité de genre, de race, de leçons sur le sexe et de tous les programmes à la mode sur la tribune. L’industrie elle-même a été remodelée par de jeunes femmes gauchistes, généralement POC [Point of compliance / Point de mise en conformité, NdT], s’identifiant LGBT, qui dominent pratiquement toutes les strates de la hiérarchie, en particulier au niveau de l’entrée.

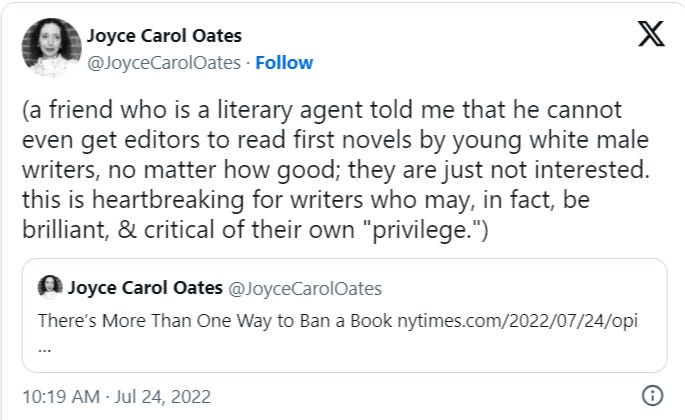

Elles se sont efforcées d’interdire à tous les déplorables privilégiés l’accès aux salles de lecture et aux espaces littéraires. Les auteurs légendaires Joyce Carol Oates et James Patterson ont simultanément commis des faux pas dans la controverse en publiant simplement ce fait gênant :

Le résultat a été une refonte complète de l’industrie, avec des conséquences qui se répercutent sur toutes ses facettes. Par exemple, les ventes sont en baisse pour la grande majorité des auteurs de niveau moyen et inférieur, tandis que toute « croissance » visible n’a eu lieu qu’au sommet de la pyramide des noms de stars et des personnes qui comptent. Cette situation a entraîné une répartition disproportionnée des bénéfices, de sorte que les éditeurs dépendent de plus en plus de leur seul ou de leurs deux grands livres/auteurs, les autres étant laissés pour compte et ne servant qu’à maintenir les apparences d’une maison d’édition qui fonctionne.

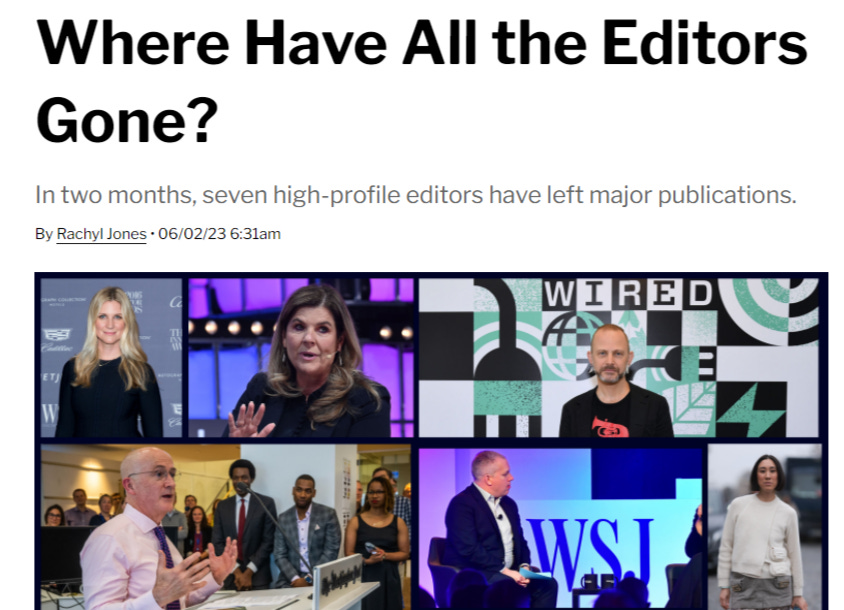

L’exode massif de rédacteurs en chef lassés a provoqué une onde de choc dans le secteur au cours de l’année ou des deux dernières années :

Les auteurs de la liste intermédiaire se plaignent des nouvelles coupes et limitations sans fin qui leur sont imposées par des rédacteurs en chef à bout de nerfs. Voici le témoignage d’un auteur primé de la liste intermédiaire sur les changements récents qui ont gravement affecté son propre contrat d’édition :

Un vrai débat sur l’édition :

Cette industrie est brutale. Elle l’est d’autant plus en ce moment que les coûts de production sont hors normes en raison des événements économiques mondiaux.

L’ensemble de mon quatuor War For The Rose Throne a été publié par JFB chez Hachette au Royaume-Uni, et j’ai eu beaucoup de chance. Ace, chez Penguin, aux États-Unis, l’a abandonné après les deux premiers livres. Les deux livres ont été publiés aux États-Unis et me rapportent toujours de l’argent (et donc à eux), mais ce n’est plus suffisant.

Leur faire gagner de l’argent n’est plus suffisant.

Il faut l’admettre. Il faut leur faire gagner *beaucoup* d’argent, sinon c’est fini, et je crois que je n’ai pas réussi à le faire.

La situation est ce qu’elle est. Hachette UK m’a acheté un nouveau livre que vous recevrez l’été prochain. PAVED WITH GOOD INTENTIONS est un livre autonome. Vous n’avez pas besoin d’avoir lu les précédents, c’est un nouveau polar fantastique qui se déroule dans le monde du Trône de la Rose, c’est tout.

Mais voilà : je n’ai jamais vraiment eu de contrainte de nombre de mots auparavant. Je pense que Priest of Crowns a été publié à environ 145k. Un livre de George Martin ou de Robert Jordan fait au moins le double, voire le triple. Mon nouveau contrat, même si j’en suis heureux, prévoit une limite stricte de 100 000 mots. C’est dire à quel point les coûts de production sont désormais une contrainte.

Je pense qu’à moins d’être une mégastar, l’époque de la grosse fantaisie est révolue. Il semble que la voie à suivre soit celle de l’économie de moyens, comme le genre l’était dans les années 60 et 70.

Je ne suis même pas sûr que ce soit une mauvaise chose, mais c’est certainement un ajustement des attentes.

Quoi qu’il en soit, ce ne sont que quelques réflexions.

Pour ceux qui n’ont pas saisi le sens : en général, les éditeurs limitent le nombre de mots pour les nouveaux auteurs potentiels qui n’ont pas encore fait leurs preuves en termes de ventes. En revanche, pour les auteurs confirmés, il n’y a généralement pas de limite, les livres pouvant aller de 300 à 1 000 pages sans problème. Mais aujourd’hui, même l’auteur établi susmentionné se voit soudain imposer une limite stricte pour sa série – et une limite extrêmement basse, qui plus est. 100 000 mots, c’est juste 10 000 mots de plus que la « norme » de 90 000 mots des genres plus légers comme la romance. Dans le domaine de la fantasy et de la science-fiction, les tomes de 150 à 200 000 mots sont la norme, et de nombreux auteurs comme George RR Martin publient régulièrement des livres de 300 à 500 000 mots. Il est donc tout à fait anormal que cet auteur de fantasy soit limité à 100 000 mots, car il est rare de trouver un roman de fantasy pour adultes aussi court.

La situation s’est tellement détériorée qu’il est désormais courant pour les agents littéraires d’avoir des emplois annexes, car l’activité d’agent ne rapporte plus vraiment d’argent, sauf pour les quelques grands noms établis au sommet de la hiérarchie. Le métier d’agent devient rapidement un poste d’entrée de gamme peu prestigieux pour les mondains de Twitter qui surfent sur le canapé avec leurs amis.

Par ailleurs, le « Gamergate 2.0 » en cours a révélé des informations révélatrices sur l’industrie du jeu vidéo qui recoupe celle de l’édition, ce qui permet de comprendre comment, du moins en partie, l’édition a succombé si totalement au goliath de l’ESG :

Mark Kern, ancien directeur de jeux et développeur chez Blizzard

@Grummz

« La manière dont les jeux sont financés ne permet pas d’utiliser son propre argent. Même EA, ses jeux sont extrêmement chers à réaliser, ils coûtent plus de 250, voire 600 millions de dollars pour certains jeux en direct, c’est incroyable à quel point ils sont chers et pour faire ça, votre directeur financier est votre meilleur ami.

« Vous comptez sur votre directeur financier pour vous faire bénéficier d’allègements fiscaux afin d’installer des studios dans des régions financièrement favorables et vous emprunterez de l’argent bon marché, vous obtiendrez de l’argent bon marché pour le faire. Même EA fait cela. J’ai travaillé avec EA ; nous étions en train de mettre en place un accord où ils prenaient l’argent du sauvetage des banques dans la dernière crise financière que nous avons eue, et ils utilisaient cet argent bon marché pour les jeux, la même chose avec l’argent de la crise Covid. Ils utilisent cet argent bon marché pour les jeux, et ce qui a été l’argent le moins cher alors que les taux d’intérêt étaient encore bas, vous savez, il y a quelques années, c’était le financement ESG, et ils vont donc prendre cet argent. »

« Parce que les retours sur investissement ont été si faibles à Wall Street pour les fonds ESG, cette source de revenus est en train de se tarir. Cette machine Woke ne peut pas continuer comme elle le fait actuellement pour les jeux AAA, et je pense que malheureusement, c’est tellement ancré que vous ne verrez pas – vous ne verrez pas beaucoup de capacité à corriger le tir parce que les studios sont – ils vont tout simplement fermer ».

Il ajoute que l’argent de l’ESG est assorti de « conditions » :

Mark Kern explique que l’argent de ESG est assorti de conditions au sein des entreprises et qu’il est utilisé pour inciter les entreprises à s’associer à des sociétés de conseil DEI telles que Sweet Baby Inc :

« Tout le monde doit comprendre que ces studios ne financent pas les jeux de leur poche ; cela leur coûterait très cher. L’argent est roi. Ils iront de préférence chercher de l’argent auprès d’autres sources si c’est suffisamment bon marché pour aider à répartir le risque de ces titres massifs, et il y a donc beaucoup de quid pro quo, et je peux vous dire que des développeurs m’ont approché et m’ont donné des informations sur ce qui s’est passé, et qu’il y a des accords de financement pour les studios – et je ne peux pas être trop précis ; Je ne veux pas dévoiler mes sources – qui sont assorties de certaines conditions, comme le fait qu’une entreprise signe soudainement avec un développeur et que ce dernier doit maintenant embaucher un directeur DEI et doit faire appel à des sociétés de conseil pour assurer l’équilibre entre les sexes. »

« Leur personnel va tout particulièrement engager des sociétés telles que SBI pour les conseiller sur leurs écrits et faire des lectures de sensibilité et des changements pour cela, et ce qui fait, tout cela, c’est que cela booste leur score ESG. Cela leur permet d’accéder à ce financement, de sorte que l’ESG ne disparaît pas complètement ».

« Elle [l’ESG] est devenue une marque diabolique. Les gens s’en rendent compte… On assiste actuellement à un changement de marque. Ils ne l’appellent plus ESG, mais elle est toujours là ».

Il est clair que quelque chose de similaire se produit dans l’édition, puisque l’approbation obligatoire des « lecteurs sensibles » est devenue une norme de facto pour tous les éditeurs. Cette emprise idéologique totale a planté le dernier poignard dans le cœur des auteurs « cultes ».

J’ai gardé le point le plus poignant pour la fin ; le Xeet suivant nous donne un indice :

L’ultime calice empoisonné de notre histoire :

La culture et le climat que ces changements ont précipités dans l’industrie ont créé un paysage où les auteurs véritablement transgressifs ne peuvent tout simplement pas exister. En effet, être transgressif, c’est aller à l’encontre de l’orthodoxie, et faire cela, c’est être annulé, déplacé, barbouillé d’une variété de « -ismes » et de « -istes » et voir son nom broyé dans la boue et tracé à la craie.

Tous les auteurs cités précédemment avaient gagné leur public, construit leur mystique et leur aura en partie grâce à des écrits et des discours qui remettaient en question les shibboleths de la société, transvalorisant souvent ses perceptions et ses croyances les plus sacrées. Mais le mécanisme de contrôle est aujourd’hui si complet que ces auteurs potentiels sont éliminés bien avant d’avoir pu se faire remarquer. Certaines exceptions obliques, comme la transformation automnale de J.K. Rowling en « activiste anti-trans » réticente, sont dues au fait que l’auteur a déjà acquis une renommée mondiale et a été acclamé.

Mais un auteur en pleine ascension épousant de telles opinions serait rapidement extirpé comme une mauvaise herbe dans un parterre de fleurs entretenu. Ainsi, comme l’indique le tweet ci-dessus, les auteurs doivent aujourd’hui adhérer à un régime strictement contrôlé de « service » aux fans et au public, devenant des conservateurs de récits de pure souche simplement là pour dorloter les prétentions superficielles de l’auditoire.

Qu’est-ce que cela engendre ?

Un conformisme absolu ; un champ de scribouillards stagnants et indiscernables et de faiseurs de mots vides, sans un centime de pensée novatrice, capable de tracer des frontières entre eux. Les écrivains d’autrefois étaient qualifiés de « cool » ou de « rebelles » parce qu’ils étaient capables d’exprimer ouvertement des idées non conventionnelles, irrévérencieusement quichottesques, voire subversives, qui alimentaient les contre-cultures transgressives de leur époque. Aujourd’hui, l’équivalent d’une pensée « contre-culturelle » incarnerait quelque chose comme un sentiment anti-LGBT – et vous ne trouverez pas d’écrivain établi osant transgresser son chemin jusqu’à l’ostracisme total pour cette raison. Les exemples précédents de Patterson et d’Oates ne contredisent pas exactement cette affirmation : tous deux ont été contraints d’entrer dans la danse infortunée des excuses profondes et de la rétractation après leurs dérapages.

Même un auteur américain contemporain comme Chuck Palahniuk, qui est considéré comme « controversé » selon les normes modernes, est totalement anodin lorsqu’il s’agit d’une véritable controverse. Ses démêlés avec l’actualité se résument généralement à l’étalage irrévérencieux de mésaventures sexuelles gratuites qui, au-delà de leur nature « graphique », restent en fait dans les limites de la permissivité populaire. Vous n’entendrez pas parler d’anti-LGBT ou de transgressions, par exemple, mais simplement du style de cochonneries sordides non seulement autorisé, mais ouvertement encouragé par les chiens sauvages de la culture ; en d’autres termes, ne jamais remettre en question ou contester les extrêmes, mais plutôt s’en délecter, fait de Chuck un garçon obéissant. Le mauvais garçon américain par excellence, « irrévérencieux », s’est même déjà vu intimé de battre en retraite – et de supprimer servilement le message incriminé – sur simple mention du fait que la littérature moderne « manque de romans centrés sur les problèmes masculins ».

Incidemment, la controverse sur Joyce Carol Oates, mentionnée plus haut, est d’abord née du fait qu’elle a reposté, puis commenté, un article du New York Times qui exprimait justement son inquiétude face à cette tendance :

L’article reconnaît la volonté progressive de l’industrie de réduire les œuvres « problématiques » :

Face à ces pressions, les éditeurs ont adopté une position défensive, prenant des mesures préventives pour éviter la controverse et la critique. Aujourd’hui, de nombreux livres auxquels la gauche pourrait s’opposer n’arrivent jamais sur les étagères parce qu’une forme plus douce de bannissement se produit plus tôt dans le processus de publication : saborder un projet pour des raisons idéologiques avant la signature d’un contrat, ou désamorcer ou éliminer le matériel « sensible » au cours de l’édition.

Le rapport note à juste titre que la situation est devenue si hostile qu’elle « nuit au discours public et alimente un climat dans lequel les auteurs, les rédacteurs et les éditeurs sont dissuadés de prendre des risques ».

Et c’est là le point clé : désincitation à prendre des risques.

Un auteur trop effrayé pour prendre des risques ne pourra jamais se hisser sur le totem culturel en tant qu’iconoclaste, personnage culte, porteur de mystique ou de respect légitime de la part des lecteurs. Les auteurs qui ont recours au service du public et au confort de la « sécurité » resteront toujours simplement reconnus et autorisés en passant, mais jamais vénérés. Les vrais écrivains innovent en apprenant au public des choses qu’il ne connaissait pas ou auxquelles il ne s’attendait pas, en l’amenant à regarder la vie et même à se regarder lui-même d’une manière inédite. Les auteurs qui se contentent de satisfaire et d’envelopper les dépendances psychologiques du public comme une couverture de soutien ne sont rien d’autre que les gardiens statiques d’un troupeau de bétail stupide.

L’article ci-dessous met en lumière un grand nombre de ces points :

Jake Seliger écrit :

La culture littéraire elle-même est en grande partie morte. J’ai vécu ses derniers soubresauts – peut-être comme quelqu’un qui, vivant dans les années 1950, a vu la fin du christianisme religieux en tant que culture dominante, puisqu’il avait pratiquement disparu dans les années 1970 – bien que beaucoup aient revendiqué son héritage pendant des années après que la vraie chose soit passée. Qu’est-ce qui a tué la culture littéraire ? L’internet est la réponse la plus évidente et la plus saillante, et en particulier la domination des médias sociaux, qui sont en fait leur propre genre – et, souvent, leur propre genre de fiction…

En termes de culture littéraire, l’establishment académique et journalistique qui formait autrefois la structure squelettique soutenant la culture littéraire s’est effondré, tandis que les journalistes et les universitaires sont devenus des clercs modernes, qui se consacrent davantage à la diffusion de l’idéologie qu’à l’exploration de la condition humaine, ou à l’art, ou à l’esthétique. Le monde universitaire se consacre davantage à dire aux gens ce qu’ils doivent penser qu’à les aider à apprendre à penser, et les étudiants réagissent à ce changement. Des expériences comme l’affaire Sokal et ses successeurs le démontrent. Le culte de l' »examen par les pairs » et de la « recherche » ne convient guère aux sciences humaines, mais il y a été greffé, et la greffe est médiocre.

Il soulève deux points importants : premièrement, le monde universitaire est aujourd’hui tellement aveuglé par l’idéologie qu’il contribue de manière disproportionnée à créer le « problème des lecteurs » dont il a été question précédemment. Comment de « grands auteurs » peuvent-ils exister s’il n’y a pas de lecteurs suffisamment ouverts d’esprit et impartiaux pour comprendre leur travail ? Le monde universitaire a produit une génération de jeunes esprits haineux, cyniques, critiques et immensément partiaux, incapables de s’attaquer à des travaux intellectuellement stimulants sans recourir à l’échappatoire de rigueur consistant à réclamer leur censure et leur suppression.

Le deuxième point consiste à évoquer l’affaire Sokal, qui explique à elle seule le manque de rigueur de la culture universitaire actuelle.

Seliger termine par ce qui suit :

Ajouter :

Je serais un peu plus large que Greer : quelqu’un comme Gillian Flynn écrivant Gone Girl semblait avoir un certain impact culturel, mais même des livres comme Gone Girl semblent avoir cessé de paraître. La discussion culturelle tourne rarement, voire jamais, autour des livres. L’édition et la culture dans son ensemble ont cessé de produire des Stephen Kings. Curieusement, les éditeurs ne semblent même plus vouloir essayer de produire des livres populaires, préférant poursuivre des projets idéologiques insulaires. L’énergie la plus vitale de l’écriture a été acheminée vers Substack.

Je ne peux certainement pas contester le point de conclusion – dites-moi que je suis partial.

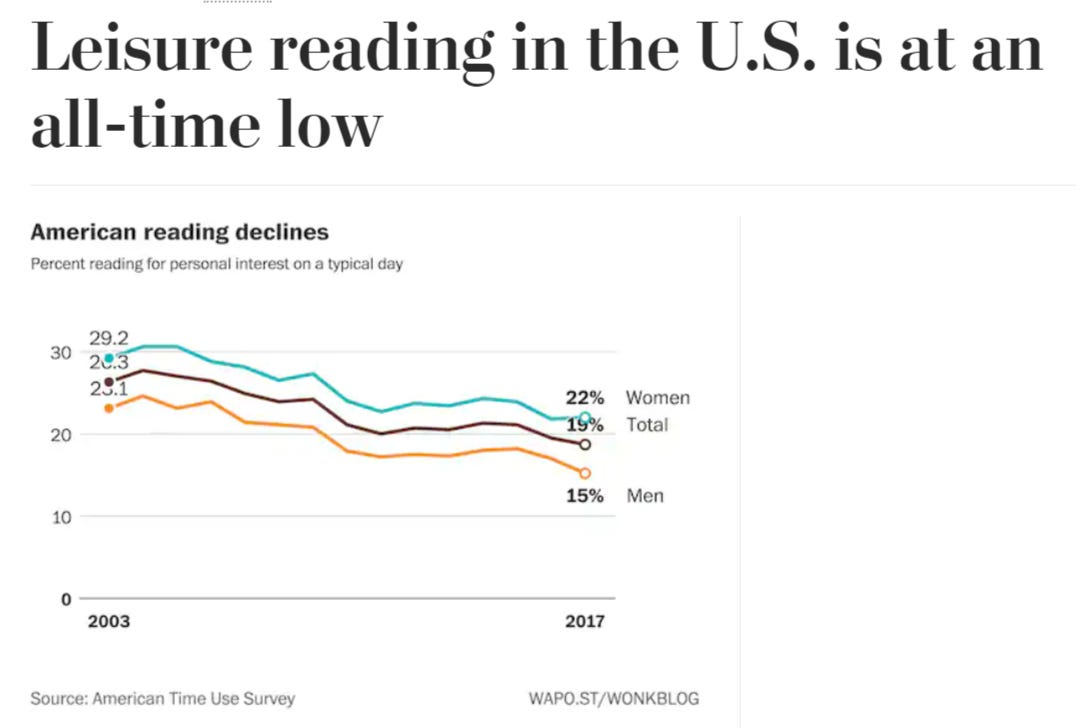

Il publie un sondage du Washington Post datant de plusieurs années et montrant que la lecture de loisir a chuté à un niveau historiquement bas :

Il affirme que le grand déclin culturel s’est produit, selon lui, aux alentours de la période 2009-2015. Malheureusement, il n’est pas en mesure d’en expliquer les raisons ; heureusement, je l’ai fait dans cet article.

S’il est vrai que de nombreux auteurs parmi les plus novateurs de l’internet résident aujourd’hui sur Substack, ils écrivent encore pour la plupart des polémiques non fictionnelles et ne répondent donc pas tout à fait aux attentes de ceux d’entre nous qui aspirent à la nourriture fictionnelle à même de nous transporter. Dans cette optique, pourquoi ne pas profiter de cet espace pour partager vos auteurs préférés, qu’ils soient de la variété littéraire, de Substack ou d’ailleurs, qui vont à l’encontre du consensus ou qui dépassent les limites de l’uniformité pour entrer dans des espaces d’audace ou d’imagination débridée ?

Pour commencer, j’en citerai deux qui me viennent à l’esprit :

- Engourdi au Lodge

- Ces sables lourds sont la langue que la marée et le vent ont ensablée ici.

- Numb at the Lodge | Sam Kriss | Substack

- Hinternet de Justin Smith-Ruiu

Simplicius Le Penseur

Traduit par Hervé, relu par Wayan, pour le Saker Francophone