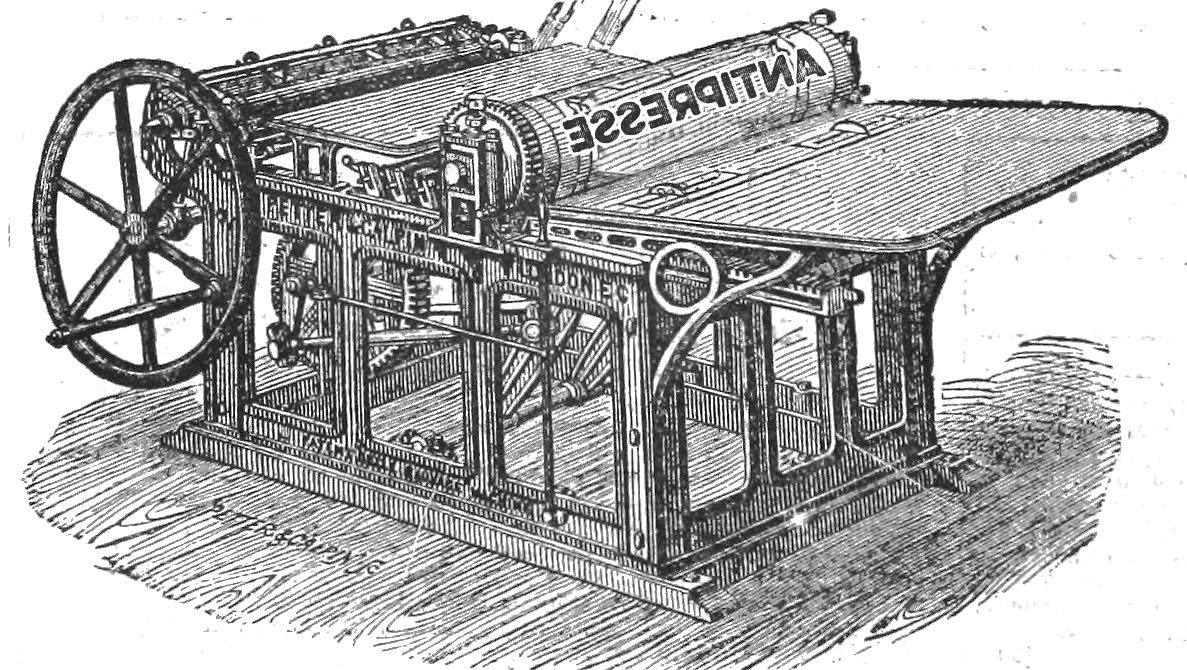

Par Slobodan Despot − Le 25 novembre 2018 − Source antipresse.net

A l’occasion de notre 156e semaine, j’avais envie de composer une sorte de bilan intermédiaire du travail de l’Antipresse. Les questions d’Hervé, un des rédacteurs du Saker francophone, m’ont fourni le cadre et l’occasion de ce retour sur soi. Voici donc une sorte de credo qui rendra notre démarche plus familière aux nouveaux abonnés, mais qui rafraîchira peut-être aussi la mémoire des anciens.

SF : En quelques mots, quelle est l’histoire de l’Antipresse?

SD : Puisque le mot est revenu à la mode, on pourrait assimiler l’Antipresse à une jacquerie interne au monde des médias. Avec mon ami Jean-François Fournier, journaliste chevronné et qui fut rédacteur en chef de journaux de grand public, nous commentions souvent le conformisme et la pauvreté des «médias de grand chemin». A la fin, nous avons mis en commun nos réseaux et, dès le 6 décembre 2015, nous avons commencé d’envoyer une lettre à nos amis, chaque dimanche à 7 heures du matin. Ainsi depuis 156 semaines, sans un seul dimanche de congé!

Mon tout premier article était consacré à la retraite de la ministre Eveline Widmer-Schlumpf du Conseil fédéral suisse. Comme je l’avais prévu, le départ de Mme «Vive-les-Stroumpfs» devait donner lieu à un concert de louanges obligatoires et mécaniques dans les médias de grand chemin. En rappelant son bilan de naufrageuse de la place financière suisse au profit de l’impérialisme anglo-saxon, j’ai simplement mis le grain de sable nécessaire dans les rouages trop bien huilés de la propagande pavlovienne. Bien que composé d’évidences, cet article a immédiatement attiré sur nous l’attention du public suisse. Ceux que nous avons consacrés, dans la même veine, à des affaires françaises, nous ont en définitive attiré une majorité de lecteurs français.

SF : Qu’est-ce qui vous distingue des autres «nouveaux médias» ?

SD : Tout d’abord, la forme. Nous ne sommes pas un site ou un blog, mais avant tout et essentiellement une lettre-magazine. Lettre pour le côté personnel: nous écrivons à des correspondants qui ont choisi de nous recevoir, non à un public indéfini. Magazine pour le côté rédactionnel: chaque envoi est une édition, avec des choix éditoriaux et une manière de composer les choses qui nous est propre.

Ayant débuté comme une «réaction», nous avons fini, à force d’engagement et de régularité, par constituer une véritable chronique de ce temps. Désormais, nous avons un site qui sert de bibliothèque et d’archive à ce travail frénétique et touffu. On peut s’y retrouver par date, par auteur, par mots-clefs… mais on peut aussi y consulter nos éditions numéro par numéro. Cet apport ne change rien à la formule de base: la lettre qu’on découvre avec son café du dimanche. Les articles ne sont d’ailleurs mis en ligne qu’après l’envoi de la lettre.

Ensuite le fond. Nous n’avons pas de cause à défendre, sinon celle de l’esprit et de la culture, pas de programme sinon d’essayer de voir «des choses au-delà des choses» comme l’a génialement exprimé Victor Hugo. Nous ne faisions pas à proprement parler de la «réinformation». Nous proposions simplement des visions libres mais argumentées des grands sujets autour desquels régnait le plus strict unanimisme. Le tout avec un soin maniaque de la langue et un enracinement vivant dans les grandes sources littéraires, esthétiques et philosophiques.

Plutôt qu’une «alter-information» faisant miroir au mainstream, nous cultivons donc plutôt une autre école du regard. Il n’est rien de plus «décalé», de nos jours et dans cet univers, que d’être classique, distancié et articulé.

Cela ne nous empêche pas de rester en prise avec l’actualité et de faire un travail journalistique de fond. C’est ainsi qu’une révélation venue de l’Antipresse a pu se retrouver cet été dans les questions posées aux protagoniste par la commission d’enquête sénatoriale sur l’affaire Benalla.

SF : Vous proposez plusieurs rubriques dans cette lettre d’information? Elles vivent chacune leur vie où y a-t-il un lien «caché» entre ces différentes approches, un processus ou un chemin pour vos lecteurs?

SD : La lettre s’est développée au gré de nos réflexions et des collaborations. Mon cofondateur Jean-François Fournier est parti, happé par des obligations professionnelles. Est arrivé Pascal Vandenberghe, notre «Cannibale lecteur» qui est à la fois éditeur et entrepreneur en tant que patron de la chaîne de librairies Payot. Eric Werner, philosophe bien connu, assure avec ses «enfumages» une critique distanciée de la manipulation ordinaire des esprits et des masses. Fernand Le Pic a exploré les coulisses du grand jeu géopolitique. Aujourd’hui, l’avocat Sébastien Fanti nous décrit l’avenir numérique qui nous attend et Arnaud Dotézac décortique le sens et le non-sens des mots dont on abuse dans les médias.

Il y a bien entendu un «lien caché», par-delà nos différences d’idées et de points de vue: le refus de la bêtise obligatoire et de la massification.

SF : Vous avez choisi un modèle payant il y a 1 an, quels sont les retours ?

SD : Les retours sont bons — forcément, allais-je dire — dans la mesure où les abonnés qui ont fait le pas après deux ans de gratuité savaient ce qu’ils achetaient. Ceux qui ne se sont pas abonnés, par définition, ne vous envoient pas de retours. Cela dit, les abonnés payants ne représentaient à l’origine qu’un dixième de notre base d’adresses totale. Il faut conclure que — malgré les bonnes dispositions que nous avait laissé entrevoir un sondage préalable —, neuf lecteurs sur dix n’étaient pas prêts à payer pour un service qui jusqu’alors avait été gratuit.

Pour interpréter ces choses, il faut prendre en compte le contexte. Lorsque notre lettre s’est étoffée à la fois en termes de contenu et de public (aux alentours de 4000 correspondants), il a fallu trouver un moyen de la faire durer et de l’améliorer. Jusqu’alors, nous sollicitions des dons à bien plaire. Mais on connaît bien, surtout dans le monde de l’internet, la cruelle courbe des rendements décroissants. On soutient volontiers l’initiative d’une startup, mais lorsque cette jeune pousse commence à s’installer dans le paysage, le public se dit qu’elle a sans doute bien d’autres donateurs, ou sponsors, pour la faire vivre. Donc, plus elle a besoin de finances, plus sa base de contacts s’agrandit, et moins — paradoxalement — elle reçoit.

La version payante répond à la fois à notre vœu de durabilité et à certaines demandes des lecteurs qui requéraient une part de professionnalisme. C’est ainsi que nous avons créé le Drone de l’Antipresse. Au lieu de diffuser un simple e-mail, nous donnons accès à un magazine PDF de 16 pages avec une typographie soignée qu’on peut lire sur tablette ou sur ordinateur, mais aussi imprimer et archiver.

C’est évidemment un modèle de développement lent et restreint, à contre-courant des tendances dominantes. En revanche, nous avons une base de lecteurs fervente et soudée, une vraie «communauté des gens normaux», qui grandit organiquement.

Cette croissance reste confidentielle, car elle se frotte à un grand écueil. Le réflexe de gratuité inculqué aux utilisateurs du net pose un sérieux problème à tout fournisseur de contenus sérieux et qui se veut indépendant. Les géants ont commencé par saturer le public avec un déferlement de services et de contenus gratuits, en escamotant habilement le contrecoup de cette générosité. There is no free dinner, dit-on dans le monde anglo-saxon. L’exploitation de vos données personnelles, le gavage publicitaire, voire la manipulation électorale (comme on l’a vu avec Cambridge Analytics) font partie du coût de cette «gratuité».

En tant qu’internautes, nous sommes tous des Pinocchios happés par les délices du parc d’attractions mais dont on s’apprête, à la sortie du train fantôme, à faire de la peau de tambour. Lorsque je m’en suis rendu compte à mon propre sujet, j’ai décidé de soumettre à une révision sévère ma propre consommation sur l’internet et de payer pour les sources et les outils dont j’ai besoin. Si je considère normal d’acheter mon journal en kiosque — même s’il est truffé de pubs —, pourquoi doit-il en être autrement avec les contenus virtuels? Surtout ceux produits par des structures petites et indépendantes.

Lorsque vous payez une chose, elle a pour vous un prix qui n’est pas seulement financier et un poids qui ne s’exprime pas forcément en grammes. Payer pour des contenus virtuels est d’autant plus méritoire et plus important. Cela renforce le statut de réalité de ces choses immatérielles que sont les idées. Après tout, on n’achète pas le journal pour son poids de papier (sauf pour emballer à l’occasion une salade), mais bien pour les valeurs immatérielles qu’il véhicule.

SF : Y a-t-il une place pour une professionnalisation de la presse antisystème?

SD : Une presse antisystème professionnelle ne bascule-t-elle pas dans le système du même coup, dans la mesure où le système se compose aussi, en partie, du tissu d’intérêts du monde professionnel? Paradoxe à part: qu’est-ce que la presse antisystème? Je ne considère pas que nous nous battons contre le système, nous essayons simplement de suivre notre propre voie de développement et d’idées. L’Antipresse compte parmi ses abonnés des piliers du «système» (qui s’octroient peut-être, le dimanche matin, leur quart d’heure d’encanaillement…). Si les idées que vous proposez emportent suffisamment d’adhésions, vous finirez par professionnaliser leur diffusion. Et si les intégrations et les interdépendances qu’implique un tel développement finissent par prendre le pas sur le message, eh bien vous serez devenu un rouage du système… Une plate-forme comme Breitbart, qui se veut antisystème, est très professionnelle… mais est-elle vraiment hors du système?

SF : La presse anti-système au sens large est éclatée, multiforme, et même temps matricielle car beaucoup de sites ou d’écrivains sont connectés à la marge ou en contact informel comme on le fait dans cette interview. Quel est votre sentiment sur ce qu’est aujourd’hui et sur ce que pourrait devenir cette presse «libre»?

SD : Mon sentiment, sur le fond des choses, est celui d’un grand «déjà vu». Je suis né dans un pays socialiste, la Yougoslavie, dans sa phase de totalitarisme ramolli. Ce que j’y ai connu me fait penser que nous suivons en Occident une voie inverse: du totalitarisme diffus vers un régime carrément autoritaire. En France, par exemple, le système donne des signes de raidissement très avancé. Le totalitarisme est une régression et donc une simplification. On limite le champ de l’acceptable à un petit nombre d’axiomes carrés et simplets — dérivant quelquefois de belles et grandes idées politiques, économiques ou sociales. Ceux qui ont le caractère ou la possibilité de s’opposer à cette régression le font au nom de mille raisons différentes. L’opposition au totalitarisme est une manifestation de liberté et donc forcément éclatée, chaotique, in-intégrable.

Face à cette nébuleuse de réfutations, le «meilleur tour du Système» (comme l’écrit mon auteur Ted Kaczynski, alias Unabomber), consiste justement à creuser les divergences entre toutes ces énergies et à en faire des chapelles. Le devenir de la presse libre, si elle veut sauver les meubles d’une civilisation à la dérive, c’est justement de ne pas se laisser prendre à ce piège de la provincialisation, fût-elle idéologique (gauche-droite), géographique, culturelle, religieuse ou nationale. Si le Système, qui est foncièrement a-national et antinational, bichonne particulièrement les ultranationalistes, c’est qu’il connaît la martingale bien mieux que ces «idiots utiles».

SF : Vous-même, quel est votre rôle dans cette nébuleuse ?

SD : Il serait très prétentieux de s’en attribuer un, mais à la lumière de ce qui vient d’être dit, je me vois comme une passerelle. Passerelle entre les deux Europe, est et ouest, entre deux générations (j’ai derrière moi un demi-siècle bien rempli), entre les langues, entre littérature et action, etc. L’un des slogans de l’Antipresse est «le monde à livre ouvert». En tant qu’éditeur et romancier, je lis le monde comme un livre et j’essaie de partager autour de moi cette ampleur de vue.

SF : On a pu suivre quelques passes d’armes en Suisse où le Système a dû réagir à certains de vos articles. Avez-vous essuyé des attaques venant de Paris? Du Québec?

SD : Non, je n’ai pas essuyé d’attaques à l’international! Du reste, même ici en Suisse, ce ne sont que des échanges et des mises au point. Être basé en Suisse comporte, entre autres, cet avantage de vivre dans une culture qui n’aime pas la confrontation et qui, généralement, montre plus de patience (ou d’indifférence) pour les idées hors cadre.

Les seules menaces sérieuses que j’aie essuyées étaient dues à mon travail d’éditeur et à des publications qui mettaient en danger des intérêts économiques et financiers, notamment dans le Diafoirus-business de la médecine.

Je ne cultive pas la polémique, même si mes textes, à une époque, étaient réputés pour leur venin. Je n’ai jamais eu de procès, jamais attaqué les personnes. Être abonné à la 17e Chambre correctionnelle ne serait pas une distinction à mes yeux et j’évite les mots qui pourraient m’y faire comparaître. Le style sert justement à cela: pouvoir tout exprimer sans trop dire.

Les grands mots, les polémiques personnelles n’ont d’autre effet que d’ancrer chacun dans ses positions. Les contestations et les offenses ne font que solidifier des opinions auxquelles on n’est parfois même pas très attaché. Les débats à la française ressemblent à des assemblées de somnambules avec des phrases préenregistrées. Or en toutes choses, je suis pour l’éveil.

SF : Êtes-vous dans les cercles du pouvoir ?

SD : Je ne sais pas ce que cela veut dire. En tant que conseiller de communication en politique, j’en ai été proche. En tant qu’éditeur, on interagit évidemment avec les institutions. En tant que chroniqueur à la Radio suisse romande, je participe un peu du pouvoir médiatique. Mais tout cela est anecdotique. Mettons que, de ma marge, j’opère parfois des irruptions momentanées dans le cœur du système.

SF : Puisqu’on parle presque de géographie, quel est l’impact de votre lettre dans l’espace francophone?

SD : Je n’en sais rien. Assez faible sans doute à l’échelon des masses. Mais justement, ce n’est pas ce que nous visons. Le seul impact qui me concerne est celui que je peux avoir sur chacun de mes lecteurs en tant que personne. C’est sur ce point précis que je me sens le plus extérieur au système: je ne connais que des individus, pas des conglomérats humains statistiquement définissables.

Mais il ne faut pas confondre l’affluence — votre nombre de visiteurs, par exemple — avec l’influence, soit votre impact réel sur la vie des gens. Suite mes articles sur le jeûne, par exemple, j’ai appris qu’un certain nombre de lecteurs avaient modifié des habitudes de vie essentielle, voire entrepris des jeûnes de longue durée. Mieux vaut rendre la vie concrètement meilleure pour une personne que fournir une distraction ou une brève consolation à dix mille.

SF : Et vos projets? Une diffusion en anglais? en russe?

SD : J’aimerais beaucoup lancer des lettres vers ces domaines-là, d’autant que j’aime écrire dans ces langues. Mais cela requiert plus de temps et d’énergie que je n’en dispose. Pour le moment, des gens talentueux et engagés se sont mis à la création d’une Antipresse serbe.

SF : Avez-vous une volonté de vous engager plus tard sous une forme plus politique?

SD : Je trouve la forme actuelle très politique, puisque nous nous mêlons constamment de l’organisation de la Cité et de ses failles. Si c’est pour soutenir une option politique précise ou fouiller dans les poubelles à la manière d’un anti-Mediapart, la réponse est non. Mon expérience de romancier m’a appris que la littérature, la pensée et le témoignage humain direct agissent bien plus profondément sur les âmes que les convictions politiques. Lesquelles, comme l’a observé Zinoviev, «n’ont le plus souvent aucune influence sur la conduite des gens».

Slobodan Despot

Ping : Antipresse, une chronique de ce temps – Le Saker Francophone – DE LA GRANDE VADROUILLE A LA LONGUE MARGE